インフォメーション

5月開講:茨城県(取手市)での同行援護従業者養成研修「間もなく満席」

5月15日(土)より開講する茨城県(取手市)での同行援護従業者養成研修(一般・応用両課程)ですが、おかげさまで多くのお申し込みを県内外からいただいております。

そのため4月5日(月)の時点で、受講可能な人数がどちらの課程も残り2~3名くらいとなりました。

受講をご検討されている方は、お早めにお申し込み下さい。

日程等の詳細は☟をご確認下さい。

http://narashino-ajisai.com/free/toride

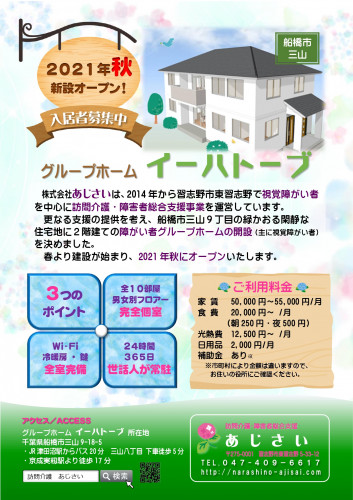

グループホーム(主に視覚障がい者対象)建設中!その名も「イーハトーブ」

あじさいでは今秋の開設予定で船橋市三山9丁目にグループホーム「イーハトーブ」を建設中です。

詳細は「障がい者グループホーム」のページをご覧下さい。スーパー(マルエツ船橋三山店)やコンビニエンスストア(ローソン三山店)までも徒歩5分と、便利な立地です。

【チラシのダウンロードは☟から】![]() グループホーム「イーハトーブ」チラシ.pdf (0.61MB)

グループホーム「イーハトーブ」チラシ.pdf (0.61MB)

ご入居を検討・希望される方およびご家族の方、グループホームでのお仕事にご興味のある方はお問い合わせ下さい。

担当:澤瀨(さわせ)

志水(しみず)

電話:047-409-6617

またはお問い合わせフォームより

コロナに負けるな!同行援護従業者養成研修(千葉)応用課程の様子②

2月27日(土)と28日(日)の二日連続で行われた同行援護従業者養成研修応用課程。

コロナ禍にも関わらず、14名もの受講生が参加してくれました。

今回は二日目の28日の様子をご紹介します。

【二日目】

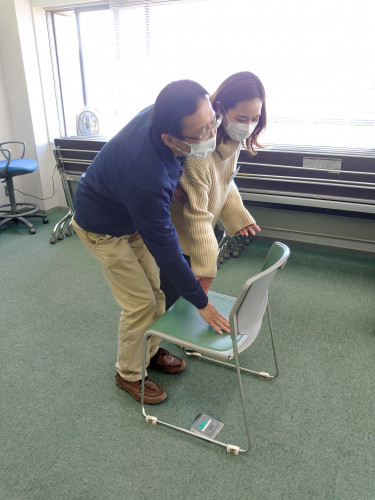

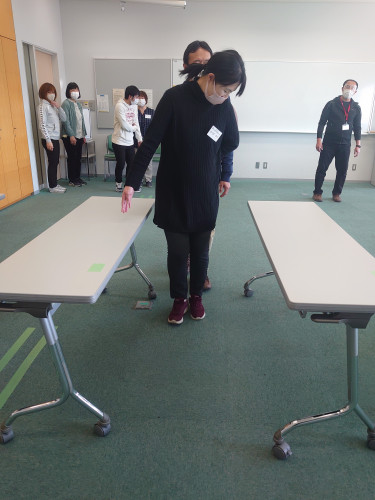

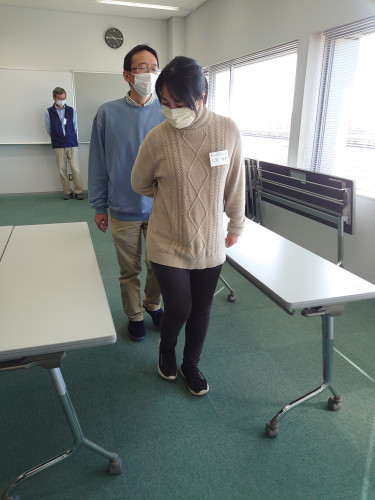

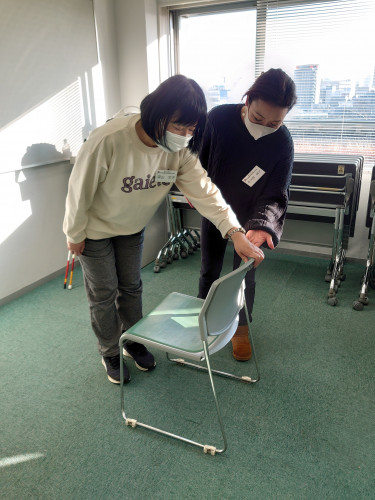

☝ウォーミングアップで椅子への誘導から。まずは基本のやり方から復習しました。

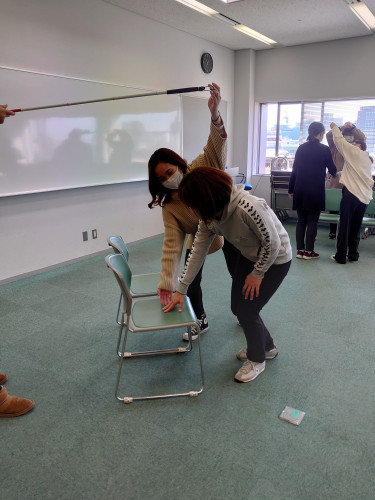

☝少しずつ応用編へ(応用課程ですし…)。

「吊り革に頭をぶつけないよう誘導する」「手すりの位置を知らせる(ぶつけないため)」「人と人の間の座席に誘導する」「立ち上がって素早く歩きだす」等。

様々なシチュエーションを想定して練習しました。

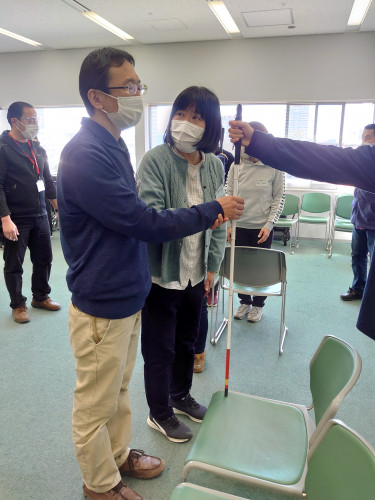

☝電車の乗降を見据えたシミュレーションも行います。

ホームと電車の間は「溝をまたぐ」の実技の応用編と言えます。

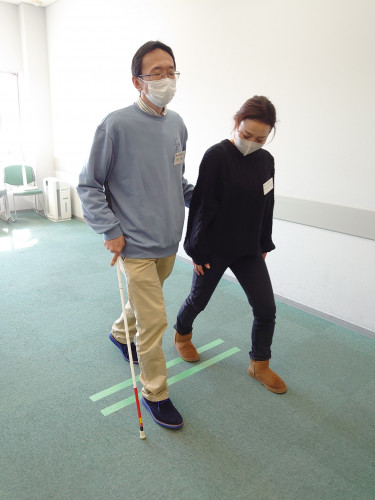

ご利用者様の中には白杖で電車の床の位置を確認してから乗ったり、電車に触れてから乗ったり…と人によって異なります。

それを前もって確認して、希望されるやり方に合わせる。

ボランティアとは異なる「プロ」の同行援護従業者には、それが求められます。

☝午前中の最後は改札通過のシミュレーション。

まずは一般課程で学んだ「狭路通過」の復習から行いました。

☝その「狭路通過」に「切符を自動改札に二枚入れる(取る)」が加わるのが応用課程!

数時間後に迫った本番に向け、練習を繰り返しました。

☝いよいよ「交通機関乗降演習」に出発!午前中のシミュレーションを午後の本番に活かせるかが試されます。

☝会場の「千葉市生涯学習センター」からJR千葉駅までは緩やかな下り坂。

ガイド視点では、車止めもあるし歩道も広いので、比較的「歩き易い道」と言えます。

☝大分落ち着いて、ご利用者様役と会話しながら歩けるようになってきた受講生達。

「安心&安全」は勿論ですが、「楽しく」歩けるのもガイド(同行援護従業者)の大切な要素なのです。

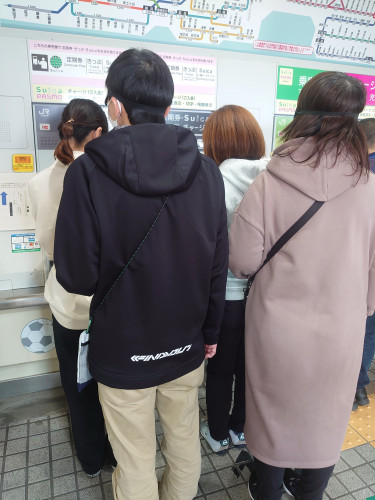

☝まずは券売機で切符を買います。普段は電車に乗らなかったり、SuicaやPASMOといったICカードを使っていたり…という受講生も多いですが、まだまだ切符を買って乗車する視覚障がい者は多いので、複数枚の買い方等をあらためて確認しました。

☝緊張の面持ち…(;'∀')で改札を通過!

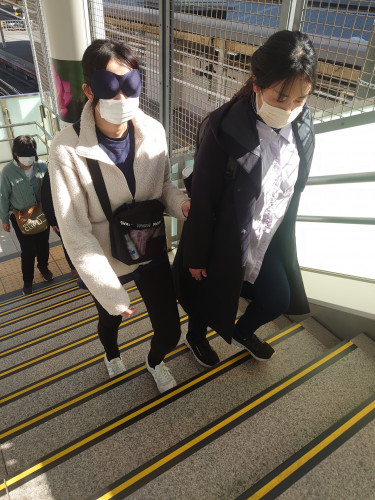

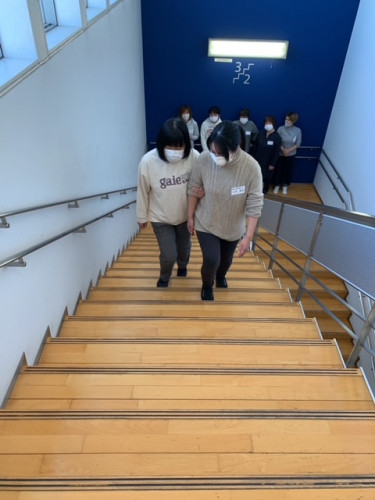

☝お次は階段を下りてホームへ。階段では「ご利用者様の足元への意識」がかなり浸透してきました(^^)

☝ホームと電車間の隙間を、ご利用者様がしっかりまたぐことを確認。

さらには「戸袋」に触っていただくことによって、隙間がわかるので、またぎ易くなるのです!

(※どうやって乗るかについては、現場ではご利用者様の意向を確認します)

☝蘇我駅では京葉線の折り返し電車を使わせていただき、何度も乗り降りの練習を行いました。

「手の誘導は必ず下から添える」「視覚障がい者の足元をしっかり見る」が良く出来ていますね!(^^♪

☝始発駅のため乗客はほぼ皆無。

よって反復練習し易い環境なのです。車内では「座席への誘導」「座席から立ってドアに向かう」等の演習も実施しました。

☝何度も繰り返して演習した後は、改札口へと向かいます…が、ここでハプニング発生!

「乗換階段」に間違えて行ってしまったペアが(^^;)

「視覚障がい者の目の代わり」になるのが、私達同行援護従業者のお仕事。

周りをよく見渡し、焦らずに落ち着いて行動することも求められます。

☝改札を出てペアで一人目の演習終了。役割交替して千葉駅へ戻ります。

☝ペアで二人目の演習開始。蘇我駅から千葉駅までの乗降演習を行いました。

☝ホームに下りるには「階段」「エスカレーター」「エレベーター」等の手段がありますが、その情報を伝えてご利用者様にどれを使うのか選んでもらうのが同行援護従業者の役目。

☝無事に電車に乗れてほっと一息。

☝千葉駅に到着。ピーナッツ🥜型の足跡(待つ位置)マークがカワイイ千葉駅なのでした(笑)

☝千葉駅ではタクシー乗り場に通じるエスカレーターを使って乗り降りの演習を実施。

まずは並んで乗り降りするやり方から復習を行いました。

☝お次は「手すりを持って一人で乗ることを希望する」方への、手すりへの誘導方法。

一枚目の写真の左端の受講生は「手すり役」なのです!何事も事前のシミュレーションが大切⁉

☝JR千葉駅中央改札口に向かう長~いエスカレーター(1階~2階~3階)を使って、学んだことをすぐに実践して、エスカレーター乗降演習終了。

☝緩やかな上り坂を上がって会場へ。

長かった(一般課程から受講している方は32時間)研修も終わりが見えてきました。

☝無事に会場に戻って外演習終了!\(^o^)/

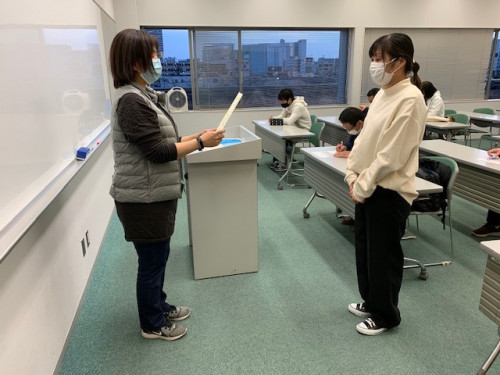

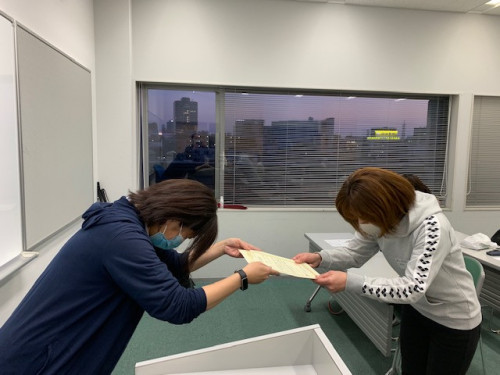

☝受講生代表に「応用課程」の修了証を授与する澤瀨代表。

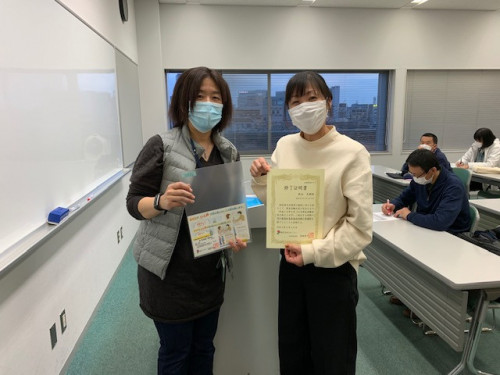

☝最後は笑顔で記念撮影!📸

終わってみれば誰もコロナに罹患することもなく、一般課程も応用課程も全員が知識と技術を取得し、資格取得が出来ました。

世の中がまだコロナに左右されている中で、まずは無事開講・修了出来たこと。そしてこのような状況下で受講生が集まってくれたことに心から感謝しています。

あじさいでは、2021年度(4月~)も引き続き同行援護従業者養成研修を開講致します。

予定では千葉県(千葉市)で3回、茨城県(取手市)で3回の開催です。

それ以外にも事業所様等からの要請があれば出張研修も行っておりますので、ご興味がある方はお問い合わせ下さい。

コロナに負けるな!同行援護従業者養成研修(千葉)応用課程の様子①

2月27日(土)と28日(日)の二日連続で行われた同行援護従業者養成研修応用課程。

コロナ禍にも関わらず、14名もの受講生が参加してくれました。

今回は一日目の27日の様子をご紹介します。

【一日目】

☝まずは澤瀨代表のご挨拶から。一般課程は20時間中8時間が実技なのに対して、応用課程は12時間中10時間が実技!と、より実践的な実技を学ぶのが特徴なのです。

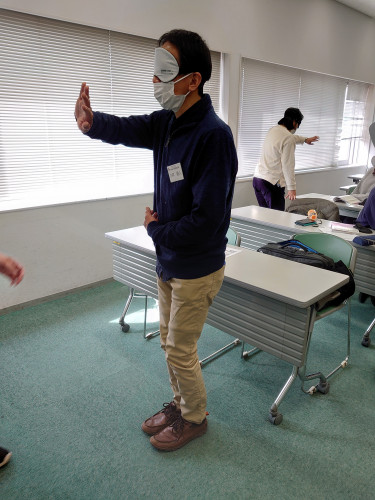

☝空手?太極拳?いえいえ、これは歩く時の「防御姿勢」を取って室内を歩く体験です。

☝教室内の任意の場所)から、アイマスクをして防御姿勢を取りながら自分の席へ戻るという「空間認知」体験をしました。

☝仲間が見守る中、自分の席に帰ってきました…が、椅子の向きが変わっていて混乱!

これは「視覚障がい者の物を勝手に動かすと、どこにあるかわからなくなる」ということを体験するためなのです。

☝自分の物が手掛かりになります。こうした体験を通して単独で歩く視覚障がい者の心理を少しでも理解します。

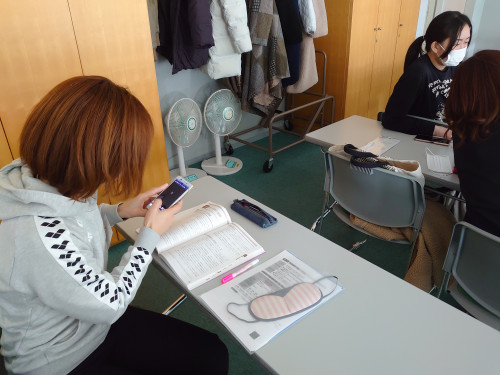

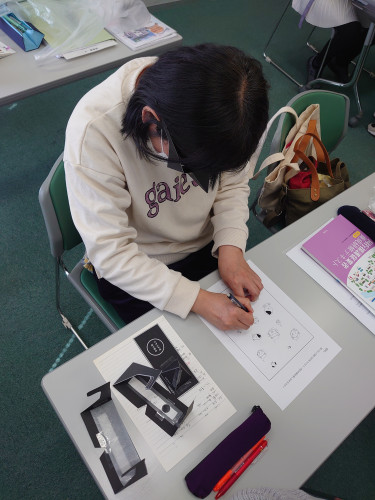

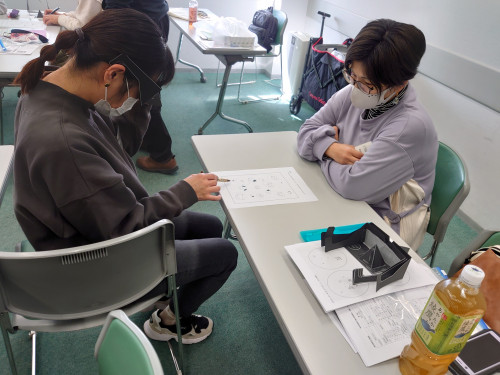

☝これはデジタル教材「見え方紹介アプリ」を使って、ロービジョンの体験をしている様子。

☝普段見ている物が視覚障がい者にはどう見えるのか。視野狭窄、中心暗転、羞明、夜盲症など、様々な見え方を理解します。

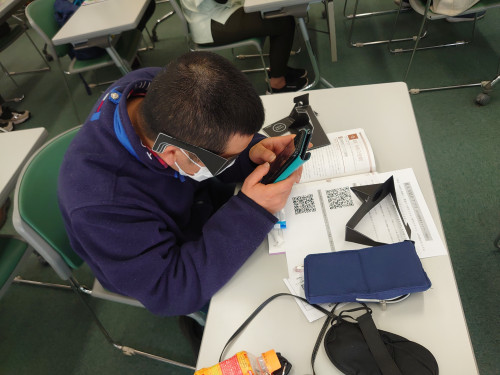

☝今度はアナログ教材。「ロービジョンキット」を使って体験を行いました。

☝スマートフォンがどう見えるのか!?

「ロービジョン」と言っても、まさに百人百様なのです。

☝字のフォント(サイズ)を変えたり、白黒反転したりすることで、見え方が変わることを理解しました。

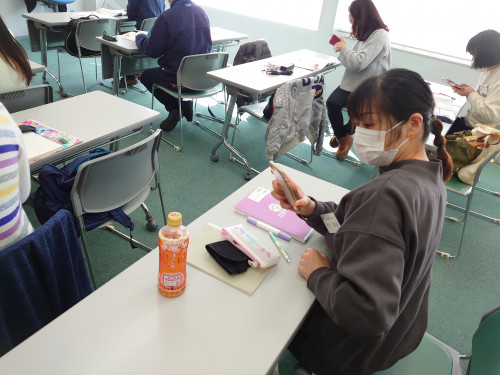

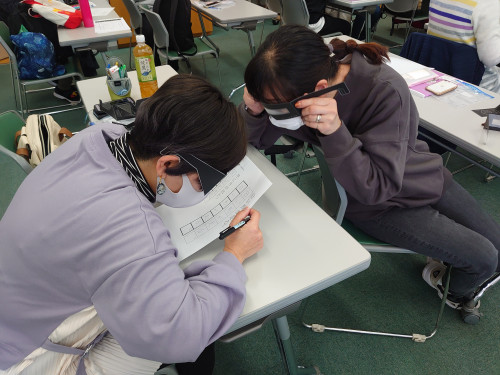

☝これは字のフォントサイズが最大60ポイントから最小5ポイントまで、13段階に分かれた文章を朗読する様子(MS明朝、白黒反転)。

「視野によって、見え易い(見え辛い)大きさがある」ということを体験しました。

☝これは「4つの円」の中に文字がバラバラに散らばっている「ことわざ」を読み取る体験。

晴眼者(目に問題がない人)だと、全体像がすぐに捉えられますが、視覚障がい者にはそれが難しいということを実感します。

それを支援に繋げるのがこの体験の目的です。

☝これは「猫探し」の体験。

様々な大きさの猫の絵(犬の絵も混じっている)から、猫が何匹書いてあるかを探します。

☝全体像が捉えられないので、なかなか大変…

☝晴眼者なら、あっという間に終わりそうな迷路も、入口と出口を探すだけでも一苦労。

☝近付き過ぎると逆に見難いことも。

その人の視野と視力によっても、見え方は異なるということを理解しました。

☝視覚障がい者の気持ちや見え方を今までよりも理解出来た午前中の二時間。

最後に「文集あじさい」の中の「白杖からのお願い」を澤瀨代表が朗読しました。

☝午後からは実技。まずは「基本姿勢」の再確認から。

☝実技の中ではとても大切な階段の上り下りも復習しました。

☝しっかりとご利用者様(視覚障がい者)の足元を見ることが大切。

☝今度は外歩きへ。

こうした体験を通して「同行援護」という「視覚障がい者の外出支援」のお仕事に慣れていきます。

☝護国神社前で「買い物の情報支援」演習の諸注意を講師から聞く受講生達。

☝「アコレ弁天1丁目店」様にご協力いただき、「買い物の情報提供」の演習を実施しました。

☝消毒薬の位置を教えるのも、ガイドの大切な役目。

視覚障がい者はどこに消毒薬があるのかわからないのです。

☝視覚障がい者の目になり、商品を探し、説明するのがガイド(同行援護従業者)のお仕事。

値段、賞味期限、付与されるポイント、お買い得品、見切り品、メーカー等、説明することは多岐に渡ります。

即ち「情報提供」とは選択肢を与えることでもあります。

☝そして何より忘れてはならない「触れるものは触ってもらう」こと。

「百聞は一見に如かず」と言われますが、視覚障がい者にとっては「百聞は一触に如かず」なのです。

☝買い物演習後はあじさい恒例「地図を見て目的地まで行く」を実施。

まず前半組は護国神社前を出発して、モノレールの千葉公園駅へ向かいます。

☝木漏れ日の中を歩く受講生達。まだまだ余裕(^^♪

☝千葉公園体育館前を通過。まだ全体の半分くらいです。ここからが正念場!

☝この辺りからスムーズに目的地に着いたチームと、迷子になったチームに分かれました(;'∀')

ガイドに求められるのは「地図を読める」+「方向感覚がある」+「冷静な判断力」です。

☝かなり公園内で迷ったチームもありましたが(^^;)階段を上がって千葉公園駅に到着!

☝役割交替して後半組がスタート!千葉公園駅から講習会場の「千葉市生涯学習センター」まで歩きます。

☝千葉公園内にはこうした園内マップが沢山あります。

「初めての場所」に行っても、ご利用者様(視覚障がい者)に不安を感じさせないように歩くこともガイド(同行援護従業者)の責務。

周りを良く見渡して、目印を見つける「冷静な目」が求められます。

☝春が近づいてきたと感じる公園内の様子。

☝またも公園内でマップを発見!ゴールが近づいてきました(^^)

☝この階段を上がると、会場(ゴール)である「千葉市生涯学習センター」は目前!

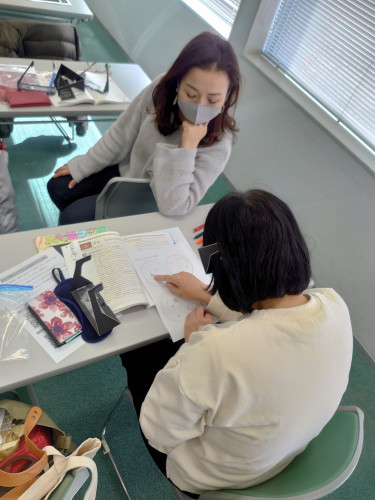

☝今日の反省会(振り返り)をして、初日の講習が終了。

上手く出来た事、出来なかった事をお互いに確認し合い、明日の「交通機関の乗降演習」へ繋げます。

コロナに負けるな!同行援護従業者養成研修(千葉)一般課程三日目の様子

2月6日(土)から3週連続で行われた同行援護従業者養成研修一般課程。

今回は三日目の20日(土)の様子をご紹介します。

実技7時間!という受講生にはちょっとハードな一日⁉でもあります。

☝一般課程最終日に臨む澤瀨代表。ちょっと眩しそう…

☝澤瀨代表の和やかな挨拶から最終日スタート!

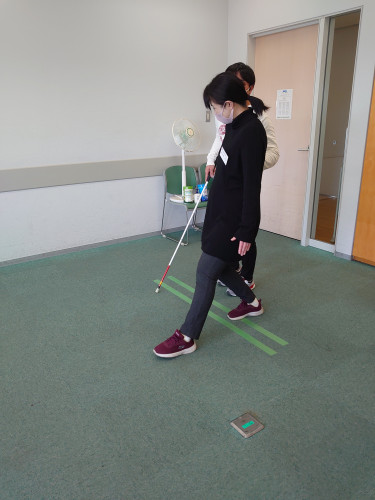

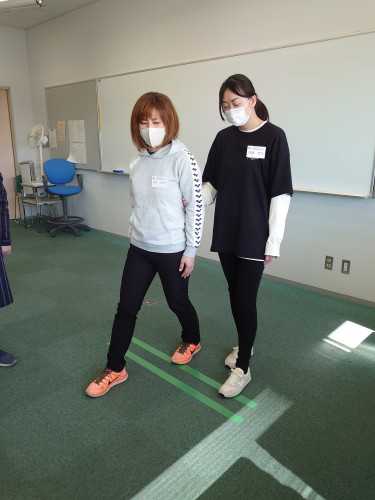

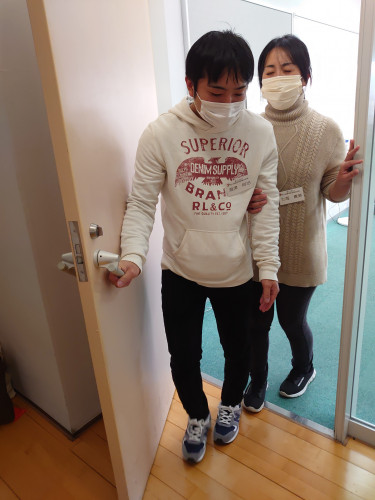

☝先週の復習を行った後、狭路通過の練習。

これは駅などの自動改札の通過時に使える方法です。

ご利用者様(視覚障がい者)を絶対にぶつけない!ように、しっかり安全確認することが大切。

それに加えて「位置取り」=ご利用者様に無駄な動きをさせない位置を考えて誘導するというような、様々な注意点があります。

☝午前中のメインイベントは階段上り下りの練習。

何度も繰り返して技術を磨き上げていきます。

兎に角、ご利用者様のペースにガイドが合わせること+足元への意識に尽きます。

☝食事支援(内容説明)の演習風景。

パッケージを開けたり、割り箸を割ったりというのは視覚障がい者にも出来ます。

「余計な手」を出し過ぎず見守って、一人で大変そうな時には声をかけサポートします。

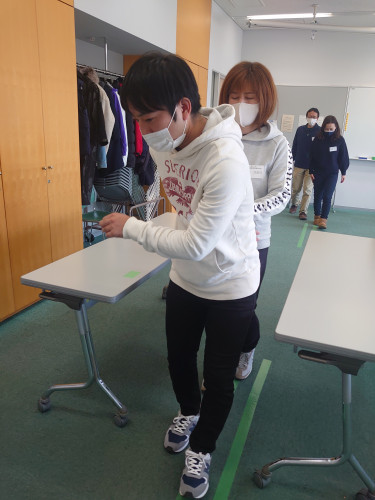

☝これは「溝をまたぐ」の実技風景。

こちらも足元への意識と、重心を残してご利用者様の動きに合わせてまたぐ(ただし、ガイドの内側の足はご利用者様がまたぎ終わってからまたぐ)のが大切。

☝この意識が出来てくると、応用課程で学ぶ「電車の乗降演習」~ホームと電車の間をまたぐ~に繋がります。

要するに「基本」が大切なのです。

☝いよいよ研修の集大成でもある外歩きへ。会場の千葉市生涯学習センターからJR千葉駅までは10~15分程度の距離ですが、初めてガイド役として外歩きする受講生は緊張の面持ち…

☝横断歩道や交差点では必ず左右を目視確認!ご利用者様の安全を守るのはガイドの一番大切なお仕事なのです。

☝歩く時は前、横、そして後にも注意しますが、やはりポイントは足元への意識です。歩き易い場所を探したり、足元の状況が変わる時には(止まって)説明したり。

ガイドのお仕事は多岐にわたるのです。

☝途中の「弁天公園」で反省会(お互いのフィードバック)を実施。

「すぐその場で指摘する」のも、講習では大事なのです。

☝役割交代してJR千葉駅へ向かいます。

小さな段差や、路側帯しかない道など、ガイドの注意点がいっぱい!

☝左右確認も意識出来てきました!あとはコミュニケーションをはかるのみ。

☝相変わらず怪しいアイマスク姿で異彩を放つ澤瀨代表なのでした(笑)

☝最後の横断歩道🚥を渡ると試練が待ち受けていました…

☝地下道へと続く、微妙な幅の下り階段!

こういう時に瞬時に視覚障がい者にどう伝えるかも、ガイドの真骨頂です。

☝千葉駅前のタクシー乗り場付近のエスカレーターで、乗り降り練習を実施。

並んで乗るバージョンを学びました。

☝エスカレーター演習を終え、帰路は「フクロウ交番」前からJR千葉駅中央改札付近までまず歩きます。

少しづつ表情も和らいできて、習ったばかりのエスカレーターも上手に乗れました。

☝帰り道はちょっとルートを変えて、JR千葉駅中央改札前~西口改札前~北口へと向かいます。

☝北口へ降りる階段。大分落ち着いて歩けるようになってきました。

☝ガイド役を交替しながら、弁天公園へと再度向かいます。信号のない交差点も安全確認!

☝その場の状況判断もガイドの大切な役目。

例えば「車止めのある歩道」の方が、路側帯だけより安心&安全等、状況を見てルートを決めていく臨機応変さも求められます。

☝弁天公園で再度役割交替して会場へ戻ります。

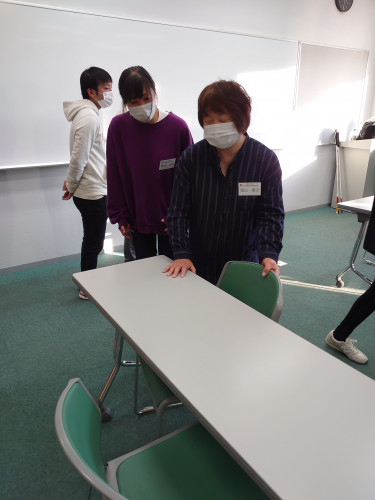

☝会場に戻って椅子への誘導を練習。椅子の座面の一辺の正面へ誘導(位置取り)して、背もたれと座面を触ってもらうことで座りやすくなります。

☝テーブルがある場合も、椅子との位置関係が解れば座れます。どちらにも触れて確認してもらいます。

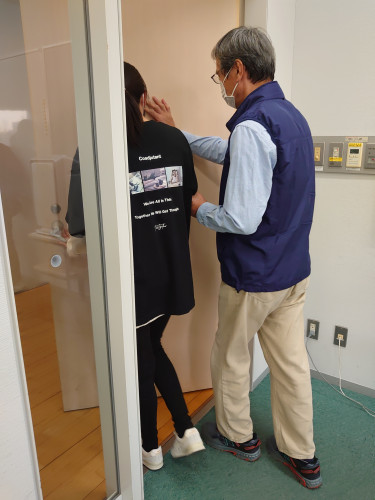

☝ドアの通過練習。危ない(ぶつけそうな)所は触れてもらうことで、危険を回避できます。

☝修了式の様子。受講生代表に修了証を渡す澤瀨代表。晴れて13名の同行援護従業者が誕生しました!

☝受講生代表とポーズ!(*^-^*)

世の中がまだ新型コロナウイルス感染拡大で揺れる中、あじさいの講習もキャンセルする方や、次回(6月)の講習に変更する方がいる等、少なからず影響がありました。

しかし、脱落者もなく、何より皆無事で(コロナに感染しないで)講習を終えられたことが一番です。

13名のうち11名は次週から始まる応用過程へも参加します。

まず基本をしっかりとマスターして、レベルアップした内容を学びます(^^♪