インフォメーション

~アマビエちゃんに守られて~同行援護従業者養成研修(取手)一般課程開始!

「いばらきアマビエちゃん」とは?…茨城県が推奨している、ガイドラインに沿って新型コロナウイルス感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに、陽性者が発生した場合に、その陽性者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的としたシステムです。

※あじさいの講習でも、茨城県からの要請を受けて事業者登録をして活用中!

…と、前置きが長くなりましたが、コロナ禍に負けることなく、取手市内では通算四回目(取手市立福祉会館では二回目)となる「同行援護従業者養成研修」(一般課程)が5月15日(土)から開始致しました。

まずは15日と16日の様子をご紹介します!

5月15日(土):一般課程1日目

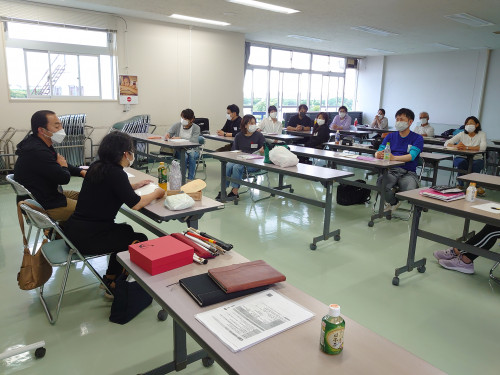

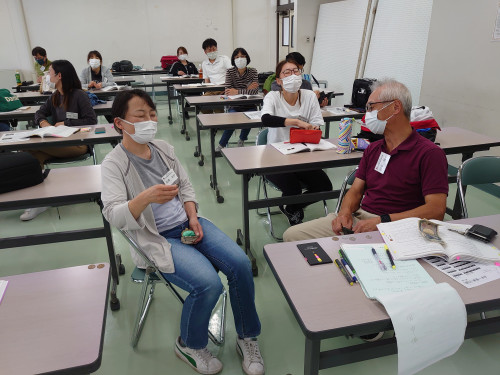

☝受講生18名で開講!

茨城県内各地(取手市、守谷市、龍ケ崎市、坂東市、潮来市、鹿嶋市、神栖市)のみならず、県を越えて千葉県(柏市、我孫子市)や埼玉県(越谷市)から来ている受講生もいます。

☝あじさいの講習は、というも同行援護で大切なのは「コミュニケーション力」。

ご利用者(視覚障がい者)と一緒にいる時間が長いので、いかにお互いに楽しく!過ごせるかが鍵🔑となります。

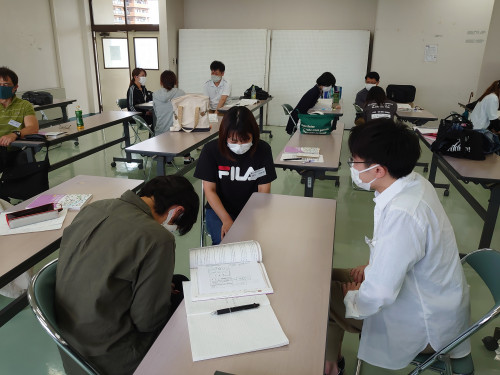

☝3人×6グループで話し合いながら、和気あいあいと講習は進みます。

☝同行援護は第一印象(挨拶)が命!

ということで、一人がガイド(同行援護従業者)役、残り二名がご利用者様(視覚障がい者)役になり、「声の印象」をチェックしました。

何よりも心掛けるのは、第一声は「笑顔」(笑声)が大切だということなのです。

☝午前中がグループワークを多く取り入れた座学で、午後は体験型学習。

「障がい者の心理」で講演をお願いしている西澤かづ子様にもご協力いただいて、「実技を学ぶ前に、当事者と歩いてみる」体験を何名かが行いました。

☝単独で歩くこともある視覚障がい者の心理を体験!

グループに分かれ、会場すぐそばにある利根川河川敷を白杖を使って歩く体験も。

☝実際の視覚障がい者のように、縁石を手掛かりに歩いてみる受講生も。

☝講師と西澤様からの話を真剣に聴く受講生達。

☝西澤様と歩く体験にも、数名がチャレンジ!受講生達は総じて西澤様の歩く速さに驚いていました。

☝初日の最後の時間は西澤様と講師の対談形式の講演。

生い立ちから盲学校の時の話、働いていた時の話、お一人暮らしの生活の様子等、ご紹介いただきました。

☝点字を読みながら講演する西澤様。

お一人暮らしでは、調理とか裁縫もするし、趣味の卓球(サウンドテーブルテニス)🏓やカラオケ🎤等も楽しまれているとのこと。

パソコン💻やスマートフォン📱なんかも使いこなしています。

☝五種類ある調味料のチューブを触って当てている西澤様。

スゴイ⁉実はチューブには点字のシールを貼って、区別しているとのことでした。

☝最後は受講生からの質疑応答を行って初日が終了。

受講生の中に、視覚障がい者の家に訪問介護で入る人もいるので、「物を勝手に動かさない」(動かした場合は必ず伝える)ことも含めて話を聴けたのはプラスになったかと思います。

そして、視覚障がい者“だから”出来ないだろうとか、あまり外にも出ずに過ごしているだろうといった「心のバリア」を取るきっかけにもなったかなと。

5月16日(日):一般課程2日目

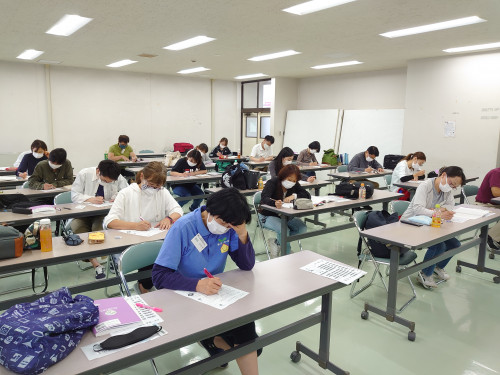

☝二日目の朝も澤瀨代表の挨拶から講習開始!

☝今日も3人×6グループに分かれて、時には一緒に考えながら学びます。

「講習の中でコミュニケーション力を高める」のも、あじさいの講習の大きな特徴です。

☝まずはウォーミングアップ。

「声の印象=笑声で挨拶!」を各グループで復習しました。

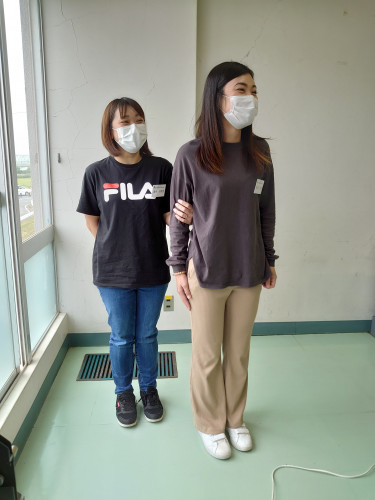

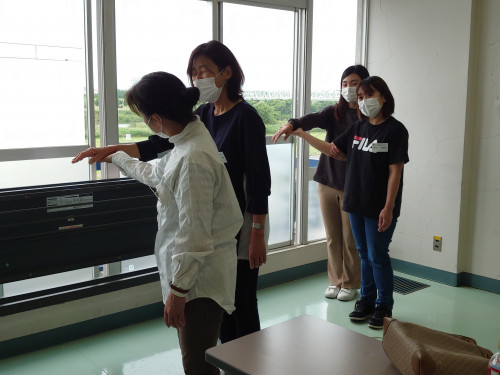

☝「情報支援と情報提供」の項目では、「言葉と身体の情報提供」を学びます。

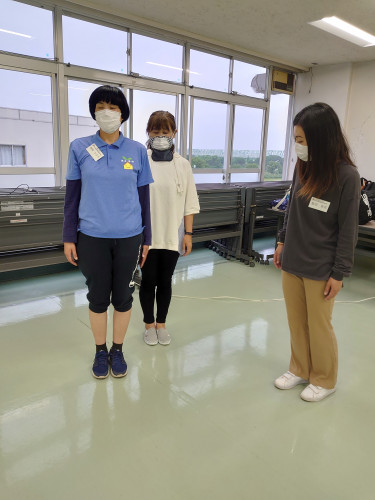

歩く時の姿勢=同行援護従業者の肘付近に、ご利用者様が掴まって歩く「基本姿勢」から、その意味を考えました。

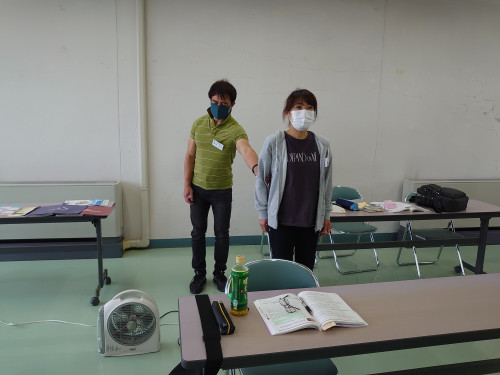

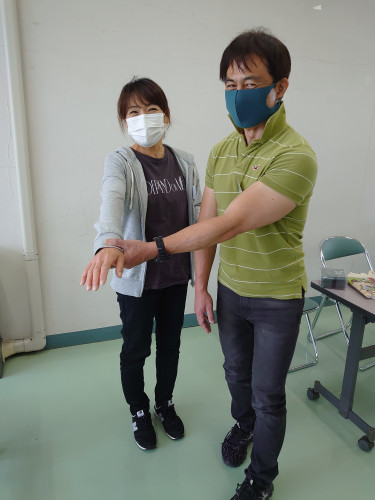

☝ガイド(同行援護従業者)が離れて立つと、ご利用者様は腕を持ち難い…

☝ガイド(同行援護従業者)が腕を曲げると、ご利用者様は腕を持ち難いし、見た目も変になってしまいます💦

☝「見た目の自然さ」「お互いのやり易さ」が大切ですが、一般的な姿勢はこんな感じです。

☝手の誘導も、ガイド(同行援護従業者)が空いている方の腕を使うと、身体の向きが変わってしまいます…

☝さらに✖なのは「上から手を掴む=鷲掴み厳禁!」なのです。

お互いにやって(やられて)みることで、実体験として覚えていきます。

☝ということで、手の誘導方法の正解は「1.右手(左手)を触る時は原則右手(左手)、2.手は下からそえる(上から掴む=逮捕・連行・鷲掴み厳禁!)」なのでした。

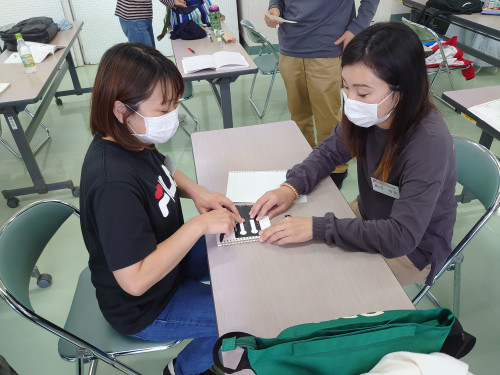

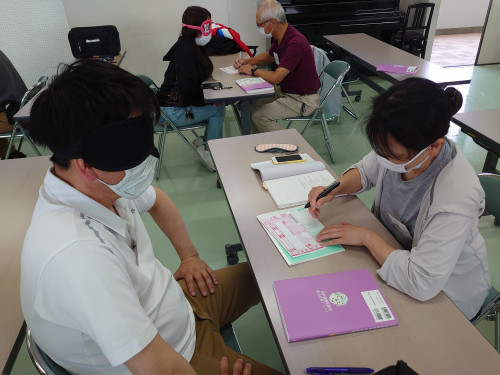

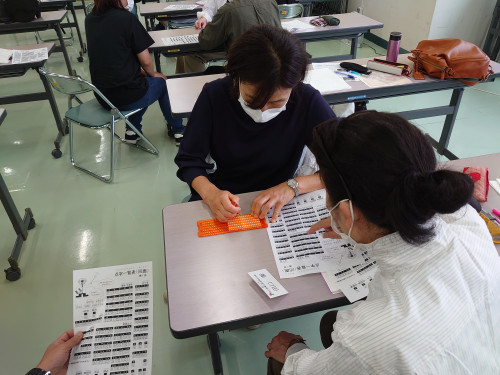

☝何事も体験あるのみ!ということで、サインガイドを使って、枠内に名前を書いてみる体験を全員で行いました。

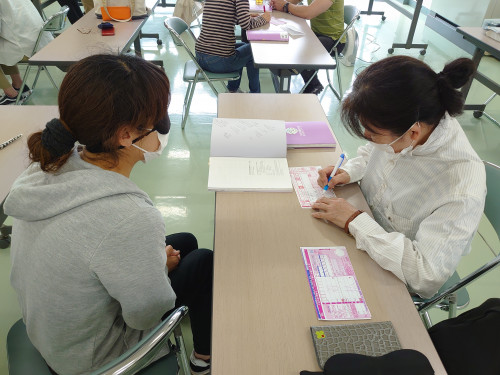

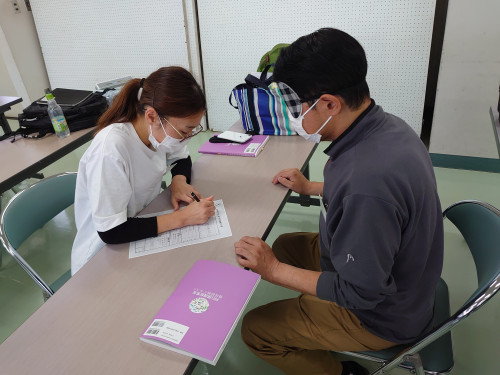

☝代筆の演習では、宅配便の伝票や公的機関の書類(住民票請求用紙)を使って行いました。

お仕事で求められるのは、日本語(漢字)の読み書き力。

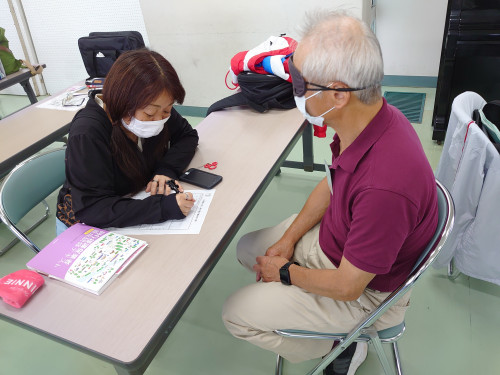

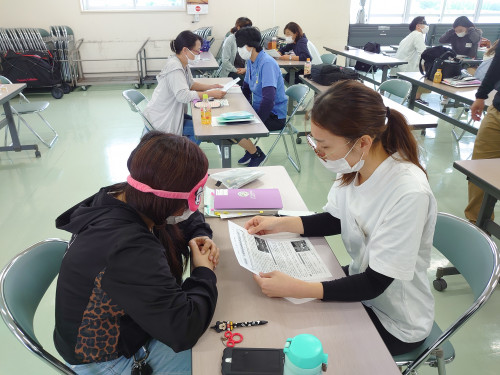

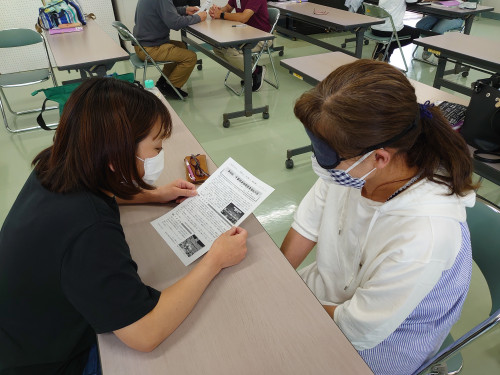

☝広報誌を使って代読の演習を行う受講生。

「同音異義語」を相手に説明して、理解してもらうことも同行援護従業者の資質として求められます。

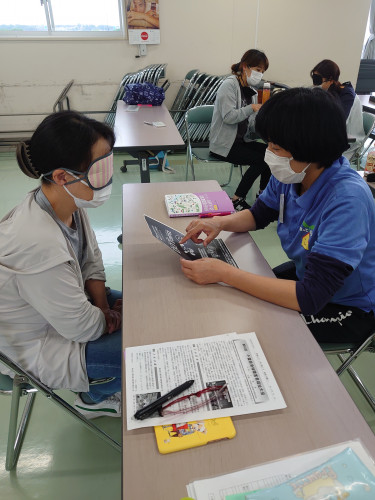

☝商品チラシの説明(代読)を行い、その後は申込書の記入(代読)の演習まで行いました。

☝イラストや写真があれば、それを説明するのもガイド(同行援護従業者)の役目。

「ポスターやお買い得品情報は、言われなければ視覚障がい者にはわからない」のです。

だからこそ「情報の提供」というのは、このお仕事にしかない、極めて重要で専門的な部分」とも言えます。

☝その後も「自分の名札に点字で名前を書いてみる」体験や…

☝紙幣や硬貨を触って識別する体験=視覚障がい者はどうやってお金を判別しているのかを体験しました。

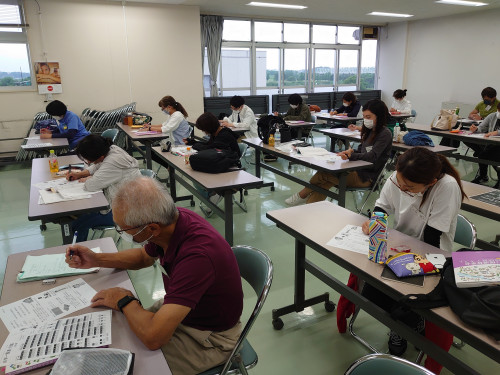

☝最後に復習プリントを解いて合計12時間学んだ座学が終了!

☝一日の最後は実技。午前中に体験した「基本姿勢」を復習します。

ここでも三人組~ガイド(同行援護従業者)役、ご利用者様(視覚障がい者)役に加えて、オブザーバー(観察者)役~で行います。

他の人のやっているのを見ることで学ぶ。これもあじさい式の講習なのです。

☝上手く出来て笑顔も見られました。肩に手を置く方法も習って、実技終了。

一日よく頑張りました。

これで20時間ある一般課程のうち、13時間が終了。

土日連続だったので、受講生達にはハードだったと思いますが、内容の濃い二日間だったのではと思います。

いよいよ来週は実技の神髄へ。外での演習もあるので、よりハードさは増しますが、これもプロになるための通過点にすぎないのです。

皆で頑張って、一日も早く現場に出て欲しいものです。

オマケ!

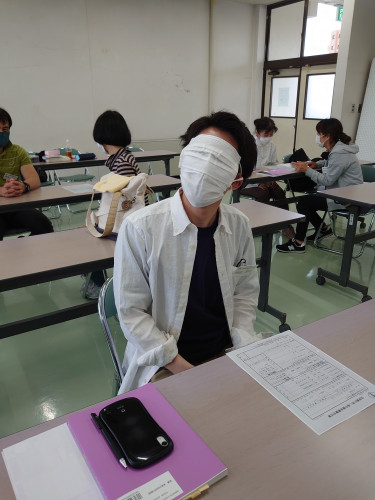

☝ダブルマスク(アイマスクではなく、目にも口用マスク…)の怪しい最年少受講生。

あれ?と思って、話を聞いてみると…「アイマスクを忘れたので着けた(実は講師に気付いて欲しかった)」とのことでした(笑)

あらためて見てみると、かなり怪しいですね(夜に見たら確実に悲鳴をあげるレベル👻です)。

同行援護従業者養成研修:今年度の予定

あじさいでは千葉県、茨城県で同行援護従業者養成研修を開講しております。

同行援護の「現場」に出ている講師2名体制で、手取り足取り指導を行っており、受講された方からも高い評価をいただいております。

既に6月開講千葉市は満席で、5月開講取手市も残席わずかとなりましたが、今年度はこれらを含め、千葉市で3回(会場:千葉市生涯学習センター)、取手市(会場:取手市立福祉会館)で3回開講を予定しております。

【千葉市】

2021年6月開講分…満席

2021年10月開講分…下記日程(会場確保済み、県に申請手続き後、6月1日募集開始予定)

2022年2~3月頃を予定

★一般課程

10月9日(土)、16日(土)、17日(日)の3日間20時間

★応用課程

10月23日(土)、24日(日)の2日間12時間

【取手市】

2021年5月開講分…残席わずか

2021年8~10月開講分…下記日程(会場確保済み、県に申請手続き後、6月1日募集開始予定)

2022年2~3月頃を予定

★一般課程

8月28日(土)、9月4日(土)、11日(日)の3日間20時間

★応用課程

10月2日(土)、3日(日)の2日

受講をご希望される方は、日程をご確認の上お申し込み下さい。

コロナに負けず、しっかり感染拡大防止対策を行って、今後もあじさいでは定期的に講習を開催します。

6月開講:千葉県(千葉市)での同行援護従業者養成研修「満席です」(キャンセル待ち受付中)

6月開講の千葉県(千葉市:千葉市生涯学習センター)での同行援護従業者養成研修ですが、おかげさまで多くの方の申し込みをいただき、満席となりました。

既にお申し込みをいただいている方からの「キャンセル」がある可能性もございますので、「キャンセル待ち」を承ります。

※キャンセル待ち受付中…ご希望の方はこちらのフォームの「本文」に、ご希望される課程(一般・応用・セット)とお名前のフリガナを書いて送信願います。なお、「キャンセルが出た場合のみ」に限り、こちらから各課程の開講二週間前までにご連絡致します。

同行援護?行動援護?…同行援護は「視覚障がい者(のみ)の外出時の支援」です!

(株)あじさいでは、2017年度から「同行援護従業者養成研修」を行っております。

これまでに一般課程で386名、応用課程で258名の方が修了して、「視覚障がい者の外出時の支援」の分野で活躍しております。

稀にお問い合わせやお申し込みで「同行援護」と「行動援護」を混同されている方が見受けられます。

・同行(どうこう)援護…視覚障がい者の外出支援

・行動(こうどう)援護…知的障がい者・精神障がい者の支援

※ひらがなで書くと最初の二文字を入れ替えたら同じですね!紛らわしいですが。

https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/6-keikaku/naiyou/html/13-2gaiyou.html(千葉県「各障害福祉サービスの概要」ページ)

弊社開催の研修は「同行援護従業者養成研修」=視覚障がい者の外出支援のための公的資格取得のための研修です。

くれぐれも行動援護とはお間違えのないように、よく確認してお問い合わせ&お申し込みをお願い致します。

5月開講:茨城県(取手市)での同行援護従業者養成研修「キャンセル出ました!(若干名受付中)」

来月開講する茨城県取手市での同行援護従業者養成研修(一般課程5月15日~、応用課程5月29日~)ですが、一度募集を締め切りましたが「新型コロナウイルス感染が不安」という理由のキャンセルがありました。

あじさいでは空気清浄機、サーキュレーター、加湿器等の持ち込みと会場の定期的な換気、消毒薬常備(アルコール、ノンアルコールの両タイプ)等の対応に加えて、「いばらきアマビエちゃん」の活用、受講生への二週間前からの体調チェック義務付け等、細心の注意を払って講習を実施致します。

キャンセルにより、若干名空きが出ましたので募集を再開致します。

インターネット予約は☟をクリック!

「令和3年5月開講:取手市同行援護従業者養成研修予約フォーム」

受講をご検討中の方は、お早めにお申し込み下さい!