インフォメーション

10月山武市開講の同行援護従業者養成研修(一般課程)受付開始!

本日より10月に山武市で開講する同行援護従業者養成研修(一般課程)の受付が開始されました。

一般課程のみの開講ですが、ご希望される方には11月に千葉市で開講する研修の応用課程割引もございます。

詳しくは☟のページをご覧下さい。初日のみ会場が異なりますので、日程と併せてご確認の上、お申し込み下さい。

narashino-ajisai.com/free/sammu

【開講日程】※一般課程における福祉有資格者の科目免除は致しません

一般課程…令和4年10月2日(日)、10月9日(日)、10月23日(日)の3日間20時間

令和4年10月 2日(日)9時30分~17時00分:さんぶの森交流センターあららぎ館

令和4年10月 9日(日)9時30分~18時00分:成東中央公民館

令和4年10月23日(日)9時30分~18時00分:成東中央公民館

【受講料金】

一般課程 25,000円(税金およびテキスト代を含みます)

※11月20日(日)と27日(日)に千葉市で開催する「応用課程」に併せてお申し込み頂きますと、受講料金+15,000円=合計40,000円でお得に受講可能です(通常合計42,000円)。

2022年5月「取手市での同行援護従業者養成研修応用課程の様子」

茨城県内で同行援護従業者養成研修を行っている指定事業者はあじさいを含めて5社。

コロナ禍ということもあって、研修開講を取りやめる事業者が多い中で、唯一の県外事業者である「あじさい」は2019年の初開講以来、毎年取手市での研修を続けています。

今回も「取手市立福祉会館」を会場に研修がスタートしました。

【5月28日(土)応用課程一日目の様子】

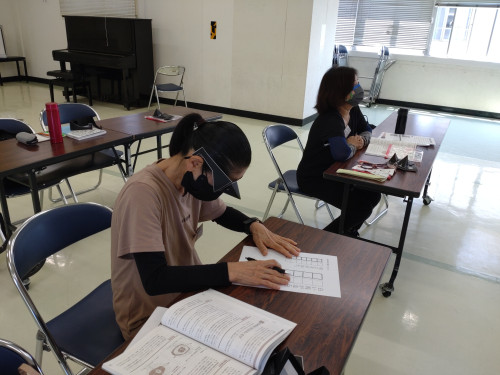

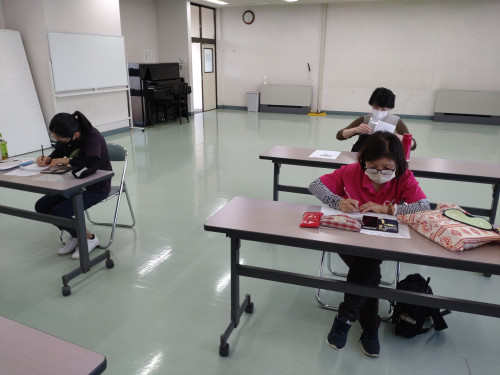

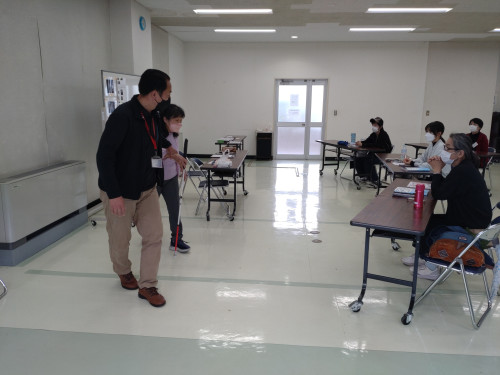

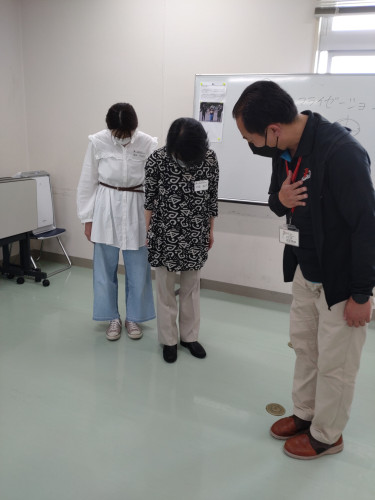

☝新型コロナウイルス感染拡大の影響か、あじさい研修史上最少人数の3名で開講。

しかし、この状況下で来ていただけたことが何よりありがたい。澤瀬代表と本部講師からご挨拶です。

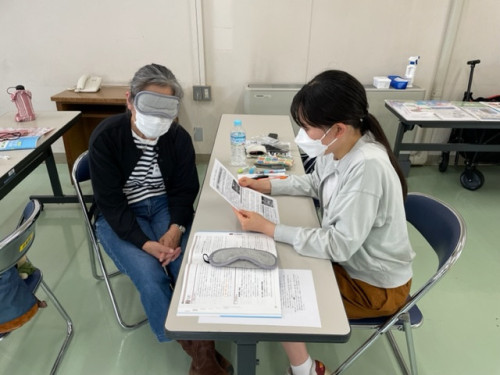

☝午前中は座学。同行援護の研修では「ロービジョン(弱視)について学ぶ」ことも内容に入っています。

これは「ロービジョンキット」を使い、様々な見え方の体験をしている様子。

☝視覚障がい者の8~9割はロービジョン(弱視)と言われ、何らかの形で視機能が残っています。

ただし!私達が想像する「少し見える」のレベルでは到底なく、生活にはかなり困難が伴うことを実感します。

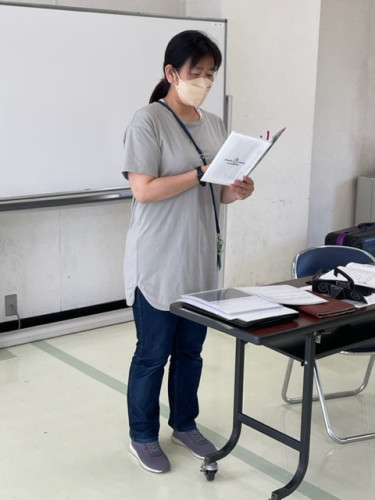

☝午前中の最後は澤瀬代表が「文集あじさい」の中の「白い杖からのお願い」を朗読。

これは代表のお母様(視覚障がい者)が書いた晴眼者への要望なのです。

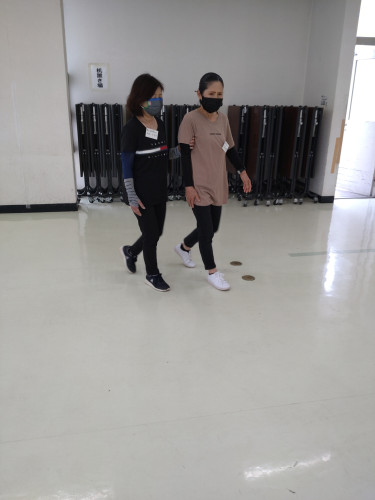

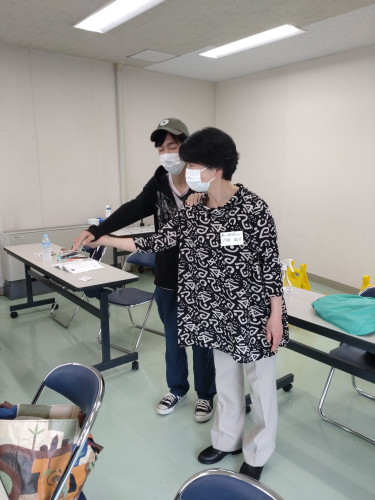

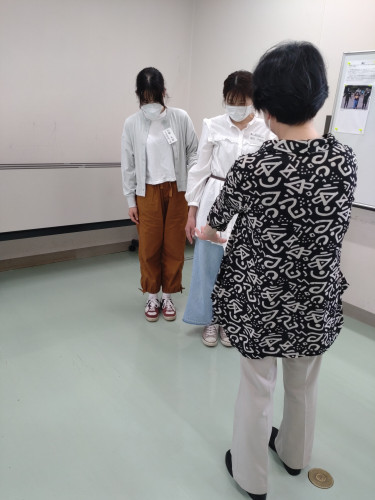

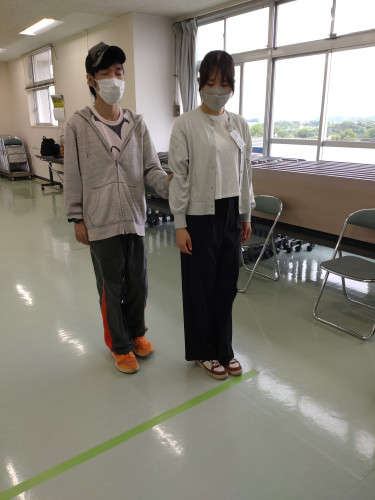

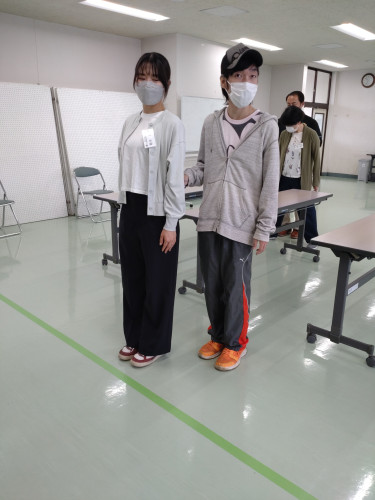

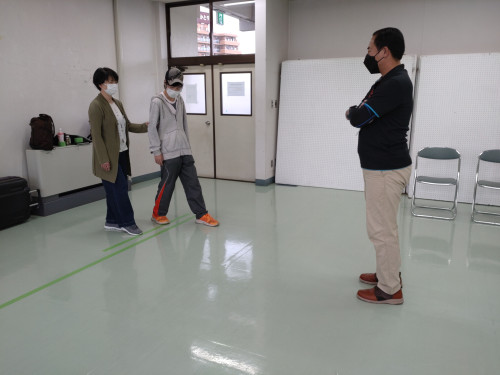

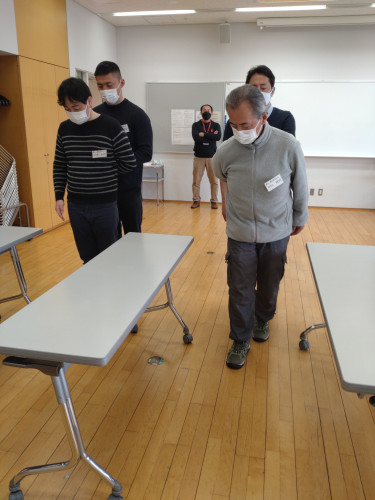

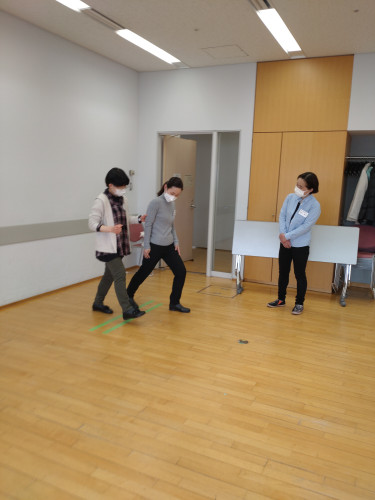

☝午後からは実技。まずは基本姿勢の確認から。上手く出来たかな?

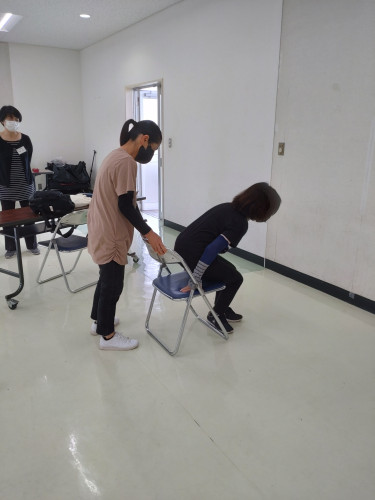

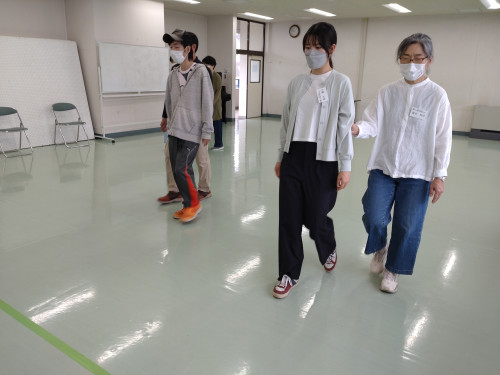

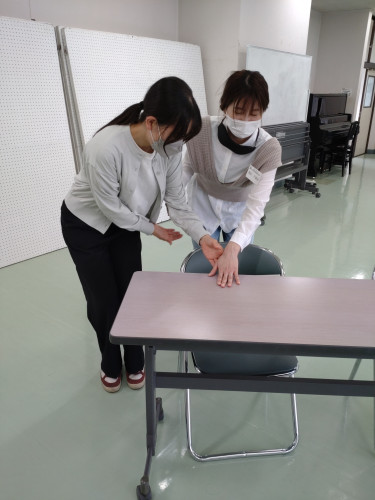

☝基本姿勢の後は進む、止まる、曲がるや、椅子への誘導を復習。

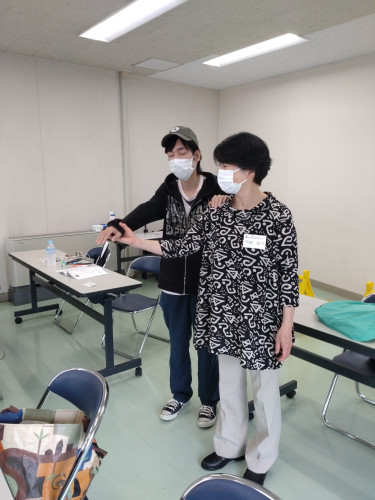

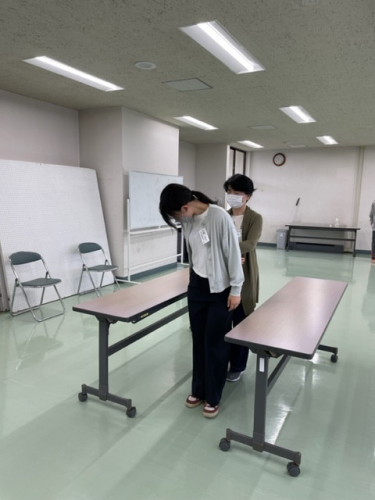

視覚障がい者が固定されていない椅子に座る時に、ガイドはしっかりと椅子を支えます。

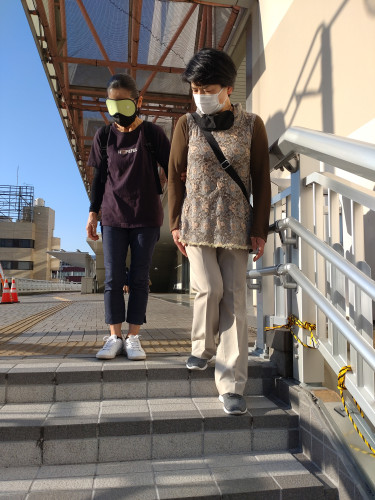

☝階段の上り下りも復習します。ガイドは一段先を相手(視覚障がい者)のペースに合わせて進みます。

「足元への意識」「脇を締める」といった必須事項満載!

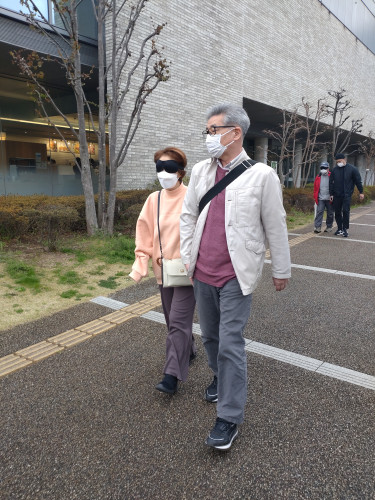

☝午後の後半は外歩き演習へ。「買い物時の情報支援」の演習で、西友取手駅前店に向かいます。

☝応用課程なので、駅まで行く道もちょっとアレンジ(レベルアップともいう)。

「押しボタン式信号🚥」を渡って、車🚙が来ると嫌な感じの幅の道を進んでいきます。

☝途中でガイド役と利用者役を交替。実はここを受講生に歩かせたくて来たのです(笑)

下り坂の手前にあるやっかいな車止め💦

☝車止めを回避した後は、滑り止めまである急な下り坂!😨

☝一難去ってまた一難💦下り坂の最後にも面倒な車止めがありました!

☝紆余曲折がありながらも、何とか西友取手駅前店に到着。

「買い物時の情報支援」~どんな物がどんな値段で売っているか等の説明~の演習を行いました。

☝歩道から入口までに四段の下り階段。外に出れば段差、階段はいっぱいあります。

さっき会場でやってばかりの練習を思い出します。

☝店内入口を入ると消毒液がありました。

コロナ禍では「手指消毒」も必須。同行援護時はご利用者様を促して、消毒のサポートを行います。

☝まずはご利用者様(役)に言われた商品を探すことから開始。

時には「触って(確かめて)もらう」ことも大切です。加えて値段や賞味・消費期限等をガイドが口頭で情報提供(言葉による情報提供)を行います。

☝役割交替して演習を行った後は会場へ戻ります。皆基本姿勢もしっかり保って歩けるようになりました。

☝無事会場に帰着。午前2時間、午後3時間の研修初日があっという間に終了。

お疲れ様でした!😊

【5月29日(日)応用課程二日目の様子】

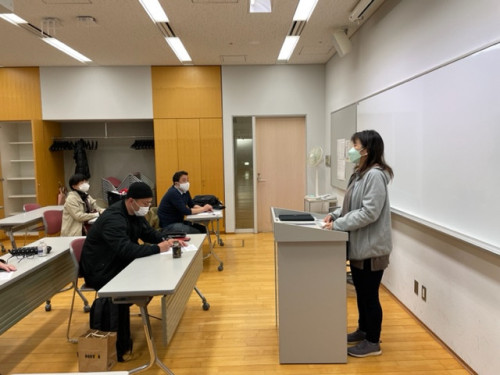

☝二日連続で早くも最終日(合計12時間)。

そして今日は7時間(午前3時間、午後4時間)全てが実技という少々ハードな日。

まずは本部講師から昨日の振り返りと諸注意を行い、開始しました。

☝階段も再度復習。手すりを使われる方の場合の手の誘導方法も再確認。

☝上り下りを問わず、階段はガイドがどの位置で止まるかが大切なポイント。

「視覚障がい者の足が届き易い位置」で止まることを心掛けます。

☝澤瀬代表や本部講師が見守る中、上り下りの練習を繰り返しました。

☝階段に続いては狭路通過の練習。これは午後の「交通機関の乗降演習」時に自動改札を通る際使う技術でもあります。

何より「絶対にご利用者様をぶつけない!」という強い意志が大切。

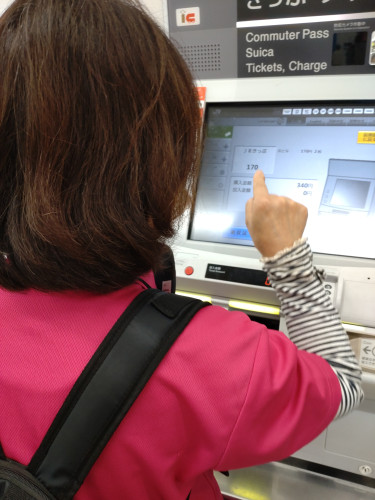

☝狭路通過+@で「自動改札機に切符を入れる」シミュレーション。

☝さらに+@で自動改札機に入れた切符を取るシミュレーション。

それでもなお「絶対にご利用者様をぶつけない!」は忘れてはなりません。

☝モップ!?これはモップを電車の戸袋(ドアが収納される部分)に見立てて「触ってもらって乗る」練習。

触ることで電車の位置が分かり、電車とホームの間にある溝の幅を安全にまたぐことが出来るのです。

☝電車の椅子に座るシミュレーションも行って、午前中の実技が終了。

☝午後はいよいよ応用課程のメインイベントでもある「交通機関の乗降演習」へ。

JR東日本東京支社様にご協力いただき、取手駅~我孫子間で実際の車両を使っての演習を行うのです。

受講生の表情にも緊張が見られます。

☝それでもご利用者様(役)とコミュニケーションを取りながら、取手市内を進んでいきます。

「変な緊張を見せない(悟られない)で歩く」こともガイドの必須条件なのです。

☝職務質問されるのではないかと冷や汗💦ものだった、澤瀬代表の怪しいアイマスク装着姿での交番通過🚨(笑)

☝取手駅の東西自由通路を抜け、長い階段を上がってJR取手駅に到着。

☝我孫子駅までの切符を買って、いよいよ自動改札へ。皆無事クリアしました🙌

☝JR取手駅ホームでは、折り返しで長時間止まっている電車を使わせていただき、乗り降りの練習を繰り返します。

室内とは全く違う緊張感がありますね。

☝電車から降りる時は、ガイドが極力前に出ます。

「少しでもまたぐ距離を短くする」という最大限の努力が求められます。

☝身長が高い視覚障がい者の場合、電車内の吊り革も危険因子。

これは身長約170㎝ある本部講師が吊り革に額をぶつける実証実験デス😀

☝取手駅ホームでの練習後は我孫子駅まで移動。

ホッとしたのか、怪しいアイマスクの澤瀬代表が恥ずかしいのか微笑む(苦笑する!?)受講生の図💦

☝二駅で我孫子駅に到着。改札口に向かいます。

☝改札口を出て往路の演習が終了。緊張感の中、よく頑張っていたと思います。

☝これは我孫子駅構内にあったトイレ前の触知案内図。

そこまでちゃんと点字ブロックがあり、さらに上部のスピーカーで「右側は男性トイレ、左側は女性トイレ」🚻🚽と音声を流して案内してます。

☝我孫子駅で役割交替。切符を買って取手駅へと戻ります。

券売機操作も慣れていない人には大変。

☝取手駅に向かう電車がホームに入ってきました。一番緊張する時ですね。

☝何とか無事に乗車でき、視覚障がい者役の受講生を椅子に座らせることが出来ました。

これまでやった練習の成果を、ここで発揮できたのかなと。

☝取手駅帰着後は、エスカレーターに手すりを使って一人で乗る方に対する手の誘導練習。

☝これはエスカレーターから降りた視覚障がい者の手を素早くとって基本姿勢に戻る練習。

因みに二枚目の写真の後には、駅のゆるキャラ「とってくん」のポスターが。

※とってくんの紹介記事

https://jobansenknow.jp/927/(前編)

https://jobansenknow.jp/929/(中編)

https://jobansenknow.jp/931/(後編)

☝講師の説明(デモンストレーション)⇒受講生の練習(シミュレーション)⇒本物の設備を使った練習という流れ。

いきなりやらずに、段階を踏んでから挑戦するのがあじさい流の教え方です。

☝エスカレーター演習後は改札を出て「交通機関の乗降演習」が無事終了。

☝JR取手駅を後にして、長い階段を下ります。

しっかりと脇を締めて、きちんと足元を意識して下りられるようになりました👍

☝JR常磐線の高架脇の道路を颯爽と歩いて会場へ戻ります。

☝大通りを進まず、路地を曲がって階段を上った先にあるのは利根川河川敷の遊歩道。

☝気持ちの良い遊歩道を歩いて会場へ帰着。

☝もう一チームは土手を下りる場所を間違えて、最後はなかなかハードな道でした💦が、何とか帰着。

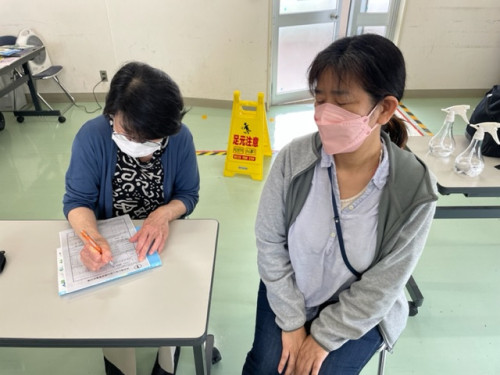

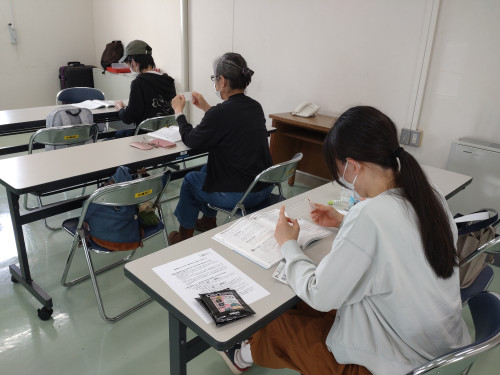

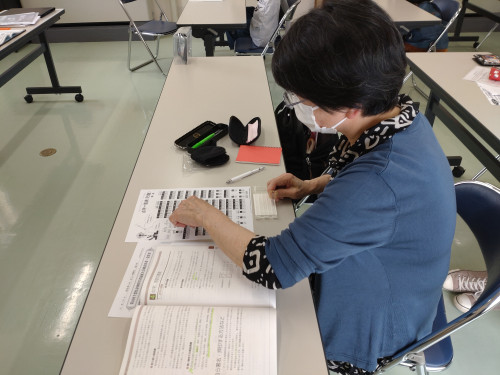

☝アンケートを記入する受講生達。あじさいの講習は受講生アンケートを公開しています(公開OKの方のみ)。

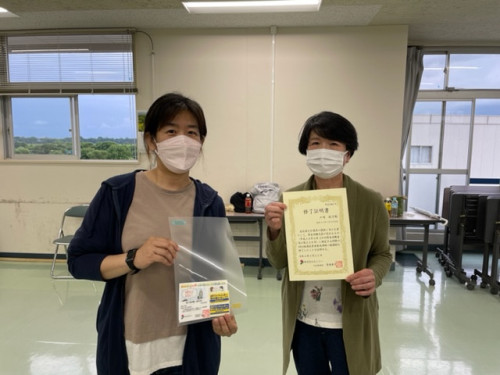

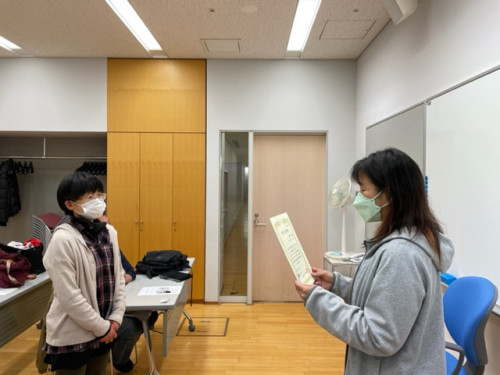

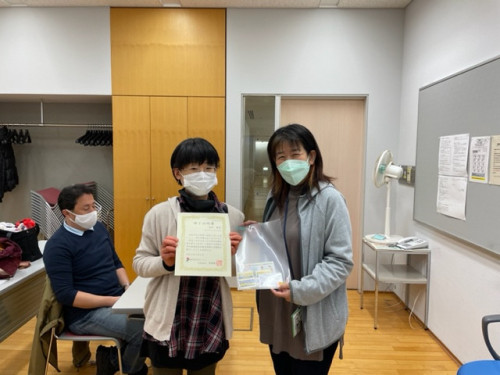

☝受講生代表に修了証を授与。一般課程修了者が「プロ」なら、応用課程修了者は「マスター」です。

これから現場で学びを生かして頑張って下さい!

なかなか人数が集まらなくて、中止も頭をよぎった今回の取手の応用課程。

それでもコロナ禍で研修を行わない所が多く、さらには「数ある研修事業所の中から、あじさいを選んで下さった受講生の気持ち」に応えよう!と実施しましたが、皆熱意もあって、楽しく学べたと思います。

あじさいでは9月にも「取手市立福祉会館」を会場に同行援護従業者養成研修(一般・応用両課程)を開講致します。

http://narashino-ajisai.com/free/toride👈詳細ページ

取手市内では今年度最後の講習です(次回は2023年4月以降を予定)ので、お申し込みはお早めに!

2022年5月「取手市での同行援護従業者養成研修一般課程の様子」

2017年度から同行援護従業者養成研修を開始したあじさい。

千葉県のみならず、埼玉県(現在は実施せず)、茨城県で研修実績があり、気が付けば修了者も一般課程467名、応用課程320名(いずれも2021年度末現在)になりました。

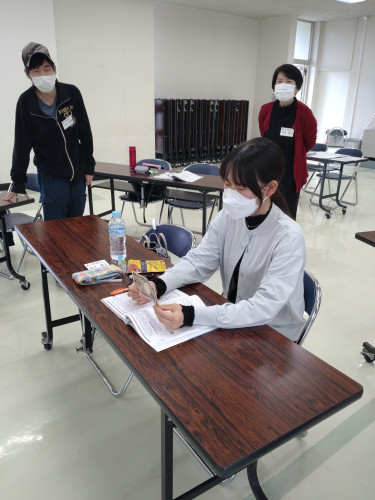

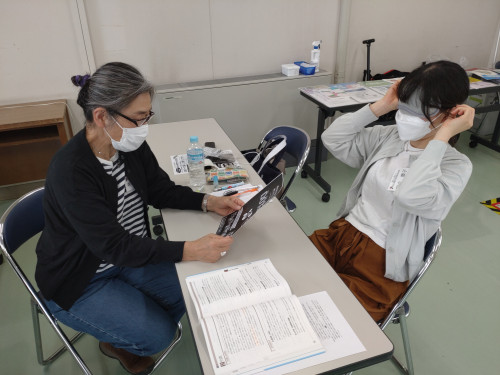

【5月7日(土)一般課程一日目の様子】

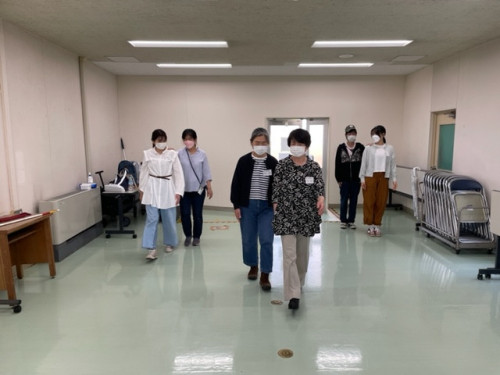

☝取手市立福祉会館を会場に5名の受講生を集めて開講。

まずは澤瀬代表からご挨拶。

☝三日間一緒に学ぶ仲間とのコミュニケーションタイム。

実は同行援護って、ご利用者様とのコミュニケーションが一番大切とも言えます。聴き上手且つコミュニケーション力も必要。

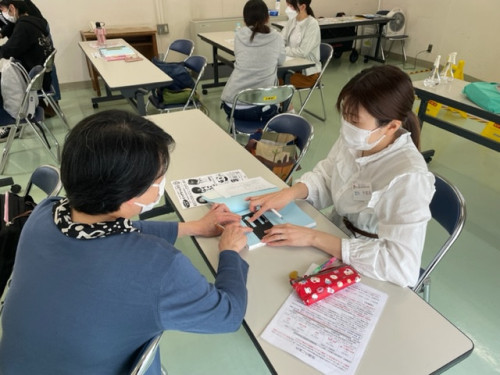

☝座学では様々な体験を通して視覚障がい者を取り巻く世界を知っていきます。

これは紙幣判別(識別マークを触って確認しています)。

☝最後にはミニテスト!ここまで学んだことをどれだけ覚えているか復習しました。

☝初日の最後は、あじさいで同行援護を利用されている西澤かづ子様の講演。

約一時間普段の生活の話や、同行援護従業者に望むこと等をわかりやすくお話し頂きました。

☝これは西澤様の趣味である「サウンドテーブルテニス」(通称STT)の話をしている様子。ラケット🏓はラバーが貼られておらず、音を頼りに打ち返す競技です。

☝生活の中で使っている便利な用具もお持ちいただき実演。上はお札の種類やICカードの残額がわかる視覚障害者向けお財布型ポータブル紙幣識別機「Wallet(ウォレット)」。下は液体の注量と色が判る「みずいろクリップ」。

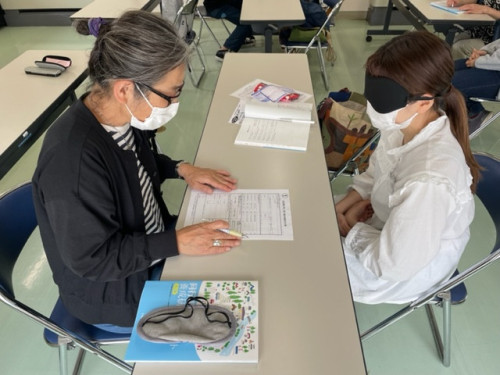

☝これは全て同じ形をした調味料の箱。

受講生がアイマスクを着けて触っても、どの種類だかわかりませんが、西澤様は箱に点字シールを貼り付けることで区別されているそうです。納得!

☝これは「視覚障がい者にやってはいけないこと」の実演。

いきなり手首や白杖を持って前から引っ張ったり、前から両手を取って誘導したりはNG。

☝最後は会場からすぐの利根川河川敷で西澤様と歩いてみる体験。

受講生が想像した以上に(笑)西澤様の歩行スピードが速くて驚いていました!

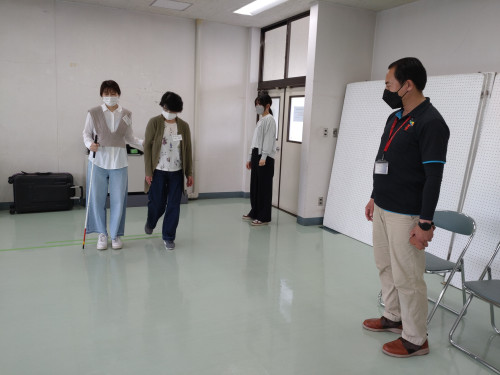

☝白杖を使って歩いてみる体験も。会場に戻って初日の研修が終了!

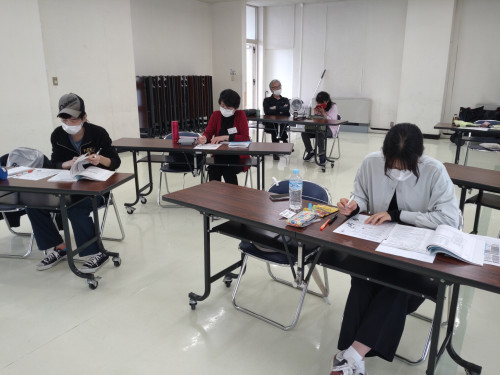

【5月14日(土)一般課程二日目の様子】

☝今日は座学3科目×2時間+実技1時間です。澤瀨代表の朝の挨拶からスタート!

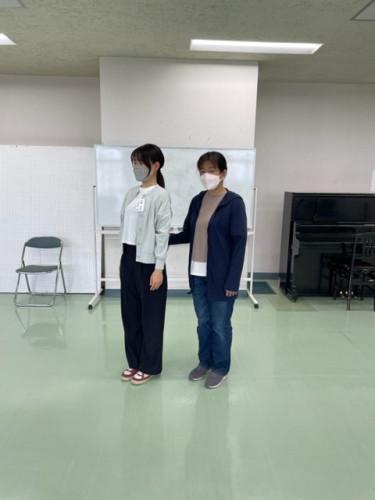

☝これは「情報支援と情報提供」の講義で、「身体による情報提供」の説明を受けている~基本姿勢を学んでいる~場面。

☝手の誘導も掴むのではなく、下から添えることが大事。勿論、上から鷲掴みは厳禁!

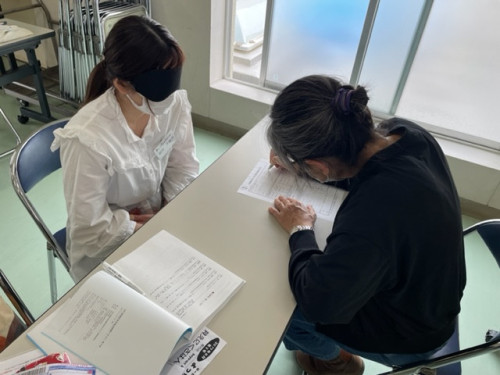

☝「代筆・代読の基礎知識」の講義では、まず視覚障がい者は必ず読み書きには誰かの支援が必要なのか、という点から考えていきます。

まずは目を瞑って字(名前)を書く体験を行いました。

☝色々体験して知識を深めるのが、あじさいの講習の特長です。

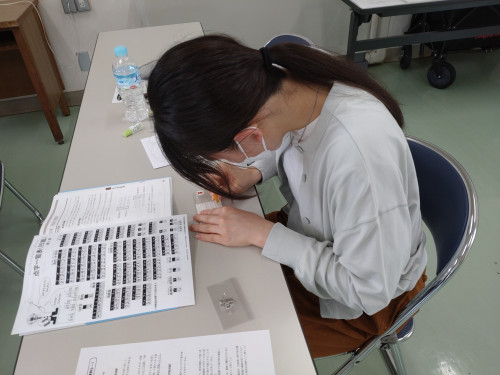

これは「サインガイド」を使って、それぞれの名前を書く体験。まずは触って枠の大きさを確かめます。

☝やってみると意外に難しい💦

それでも自筆しなければならない時、視覚障がい者はこういう物を使うことがあるのだと、理解することに意義があるのです。

☝葉書に住所や宛名を書くための器具もあります。

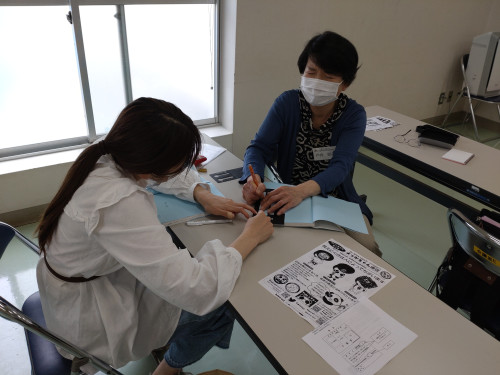

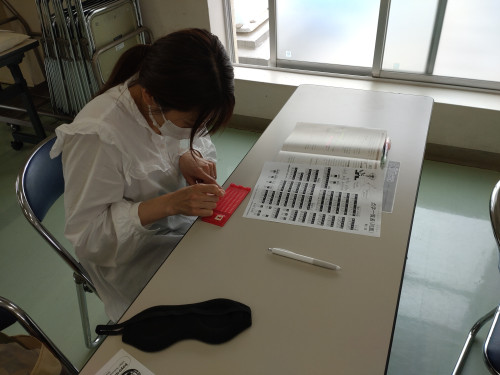

☝ポイントの説明後はいよいよ代筆の演習へ。

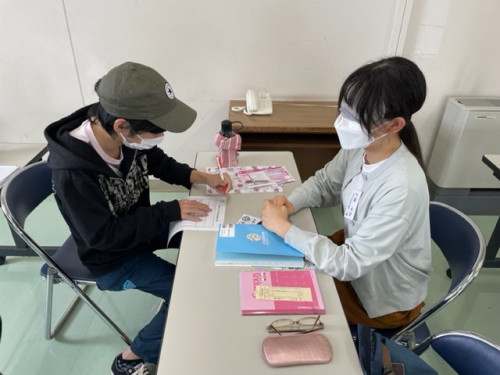

まずはご利用者様(役)に依頼され、宅配便の伝票を書くワークから。どの伝票を選ぶ?➡ご利用者様に聴く!のが正解。

☝お次は公的機関の書類(住民票請求用紙)を書くワーク。実際の用紙を使って、リアルに行います。

☝代読の演習では、ある記事を読むワークとチラシの説明をするワーク。

チラシの方は最後に申し込みの代筆もあるという💦学びの集大成でした。

☝点字器を使って名札に名前を書く(打つ)体験も。まずは点字器を触ってみます。

☝マニュアルを見ながら行います。何事も体験あるのみ!

☝最後の一時間は実技。まずは午前中に少し触れた基本姿勢から。

☝お互いに指摘しながら覚えていきます。

☝少し上半身を前に曲げると、相手の足元が見易くなります。

自分でチェックして基本姿勢を完成させていきます。

☝これは椅子から立ち上がって基本姿勢を取る練習。

繰り返しながら、どんな位置(場面)でも、素早く基本姿勢を取れるようにしていきます。

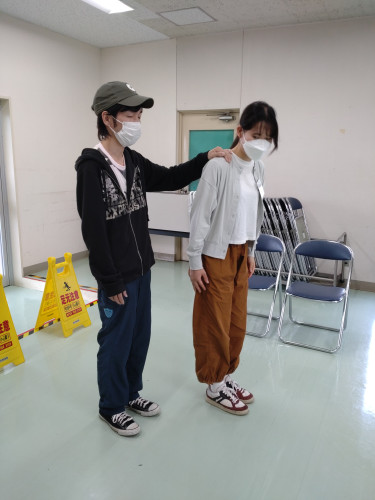

☝腕を持つ方ばかりではなく、肩に手を置く方もいます。

どんな方にも対応できるよう、様々なパターンを和気あいあいと学んでいきます。

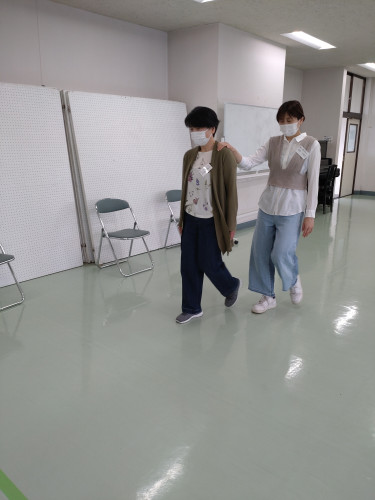

☝最後は「進む・止まる」の練習へ。まずは一人で歩いて言葉と身体のタイミング=情報提供を合わせていきます。

☝最後はガイド役と利用者役でペアを組んで歩いて二日目の演習が終了。

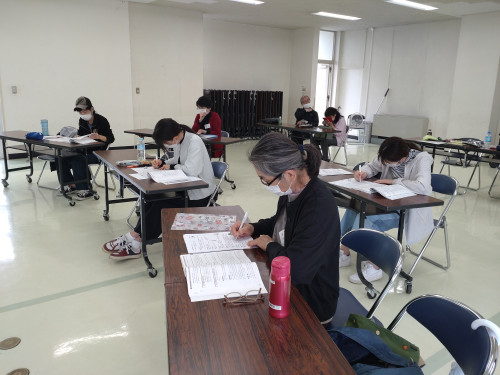

【5月21日(土)一般課程三日目の様子】

☝一般課程最終日に臨む澤瀨代表。

☝外歩き演習も含めて、実技のみ7時間!のちょっとハードな日。

諸注意&激励をしてから開始しました。

☝まずは前回の復習から。基本姿勢の取り方を思い出します。

☝お次は進む・止まるの復習へ。

☝ちょうど一週間空いたので、勘を取り戻していきます。

☝進む・止まるの次は「曲がる」へ。曲がる時も「ご利用者様の足元への意識」を忘れません。

☝これは「狭路通過」の姿勢を練習する様子。しっかり相手と重なるように立つことが大切なのです。

☝型を学んだ後は実践へ。まずはご利用者様を狭路の中央に誘導する~位置取りを考える~ことが必須です。

☝通過する時は一列の体勢を崩さず、且つ「危ない所を目視確認」して通ります。

☝狭路を通過したら、元の姿勢(基本姿勢)に戻ります。

☝いよいよ午前中のメインイベントである「階段」の実技へ。

まずは上り階段から練習します。

ガイドの爪先が階段に触れる所まで進んで、一段目を確認してもらいます。

☝相手(ご利用者様)の足元に意識を置きながら、リズムを合わせて(相手のリズムで)一段先を進むのがポイント。

☝上りも下りも繰り返し練習して身につけていきます。

午後には実地で「スゴイ階段」💦が登場するのを知らない受講生達・・・

☝いよいよ待ちに待ったお食事タイム!と思いきや、食事支援(食事における情報提供)の演習が待っていました。

余計な手を出し過ぎないことも大切。まずは見守れば良いのであって、あとは必要に応じてサポートします。

☝説明力+向かい合わせの場合は、ガイドから見ている向きと左右&前後が逆になるのがポイント。

いずれにせよ、「ガイドの説明で頭の中に絵が描ける(場所がわかる)」ように説明します。

☝昼食休憩を挟んで午後は「溝をまたぐ」の実技から。

☝本部講師の厳しい目👁が光ります!(笑)

☝重心移動、足元への意識、ガイドの二歩目のまたぐタイミング等、ポイントがいっぱいある実技。

これが電車の乗降(ホームと電車の間をまたぐ)時に役立つのです。

☝いよいよ外歩き演習へ出発!JR取手駅へと向かいました。

☝途中で役割交替しながら進みます。横断歩道、工事現場等、外にはガイドが気を付ける場面が沢山!

☝それでもコミュニケーションを取りながら、足元への意識も身についてきました。

「ただ歩ける」だけではダメ!なのが同行援護のお仕事なのです。

☝取手駅西口コンコースに通じる長い階段を上って往路終了。

☝JR取手駅到着後は、JR東日本東京支社様のご協力で駅構内のエスカレーターを使わせて頂いての演習へ。

本部講師の説明を聴く受講生達。

☝取手駅のホームに繋がるエスカレーターを使って、何度も練習しました。

JR東日本東京支社様と取手駅様には感謝です!

☝エスカレーター演習終了後は、会場まで外歩き演習をしながら戻ります

しかし、視覚障がい者役を務めた澤瀬代表の「怪しさ満点」👻なアイマスクといったら!(笑)

☝階段も脇を締めて、しっかりとご利用者様(役)の足元を見て、一段先を進めるようになりました!👍

☝取手の街を颯爽と歩く受講生達。

☝もう余裕ですね!現場でも変に緊張しないで歩くことが大切。

☝あれ?大通りを歩いて帰るのかと思いきや、住宅街の路地へ。その先にあるのは!?

☝土手を上がると、気持ちの良い利根川河川敷へ。遊歩道を歩いて会場へ戻ります。

☝会場が見えてきました。土手を下りて外歩き演習が終了!お疲れ様でした♪

☝もうひと頑張りで実技終了。まずは椅子への誘導から。

背もたれと座面を触ってもらうことによって、椅子の向きが分かります。

☝手の誘導(下から添える)や位置取りなど、これまでの実技で学んだことが、ここでも活かされます。

☝電車内等、椅子が人と人の間しか空いていない場合の誘導方法も学びました。

☝最後はドアの通過方法。視覚障がい者に触れてもらうことで、ぶつけない配慮をします。

閉める時には「視覚障がい者と離れずに」閉める方法をマスターしました。

☝20時間の研修を終え、一般課程が終了。受講生代表に修了証を授与します。

☝最後は澤瀬代表とポーズ!😊これにて5名の同行援護従業者が新たに誕生です!

少人数だったので、教える側にもかなり余裕がありましたが、それだけ内容も濃かったのではないかと思います。

コロナ禍でも外出が必要な(希望する)視覚障がい者は少なくありません。

受講された方々が、一日でも早く同行援護の現場に出て、資格を生かしてくれることを願っています!

山武市で同行援護従業者養成研修一般課程を10月に開催!

あじさいでは10月の日曜日(2日、9日、23日)の3日間20時間、同行援護従業者養成研修一般を山武市内で開講致します。

詳しくは☟のページをご覧下さい。なお、初日のみ会場が異なりますので、よくご確認の上お申し込み下さい。お車でのお越しをお勧め致します。

http://narashino-ajisai.com/free/sammu

【開講日程】

令和4年10月 2日(日)9時30分~17時00分:さんぶの森交流センターあららぎ館

令和4年10月 9日(日)9時30分~18時00分:成東中央公民館

令和4年10月23日(日)9時30分~18時00分:成東中央公民館

【受講料金】

一般課程 25,000円(税金およびテキスト代を含みます)

※11月20日(日)と27日(日)に千葉市で開催する「応用課程」に併せてお申し込み頂きますと、受講料金+15,000円=合計40,000円でお得に受講可能です(通常合計42,000円)。

千葉開催は以下のページをご覧下さい。

http://narashino-ajisai.com/free/chiba

募集開始は8月27日(土)を予定しております。現在、県に申請中ですので今しばらくお待ち下さい。

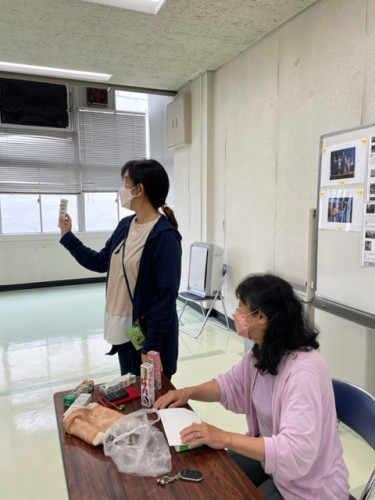

どんな状況でも落ち着いて!(応用課程二日目の様子)

4月3日(日)の千葉市での応用課程二日目=最終日!

初日の4月2日(土)は5時間のカリキュラムでしたが、様々な体験を行いました。

今日は7時間のカリキュラム。

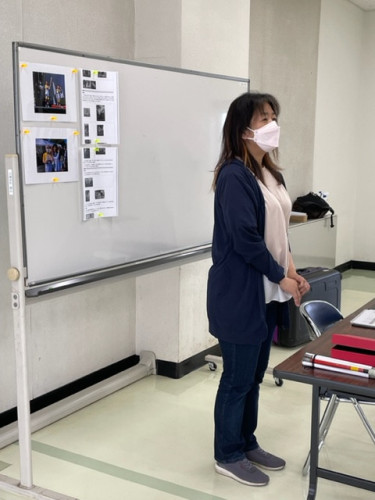

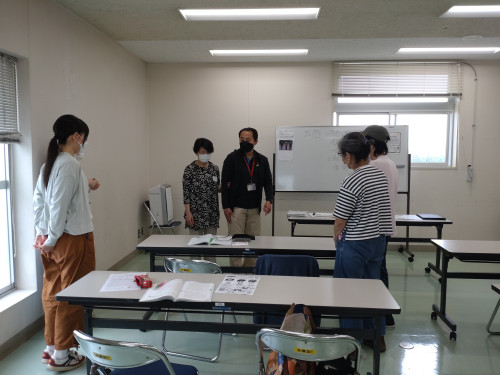

☝最終日を迎えるにあたり、澤瀨代表の和やかなご挨拶。

それに続いて本部講師から檄を飛ばします(笑)

☝今日は7時間のカリキュラム全てが実技!(場面別応用技能3時間+交通機関の利用4時間)

まずはウォーミングアップで、椅子から立ち上って基本姿勢を取って歩く練習。

☝その後も午後の交通機関の利用(乗降演習)に繋がる実技を続けます。

左写真は手すり(ポール)にぶつけないよう椅子に誘導する方法。右写真は人と人の間しか椅子が空いていない時の誘導方法の練習風景。

☝身長の高いご利用者様の場合、電車の吊り革も注意!

ガイドが前もって吊り革を避けたり、お声がけしたりして危険回避します。

☝続いては自動改札機の通過を想定した練習。

これは既に一般課程で学んだ「狭路通過」の応用なのです。まずはその復習から開始。

☝復習後は切符🎫をガイド役が二枚入れる&取るのシミュレーションを実施。

どうしても切符に意識が向きがちなシーンですが、「ご利用者様を絶対にぶつけない!」が最優先なのです。

☝これはホームと電車の間をまたぐ練習。これも一般課程で学んだ「溝をまたぐ」がベースなのです。

ご利用者様の足元への意識、またぐタイミング、重心移動等、やや難易度高めの実技。

☝さらに受講生一人を戸袋(電車のドアの収納部分)に見立てて、触ってもらいながら乗る実技へ。

今までと変わらず、やはり「ご利用者様の足元への意識」は欠かせません。

こうして午前中の3時間があっという間に終了。

☝いよいよ午後は「交通機関の利用」(乗降演習)へ。

受講生達の緊張が空模様にも表れている⁉のか、やや怪しい天気の中、JR千葉駅へと向かいます。

☝歩くことのみならず、ご利用者様(役)と話すことにも慣れてきた受講生達。

現場に出ても、情報提供を含めたコミュニケーション支援も同行援護のお仕事なのです。

☝いっぱい練習した階段昇降も大分慣れてきました。

☝JR千葉駅に到着後は、切符🎫を購入してすぐにホームへ。蘇我駅まで移動します。

午前中の練習を生かせたかな⁉

☝コロナ禍ということもあり、普段よりは駅も電車も空いてはいましたが、それでも実際の現場(一般の方)がいる所での演習は緊張します。

☝何とか乗れてホッとした様子の受講生達。ご利用者様(視覚障がい者)役もアイマスクを着けての演習なので、お互い緊張感もMAXだったと思います。

☝蘇我駅では京葉線ホームに移動し、折り返しの東京行き電車を使わせて頂いて、何度も乗り降りの練習を実施。

いつもご協力頂いているJR東日本千葉支社様ありがとうございます。

☝何度も乗り降りの練習を繰り返して、一旦練習終了。ホームを移動して改札口へ向かいます。

☝全てが今まで研修で学んだことの集大成。エスカレーターや改札通過も無事に終え、往路の練習が終了!

☝ペアで役割交替して復路の演習へ。切符を自動券売機で購入する場面から演習は始まります。そして自動改札機の通過へと進みます。

☝乗車駅では自動改札機に入れた切符は出てきます(だから取ります)が、降車駅では出てきません。

そんな当たり前のことさえ、緊張で忘れがちですが、今回は皆落ち着いて出来ました。

☝再び京葉線ホームへと移動します。

☝再び折り返しの東京行き電車を使わせて頂いて、乗り降りの練習。

数をこなすことで自信を深めるとともに、自分の弱点を克服します。

☝乗り降り練習の終了後は、いよいよ復路本番へ。乗換専用階段を通って、千葉駅に向かうホームへ移動します。

☝いよいよ千葉行きの電車が入線。緊張の表情の受講生達。

☝千葉駅に到着。しっかりご利用者様役の足元を見ながら降車出来ていますね!👍

☝ホームを移動し、中央改札口へ向かいます。ここでも階段。現場に出たら階段もエスカレーターもほぼ必ず出てきます。

☝ぶつけることなく、自動改札機を通過して、復路の練習が終了。これにて「交通機関の利用」演習が無事に終わりました。

☝その後はJR千葉駅前にあるタクシー乗り場に通じるエスカレーターへ。

エスカレーターの乗り降り~一般課程で学んだ「並んで乗る方法」~を復習しました。

☝その後は地下道で「手すりを使って一人で乗る」方法をシミュレーション。

慣れたきたところで実際にやってみます。

☝流れる様に出来れば移動もスムーズに行きます。

色んな方法を学んで、どんなやり方でも合わせられる(対応出来る)のが「プロ」の同行援護従業者なのです。

☝エスカレーター演習終了後は、会場へ戻ります。しかし、予期せぬ状況が・・・

「幅広階段」が現れました!こういう時でも落ち着いてご利用者様に説明出来るかが求められます。

☝状況説明さえ出来れば~たとえ見えなくても、ご利用者様が頭でその状況が描ければ~比較的安全に歩けます。

何とか上り切った・・・のも束の間、一難去ってまた一難!雨☔が降っていました。

☝傘の差しての歩き方も学んでいた受講生達。早速実践出来ました。

そして無事に会場へ帰着。お疲れ様でした!

☝様々な試練を乗り越えて、無事に最終日を終えた受講生達に澤瀨代表から温かいお言葉が。

☝受講生代表に修了証を授与。これで同行援護の最高峰である「応用課程」の資格をゲットです!

同行援護のお仕事は一般課程を終えてさえいれば出来ます。

しかし、応用課程を終えて+@を学んだ受講生達が、今後現場に出て活躍することが、視覚障がい者の安全&安心な移動に間違いなく繋がります。

速く実践して欲しいものですね♬