インフォメーション

対面・通学は続けます!茨城県取手市で同行援護従業者養成研修開講

デルタ株が終わったらオミクロン株…と、全く収束が見えないコロナ禍。

そんな中、視覚障がい者の外出も様々な影響が出ています。

消毒液、非接触の体温計、飛沫防止のパーテーション等は場所が判り難いし、セルフレジ化が進んで困る事も多いと聞きます。

あじさいでは、そんな視覚障がい者のサポートをする同行援護従業者を育てるべく、新型コロナウイルス感染対策をしながら、研修を続けております。

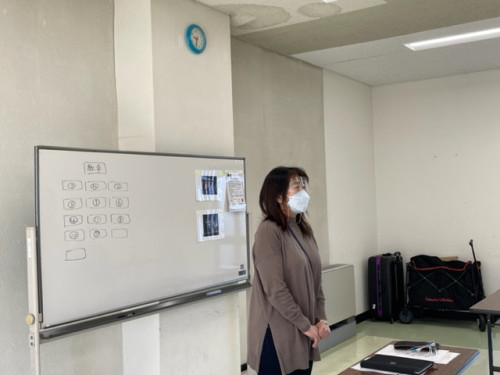

【1月22日(土)・・・一般課程一日目の様子】

☝茨城県におけるあじさいのホーム会場「取手市立福祉会館」の前でポーズを取る澤瀨代表。

2021年度3回目です。因みに2022年度は5月、9月、2023年1月に実施予定!

(5月開講分は受付中です♪)

☝茨城県、千葉県から11名の受講生を迎えて開講。

県南部では同行援護従業者養成研修を行う事業所が少ないので、今後も定期的(概ね4カ月毎)に同会場で開催します。

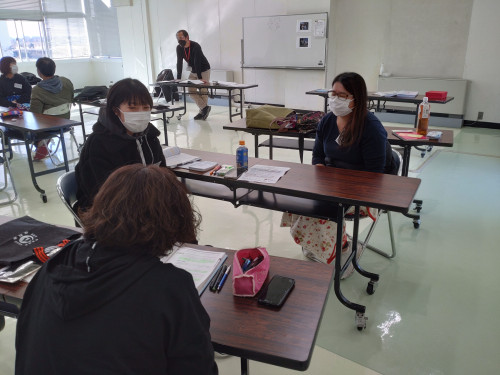

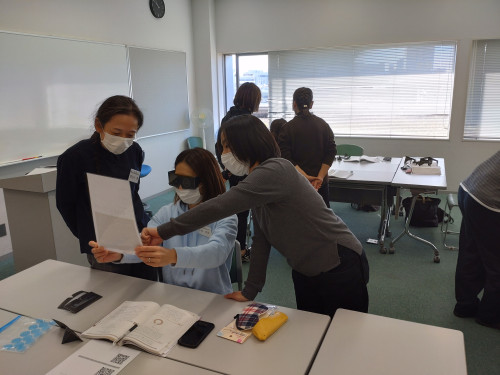

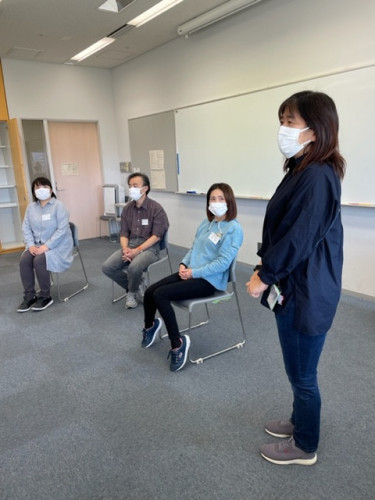

☝オリエンテーションでは一緒に学ぶ仲間達とお互いに自己紹介。

同行援護従業者には、コミュニケーション力も必要なので、あじさいの講習ではグループワークを多く取り入れています。

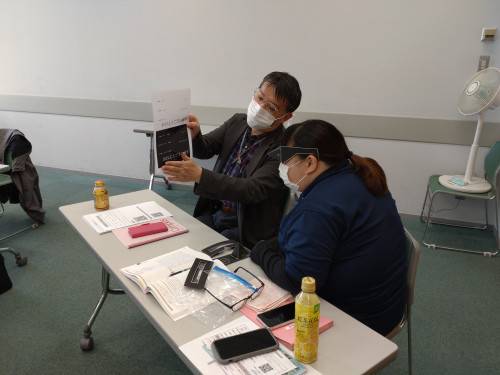

☝これは視野の広さを確かめている様子。晴眼者(視覚に問題がない人)だと、概ね180度前後くらい見えると言われます。

☝視覚障がい者の場合、視野が狭い方(視野狭窄)も多くいらっしゃいます。

まずは「全く見えない」のみならず、「見え難い」方もいるのだ、ということを体験しました。

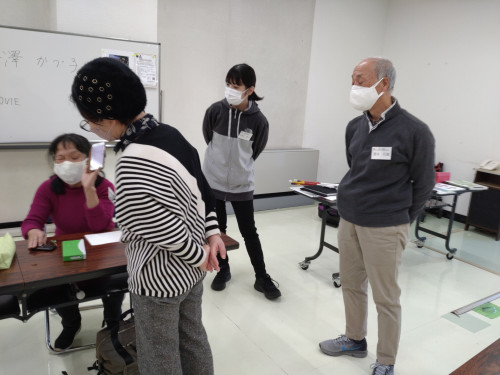

☝グループワークを通して、講習の連帯感を上げていきます。

「楽しく学べた!」が現場においては、「一緒にご利用者様と楽しめた!」になれば何よりです。

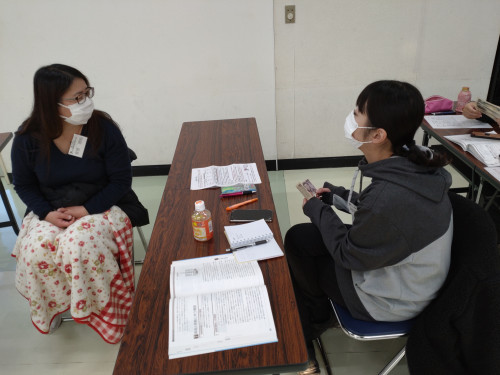

☝これはお互いの「声」の印象を確かめている様子。

なぜなら視覚障がい者は、私達の第一印象を目で確かめるのが難しいため、声で判断するから。

よって「笑顔」(笑声)で挨拶します。

☝体験が多いのもあじさい流の講習。

この後、「視覚障がい者の心理①」で講演して頂く当事者(あじさいのご利用者様)の西澤かづ子様にご協力頂き、支援技術を学ぶ前の受講生と利根川の河川敷を歩いてみました。

☝仲間が見守る中、白杖を使って河川敷を歩く体験も。

車が来ない場所ですが、それでも数歩進むことさえ緊張します。

「白杖を使って単独歩行する」ということを、まさに身をもって体験しました。

☝歩くことに必死で、なかなか話せない受講生達でしたが、西澤様から話しかけてくれ、歩き方のアドバイスもして下さったので、しだいにコミュニケーションも取れました。

実際の現場においては「視覚障がい者の安全と安心を守りながら、楽しく歩く」ことが求められます。

☝初日の最後は西澤かづ子様による講演(カリキュラムは「視覚障がい者の心理①」)。

お一人で暮らしながら、生活を楽しんでいる様子をお話頂きました。

☝アウトラインは点字を読みながら話す西澤様。両手を使ってスラスラ読まれていました。

☝趣味の話では、サウンドテーブルテニス🏓(通称STT)の話も。

(西澤様は全国障害者スポーツ大会のメダリスト!です)

☝スマートフォン📱も使う西澤様。文章読み上げのスピードを聴いて、受講生達はその速さに驚いていました。

ご自宅ではパソコン💻も音声読み上げ機能を使用し、さらにはスマートスピーカーも使われるそうです。

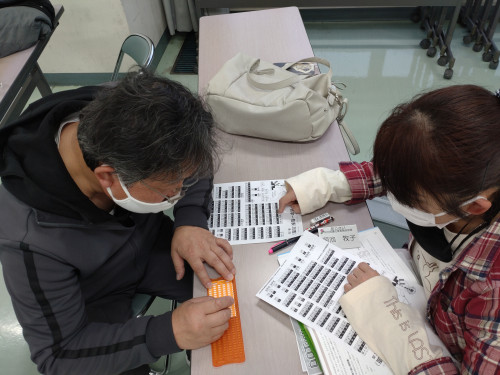

☝講演の中で貨幣の識別の話が出たので体験してみる受講生達。

大きさ(横の長さ)、折った時の形、さらに識別マーク等、人によって違いますが、様々な見分け方があります。

☝西澤様は新札でないと識別マークは解り難いと言っていました。

因みに2024年に発行される予定の新貨幣では、識別マークやホログラムの位置が紙幣毎に変わるようです。

※参考:日本視覚障害者団体連合から出された要望書

☝紙幣の種類やICカードの残高を読み上げる機械を紹介する西澤様に、興味津々の受講生達。

☝これは全く同じ形の調味料の箱を触って、何の種類か確かめている様子。

さすがにアイマスクをした受講生は、視覚情報がないため種類がわかりません…

しかし!西澤様に渡すと、すぐに種類を当てていました。

なぜならそれは・・・

☝箱の蓋の部分に点字シールを貼って区別していたのでした。

晴眼者であれば、視覚情報で区別出来ますが、それを触覚情報(点字)で区別しているのですね。

☝「みずいろクリップ」という液体の注量と色が判るスマートクリップも実演して頂きました。

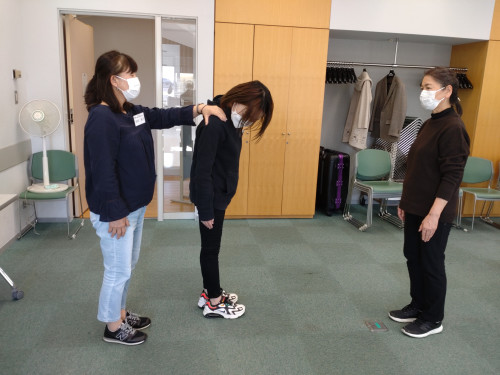

☝これは「視覚障がい者にやってはいけないこと」の実演。後ろから押すのはもっての外!

☝最後に受講生からの質疑応答を行って、講演&一日目の講習が終了。

当事者であり、実際の同行援護のご利用者様でもある西澤様の話を聴いたり、一緒に歩いたりした経験は、現場に出た時に必ず受講生の役に立つことでしょう。

【1月23日(日)・・・一般課程二日目の様子】

☝昨日に引き続き、二日目も澤瀨代表の爽やかな挨拶から講習開始!

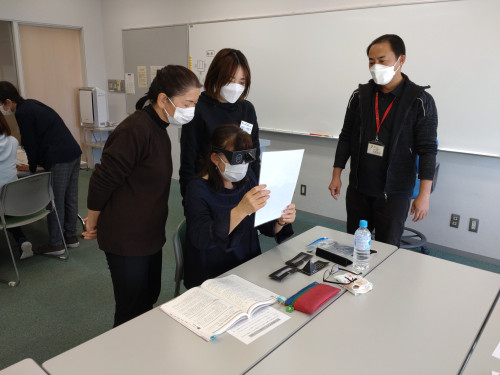

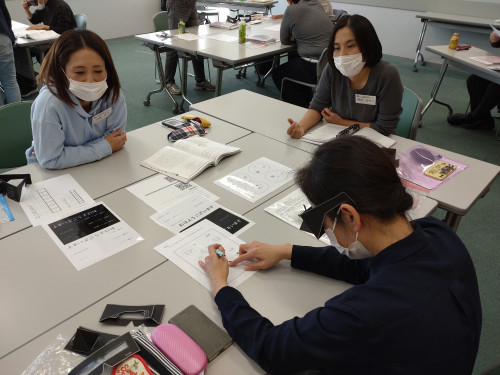

☝昨日とは違ったグループで、まずはお互いのコミュニケーションをはかります。

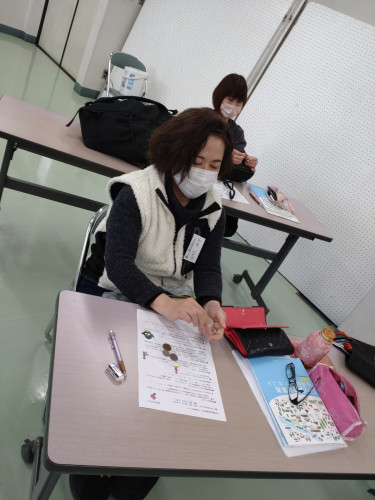

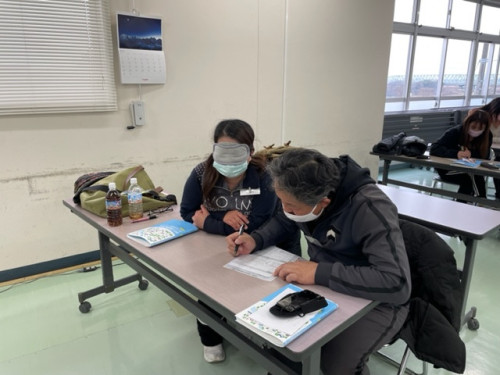

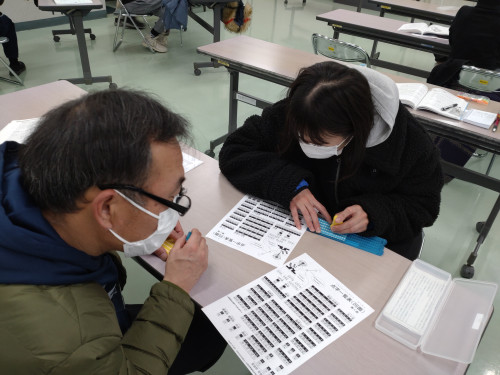

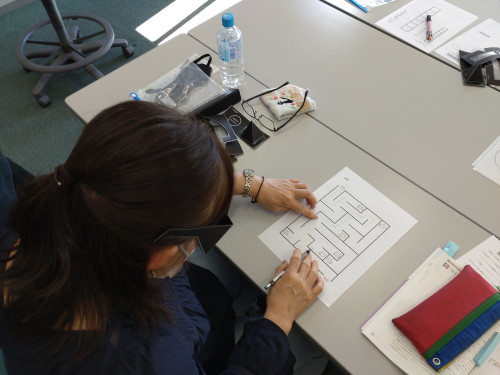

☝場が和んだところで、いきなりの筆記試験!・・・ではなくて、昨日学んだ知識の復習プリントに取り組みました。

視覚障がいの定義、視覚障がい者の数、障害等級、点字ブロック等、どれだけ覚えているかな?

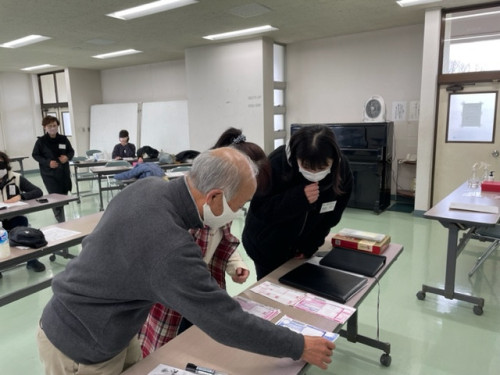

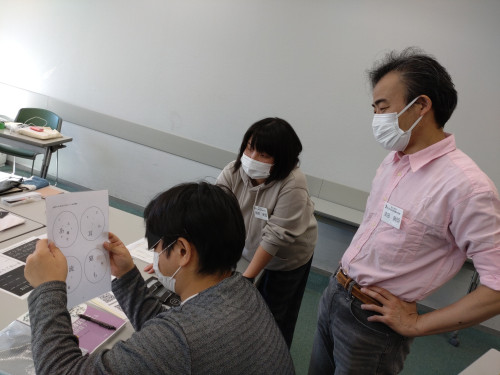

☝グループの皆でプリント答え合わせの図。

☝昨日は紙幣の識別を体験しましたが、今日は硬貨の識別を体験。

お財布に入れる時に、種類毎に硬貨を分けてしまう方もいらっしゃるので、お渡しする時には金種毎に渡す配慮が必要です。

☝情報支援と情報提供のカリキュラムでは、お弁当の写真を使って視覚障がい者役に説明する練習を行いました。

向かい合わせだとガイドとご利用者様で左右や手前と奥が逆になるので大変です。

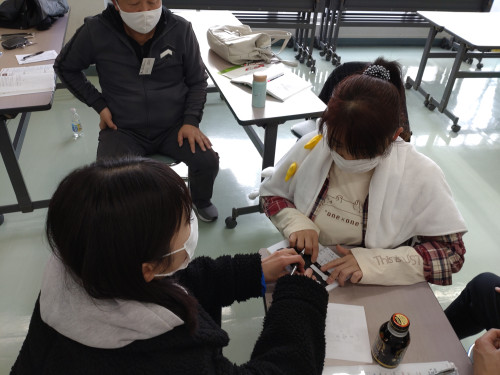

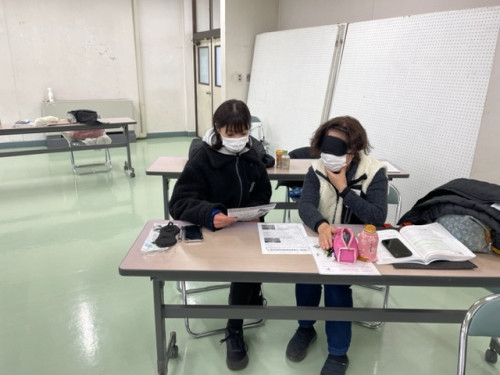

☝午後の「代筆・代読の基礎知識」では、サインガイドを使って自分で名前を書く体験から実施しました。

☝代筆の演習にとどまらず、「視覚障がい者から離れる(戻ってきた)時には声をかける」や「種類が複数ある場合には、それを伝えて選んでいただく」という、支援時に絶対に忘れてはならないルールも組み入れています。

☝代筆の演習は①宅配伝票②公的機関の書類(住民票請求用紙)を使って実施。

落ち着いて間違えないように書くことは勿論、漢字力だって求められます。

わからなければスマホ等を使って調べることも大切。

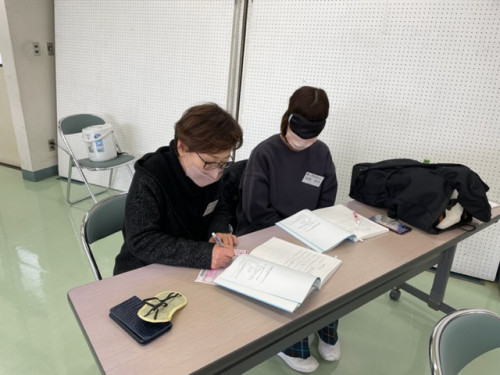

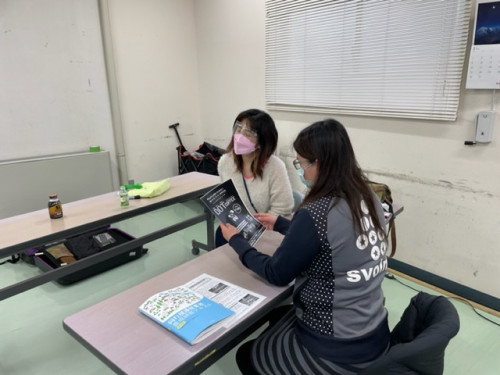

☝代読の演習は①機関誌②商品のチラシ(代筆含む)を使って実施。

「いかに視覚障がい者がイメージ出来る様に読むか」を、交代しながら体験しました。

☝自分の名札に点字で名前を書いてみる体験も行いました。

数多くの体験を通して、「視覚障がい者を取り巻く世界」に興味関心を持つことで、支援にも繋げていきます。

こうして二日間12時間学んだ講義(座学)が終了。

☝一日の最後は実技。まずは昨日学んだ「感じの良い声かけ=笑顔&笑声」から始めます。

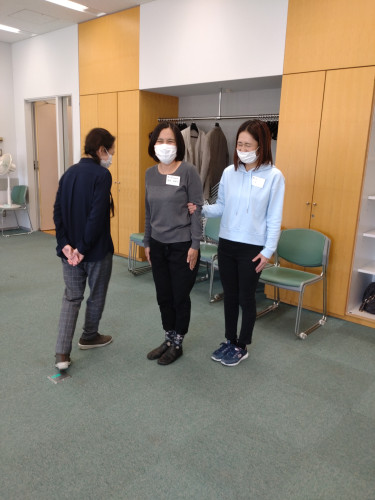

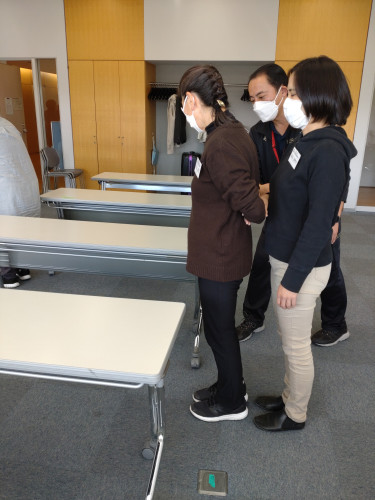

☝その後は基本姿勢の取り方の反復練習。これが全ての基本なのです。

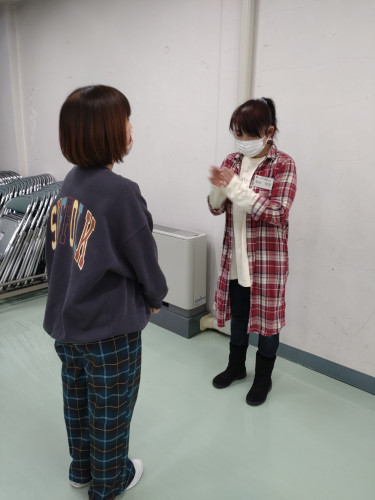

☝ガイド役、視覚障がい者役、観察者役を作って進めるのもあじさい流の講習。

他の受講生の姿を見て、自分がやる時のポイントを学びます。

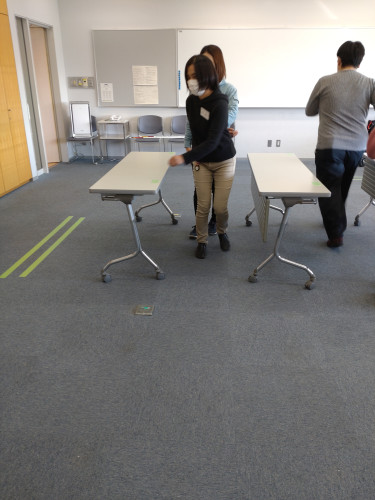

☝最後は「進む・止まる」の練習。決まった(狙った)位置でガイドがきちんと止まることで、視覚障がい者の次の一歩は楽になるのです。

土曜日・日曜日の二日連続でしたので、受講生には大変だったと思いますが、何より皆前向きに学んでいたのが印象的でした。

29日(土)はいよいよ一般課程の最終日です。

取手駅までの往復歩行、駅構内のエスカレーターを使わせて頂いての乗降演習もあるので、今日より大変💦ですが、「修了証を貰う=都道府県を問わず、(同行援護事業所に所属すれば)同行援護が出来るプロになる!」ということなので、皆で頑張りましょう!

令和4年(2022年)5月~同行援護従業者養成研修(取手市)予約受付開始

本日1月24日より、5月に取手市で開講する同行援護従業者養成研修の予約受付を開始致しました。

日程等の詳細は以下のページをご覧下さい。

http://narashino-ajisai.com/free/toride

取手市では2019年から開講しており、同行援護の現場で受講生が活躍しております。

2022年度(4月~)は5月以外に9月と、2023年1月に開講予定です。

定員は15名ですので、ご検討されている方はお早めにお申し込み下さい。

☝澤瀬代表も取手福祉会館でお待ちしております!

グループホーム「イーハトーブ」体験入居のご案内

グループホーム「イーハトーブ」は、まだまだ入居者募集中!です。

玄関では習志野市の公式ゆるキャラ「ナラシド♪」が待っています(撮影用です💦)。

※因みに所在地は習志野市と船橋市の境の船橋市三山なのですが、ふなっしーはいません。運営は習志野市のあじさいなので、良い子のナラシド♪がお手伝いしてくれているのです👍

いきなり入居するのは、ちょっと不安…いらっしゃると思いますので、体験入居を行っております。

詳しくは下記資料をご覧下さい。![]() グループホーム「イーハトーブ」体験入居のご案内.pdf (0.12MB)

グループホーム「イーハトーブ」体験入居のご案内.pdf (0.12MB)

体験入居費用は、一泊2,930円。

お問い合わせはグループホーム「イーハトーブ」まで(担当:志水)お願い致します。

電話 047-489-1355

メール ihatov-gh@narashino-ajisai.com

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、社員一同心より御礼申し上げます。

昨年に引き続き本年も、介護・支援事業部では更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

視覚障がい者の外出時の支援者養成資格である「同行援護従業者養成研修」に関しましては、一年に三回ずつ千葉県と茨城県で実施していく予定です。

コロナ禍で全国的に研修実施事業者および研修の回数が減っていますが、弊社では感染対策を徹底しながら、今までと変わらず通学・対面式で頑張って参ります。

そして昨年10月には、視覚障がい者のグループホーム「イーハトーブ」をオープン致しました。

共同生活のルール内でそれぞれの理想郷を作って生活して欲しいと思っています。 ご興味のある方はイーハトーブにご連絡下さい。

皆様のご健勝とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

株式会社あじさい代表 澤瀨康子

引き続き対面・通学で!同行援護従業者養成研修応用課程(千葉)終了

研修時間が12時間のうち、交通機関乗降演習を含め10時間が実技というのが応用課程。

一般課程を修了した受講生9名が参加して開講しました。

【応用課程一日目】

☝澤瀨代表のご挨拶から、10月23日(土)と24日(日)の二日間にわたる応用課程がスタート!

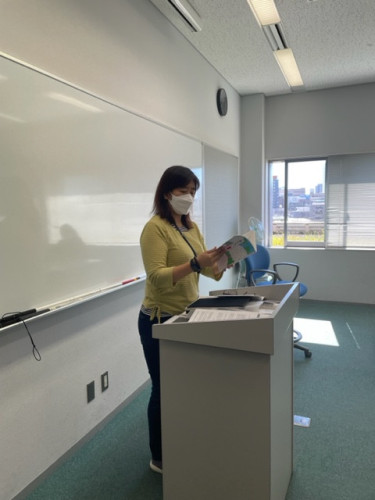

☝応用課程は12時間中、座学は2時間だけ。

「視覚障害者(児)の心理②」「視覚障害者の疾病②」を各一時間ずつ学びます。

各3名ずつ3グループに分かれ、様々な体験を通して理解を深めました。

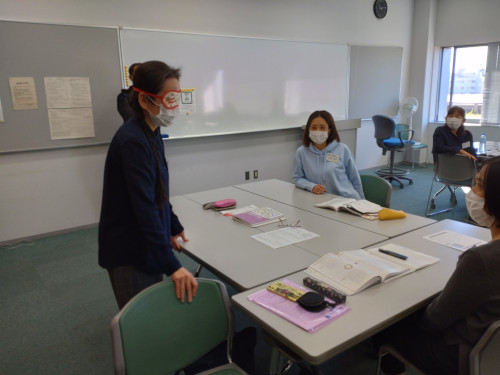

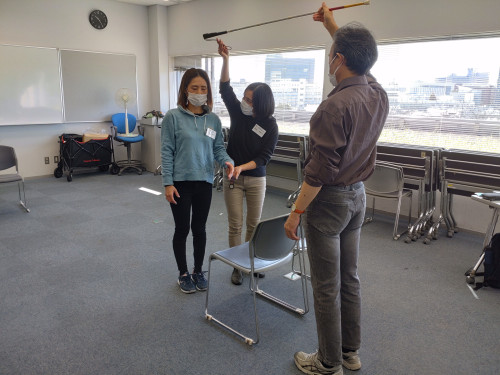

☝これは空間認知の体験の前に「防御姿勢」を学んでいます。

☝仲間が見守る中、教室内を防御姿勢を取って歩く体験。

☝これはアイマスク装着後に「わざと」椅子を動かして、自分の席がわからなくなっている姿です。

「視覚障がい者の物を、勝手に動かさない(動かす場合は必ず声をかけて、場所を伝える)」ことを学びます。

☝白杖を使いながら歩く体験も。色んな物に触れて確認するのが視覚障がい者。

それを実体験しました。

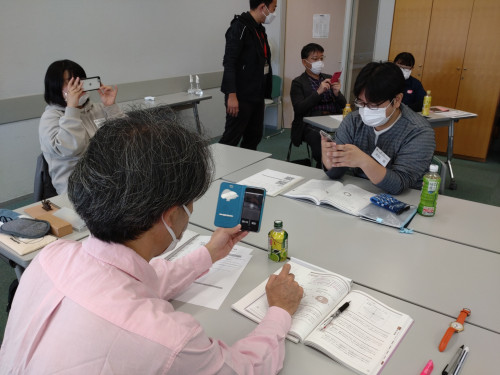

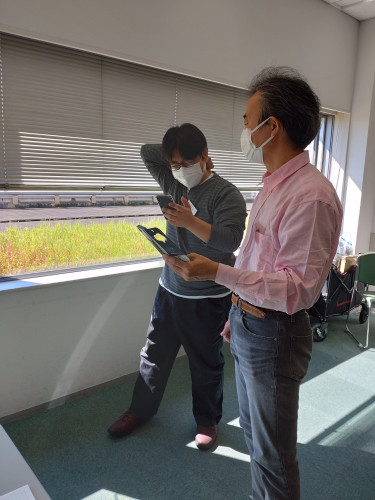

☝講義中にスマホ使用!?

いえいえ、これは「見え方紹介アプリ」を使用して、ロービジョンの方の様々な見え方(羞明、夜盲、視野狭窄、中心暗点)を学んでいます。

☝ロービジョンの方は「ちょっと見える(全盲ではない)」という言い方をしますが、私たち(晴眼者)が考える見え方とは全く違うのだ…ということを実感。

☝後半には「ロービジョン体験キット」を使用して、視野狭窄、白濁、中心暗点の体験を行い、理解を深めていきます。

☝座学の最後には、澤瀬代表が「文集あじさい」の中の「白い杖からのお願い」を朗読。

実体験を通して視覚障がい者の気持ち(心理)や疾病(見え方)等を学んだ午前中なのでした。

☝午後からは実技開始。

三人組を作って、お互いに基本から再確認します。

☝他の受講生の「スマートな姿」をお手本にすることも大切。

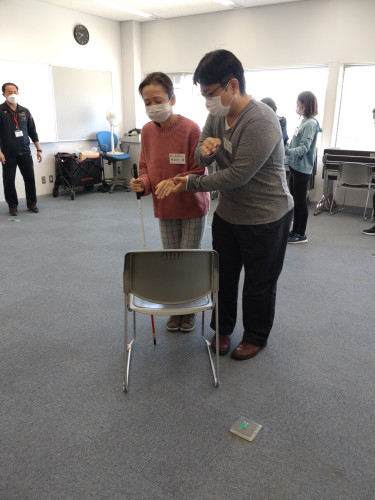

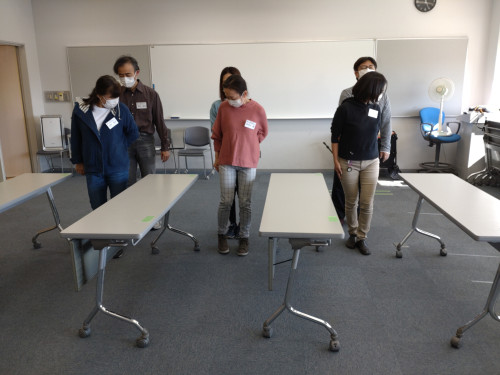

☝椅子への誘導も再確認。

手は下から添える。右手(左手)を触る時は右手(左手)等の基本を思い出します。

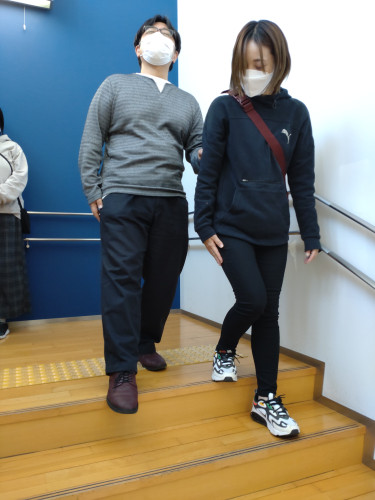

☝実技の中では難易度が高めな階段昇降も復習。

脇を締める、ガイドが一段先、しっかりと相手の足元を見る等がポイント。

☝実技後半は買い物時の情報提供の演習へ。ペアを組んで、近くのスーパーへ移動します。

☝車止めの間をどのように通過するか。常に「幅の見極め」が常に求められます。

☝一般課程を経て、堂々と歩けるようになってきた受講生達。

☝「アコレ弁天一丁目店」様のご協力で、買い物時の情報提供演習を実施。

どんな物が欲しいのかを聞いて、目的の品を探して、その上で値段や賞味期限等をお伝えします。

勿論、コロナ禍では「手指消毒」を視覚障がい者に促すのも、同行援護従業者の大切な役目です!

☝買い物演習後は、近くの千葉公園へ。

☝地図を見て目的地(千葉都市モノレールの千葉公園駅)まで歩くという演習を行いました。

初めての場所に行った時、視覚障がい者は何よりガイド(同行援護従業者)が頼りなのです。

ガイドの不安や戸惑いを気付かせないようにしなければなりません。

☝道がわからなくなったら、立ち止まって今いる場所を把握することも大切。

むやみやたらに動き回ると、ますますわからなくなります。

☝千葉公園駅で役割交代して、会場(千葉市生涯学習センター)へと戻ります。

☝よく周りを見回すことも大切。駅を出たら、こんなにわかりやすい地図が!(笑)

☝ご利用者様とお話しながらも、常に周りに気を配るのが同行援護従業者。

ちょっと落ち着いて周りを見渡せば、ヒント(矢印看板等)は沢山あるのです。

☝かなり苦戦したチームもありますが💦何とか無事に皆会場に戻りました。

これにて初日のカリキュラムが終了!

【応用課程二日目】

☝晴天☀の中、会場入りする澤瀨代表。受講生を激励して最終日スタートです。

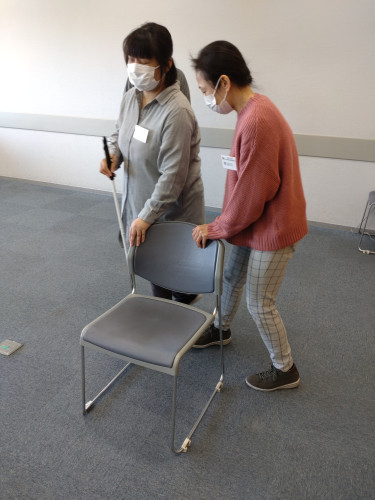

☝午後には交通機関の乗降演習もあるので、椅子への誘導を再確認。

前からだけではなく、様々なシチュエーション(横や後)もふまえて学びます。

☝白杖を手すりに見立てて、触ってもらいながら椅子へ誘導。

これは視覚障がい者が着席時に手すりにぶつからないように、触って確認してもらうことで危険性を減らす配慮です。

☝背の高い視覚障がい者の場合、電車の吊り革も危険因子。

いかに回避してもらうかもガイドの腕の見せ所。

☝人と人の間しか椅子が空いていない場合の誘導方法も学びました。

☝さらに「溝をまたぐ」の復習。

ホームと電車の間の隙間をまたぐ時に、忘れてはならない大切な項目です。

足元への意識や重心移動のタイミングが大切。

☝電車の戸袋(扉の収納部分)に触ってもらう方法や、白杖を使う視覚障がい者への対応方法も学びます。

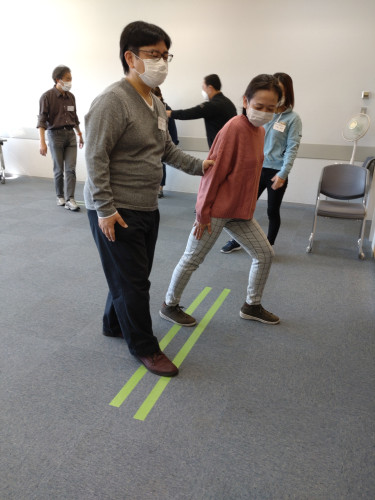

☝午前中の実技最後の項目は「狭路通過」。まずは一般課程で学んだことを思い出しながら練習。

☝狭路通過では、当たり前ですが「絶対にご利用者様をぶつけない!」という意識が大事。

よって本部講師の指導にも熱が入ります。

☝このように、他の受講生のやっている姿を見て、ポイントを頭に入れていきます。

そして実践すれば、段々上手になるはず。

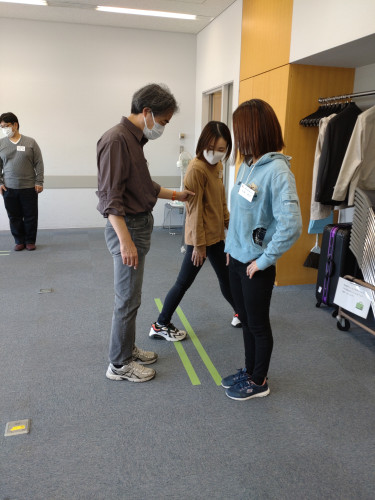

☝目線や身体の向き、そして狭路に入る際の「位置取り」等、ポイントが沢山あるのが狭路通過。

☝最後は自動改札を通過する際、切符を入れる&取るのシミュレーション。

これらの午前中に学んだことをふまえて、午後は実際の駅や電車を使っての「交通機関乗降演習」が待っています。

☝昼食休憩後は、「交通機関乗降演習」のため、JR千葉駅へ向かいます。

☝JR千葉駅の「千葉公園口」の階段を上がって、千葉駅に到着。

外を歩くと上り下りを問わず、階段は本当に沢山あります。

ご利用者様のペースに合わせることが大事。

☝いよいよJR千葉駅~蘇我駅間の電車乗降演習がスタート。

まずは自動券売機へ。目的地を路線図から探し、間違えずに切符を購入します(※実際の現場では「障害者割引」が適用される場合も多いです)。

☝午前中の反復練習をふまえ、自動改札を通過。

☝無事に自動改札を通過した後は下り階段!

受講生達にとっては試練続きですが、現場に出れば日常茶飯事です。

☝いよいよ電車到着。緊張…

しかしながら、いかに緊張(動揺)をご利用者様に見せない(悟られない)かも、同行援護従業者の大切な資質です。

☝蘇我駅に到着!電車を降りる時も、ご利用者様の足元への意識は必要ですが、乗ってくる人やホームとの高さの違いなど、気にすべき項目は沢山あります。

☝蘇我駅で降車後は、ホームを通って改札口へ移動。

☝改札口を出て前半組の演習が終了!午前中学んだことを落ち着いて出来たのか、失敗したのか。

いずれにせよ、これから現場に出た時に、これを生かせれば良いのです。

それが「演習」なのだから。

☝蘇我駅改札外で、前半組の反省会を実施。本部講師の話を真剣に聴く受講生達。

☝役割交替して、後半組スタート!切符を券売機にガイド役が買いに行く間、待っている視覚障がい者役の受講生達。

待って頂く場所は壁際等の、比較的安全な場所を選びます。

☝自動改札通過の極意!

①ご利用者様(視覚障がい者)を自動改札通路中央に「位置取り」する

②切符を「一枚ずつ」(二枚重ねない!)自動改札に入れる

③ご利用者様を絶対ぶつけないように注意しつつ、出てきた切符を取る

④最後まで「ぶつけない」意識を保つ

☝すぐに千葉駅には戻らず、蘇我駅の京葉線ホームで蘇我駅始発の電車を使用して、乗り降りの反復練習を実施。

☝吊り革を意識して、ぶつけないように誘導する練習も、本物の電車でやると臨場感があります。

☝長時間停まっている電車だからこそ何度も出来る練習。

JR東日本千葉支社様と蘇我駅様に感謝です。

☝反復練習終了後は、内房線&外房線ホームへ移動。階段の上り下りも練習が続きます。

☝千葉駅に戻っての反省会(体験した感想)。

やはり応用課程は「交通機関乗降演習」を実際に経験することで、一回り大きくなるのだ…と思います。

シミュレーション“だけ”で終わらせては、絶対にダメ!🙅なカリキュラム。

☝反省会後は、JR千葉駅前のタクシー乗り場に通じる地下通路へ。

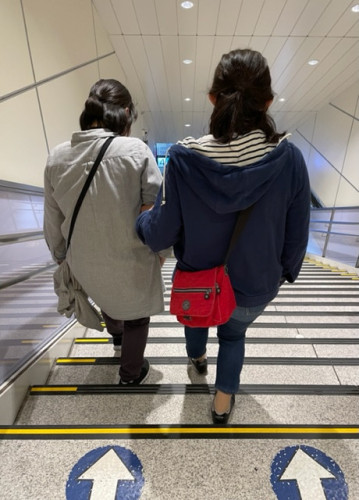

手すりを使ってエスカレーター乗降をする視覚障がい者の対応方法を学びます。

まずは手すりへの手の誘導からシミュレーション。

☝講師の厳しい目👁が光る中、繰り返し練習します。

ポイントを押さえてから、本物のエスカレーターを使ってチャレンジ!

☝やや苦戦していた受講生もいましたが、繰り返し体験することで慣れてきました。

☝エスカレーターを視覚障がい者が降りたら、さっと手を取って基本姿勢に戻ります。

これにてエスカレーター乗降演習終了。さあ!あとは会場に戻るだけ。

☝帰路には幅の広い階段も!

こんな時にどう対処するか~どのように情報提供して、どう(一段ずつor大股で交互に)上るか~を、ご利用者様に聞き、落ち着いて判断しなければなりません。

☝全く疲れを感じさせない澤瀨代表の爽やかな!?笑顔💦

☝紆余曲折あった外歩きを終えて、無事会場に戻ってきました。

これで全てのカリキュラムが終了!

☝待ちに待った修了式。

これから現場に出る受講生達に、澤瀨代表から期待を込めた最後の挨拶。

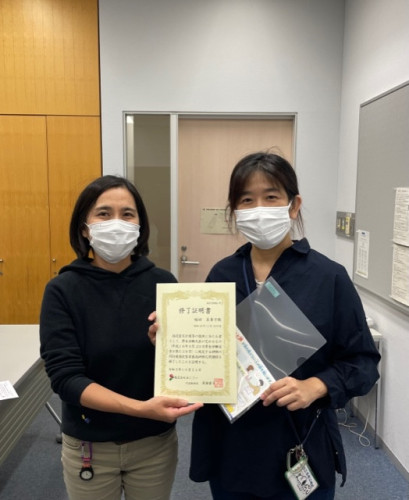

☝受講生代表に修了証を授与。二日間、実に濃厚な時間を過ごしたと思います。

でも、忘れられない経験になったことでしょう。

☝最後は澤瀨代表とポーズ!お疲れ様でした。

二日間で得た失敗も含めた経験を、これから現場で生かしながら、視覚障がい者の外出時支援である「同行援護」に役立てて下さい!

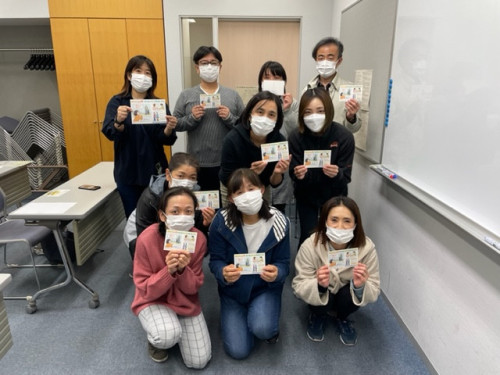

いつもご支援(無償で配布物を提供して)頂いている「点字ブロックステッカー配り隊!貼り隊!」様のポストカードと、「ホーム転落をなくす会」様のシールを持ってポーズ!

視覚障がい者の安全・安心を守る活動をあじさいではこれからも応援していきます。

今日で修了した受講生達にも興味関心を常日頃から持って欲しい!と願って、最後に配らせて頂いています。