インフォメーション

レベルアップ!茨城県取手市での同行援護従業者養成研修応用課程終了

一般課程が終わって一週間。

受講生8名を集めて応用課程が開講しました。

その様子~2日間で12時間~をダイジェストでご紹介します。

【2月5日(土)・・・応用課程一日目の様子】※研修時間5時間

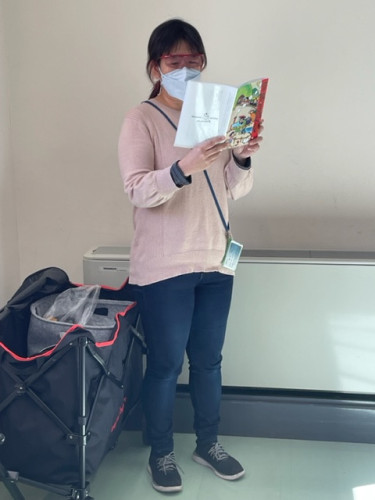

☝茨城県や千葉県から集まった受講生に、澤瀨代表から開講のご挨拶。

☝地元取手市出身で、パラリンピックゴールボール🥅日本代表の山口凌河選手が終日聴講して下さいました。

http://narashino-ajisai.com/info/4390619 聴講の様子のページ

https://www.toyo.ac.jp/social-partnership/olympic-paralympic-games/interview/p05/ 東洋大学のインタビューページ

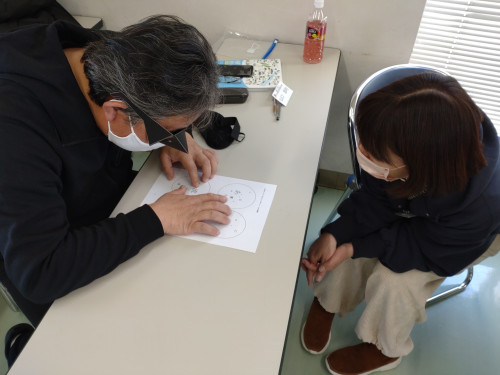

☝午前中は座学~視覚障がい者(児)の心理②と視覚障がい者(児)の疾病②~を各一時間ずつ。

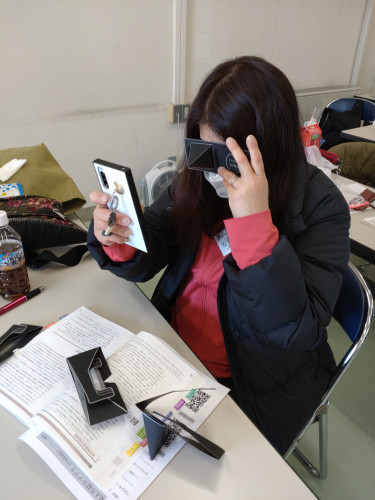

「デジタル教材」(「見え方紹介アプリ」)とアナログ教材(「ロービジョン体験キット」)を駆使しながら、様々な見え方を体験しました。

視覚障がい者って、全く見えない方“だけ”ではなく、見え難い方が多いのです。

☝視野狭窄、白濁、中心暗転など代表的なロービジョンの状態を体験。

TVドラマ「ヤンキー君と白杖ガール」では、主人公の赤座ユキコ(杉咲花さんが演じていました)がロービジョンでしたね。丁寧に描かれた良作でした。

☝「ちょっと見える」=全盲ではないという視覚障がい者も多いです。

しかし、私達が考える見え方とは違うのです。

☝全体像を捉えるのが難しい視野狭窄。

「人間が受ける情報のうち、視覚情報が約8割を占める」と言われます。

だからこそ!ガイドの「情報提供」=見た物をご利用者様に判るように伝えることが大切なお仕事なのです。

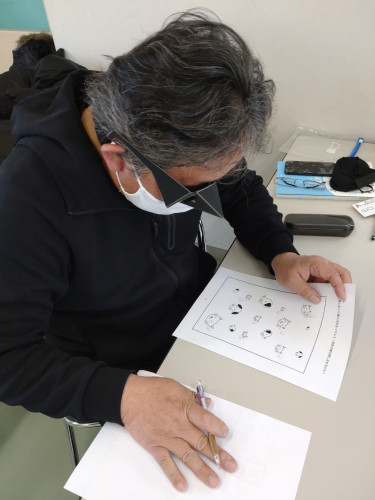

☝猫探し(犬や猫のイラストが描いてある紙から猫が何匹いるか見つけ出す)や迷路も、視野が狭いだけで大変!

普段だと気にすることが少ない「晴眼者(目に問題がない方)は一瞬にして膨大な情報を得ている」ことが理解出来ます。

☝午前中の最後は澤瀨代表による「文集あじさい」の中の「白杖からのお願い」朗読。

視覚障がい者で、澤瀨代表のお母様が書いた文章なのです。感動して涙ぐむ受講生も😢

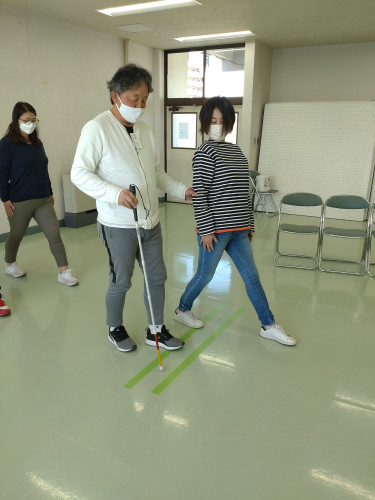

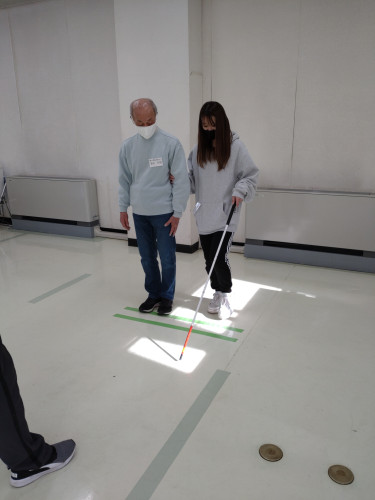

☝そして午後からは実技開始。

「場面別基本技能」の三時間ですが、まずは基本姿勢のおさらいから。全てはここから始まるのだ!

☝椅子への誘導方法や…

☝階段昇降も復習。手の誘導(下からそえる)や、位置取り、足元に対する意識など、思い出していきます。

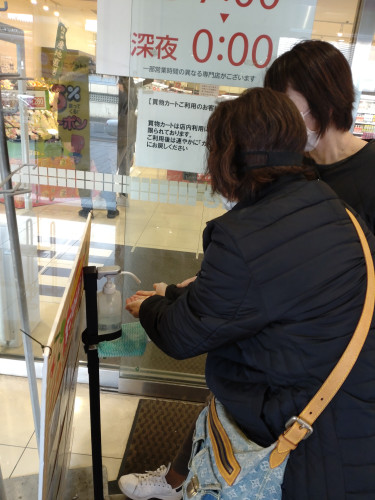

☝午後の後半は西友取手駅前店様のご協力を頂き、買い物時の情報提供の演習へ。

外歩きの演習も含みます。山口選手は本部講師のガイドで同行しました。

☝素直な道を歩かないのが応用課程💦

車🚙が来たら結構嫌な道や・・・

☝車止め&急な下り坂という難所も😨

いかに落ち着いて、状況説明して動けるかというのも、同行援護従業者の必須条件です。

☝紆余曲折ありながらも、取手駅前に到着。東口から西口に抜けて、演習場所のスーパーへ向かいます。

☝店舗前で講師からの諸注意を受けた後、ペアを組んで西友取手駅前店で演習開始!

☝コロナ禍での買い物では、消毒が欠かせません。

消毒液を見つけたら、ガイドが促して手指消毒のサポートをします。

☝初めての店舗だと、ご利用者様が欲しい物がどこにあるかを探す所から。

見つからない時には下手に動き回らずに、店員さんに場所を尋ねるというのも一つの方法です。

どの辺りにあるのか、ご利用者様にお伝えするのも、情報提供です。

値段、賞味期限、産地、付加ポイント等をお伝えするとともに、「触れるものは触ってもらう」ことも大切。

☝帰り道にはいきなり点字ブロックが途切れる残念な場所も😢

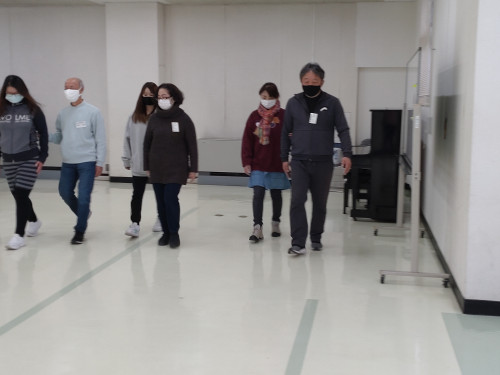

☝大分落ち着いて、会話もしながら歩けるようになってきた受講生達。

後から見ても、格好よく歩けていますね!👍

☝横断歩道では信号🚥を見るのみならず、左右確認&歩車道の段差を意識します。

帰りは澤瀨代表のガイドで歩いた山口選手でした(写真右側)。

☝お茶目なアイマスク(あじさいからの貸出品ですが😀)で歩く受講生も。

ご利用者様とのコミュニケーションが弾むと、お互いに距離~長さ&心~が近く感じられます。

☝無事に会場の取手市立福祉会館に帰着。お疲れ様でした!

☝ペア毎に今日の振り返り(反省会)を実施。それを聴く山口選手(写真右側)。

☝最後は終日聴講して下さった山口選手から受講生に激励の言葉を頂きました。

☝山口選手を囲んで記念撮影📸

これで皆ゴールボール🥅にも興味を持ってくれたかな?

☝澤瀨代表とツーショット。同行援護を利用されており、パラリンピック代表でもある山口選手と触れ合えたことは、受講生の大きな財産になることでしょう!

【2月6日(日)・・・応用課程二日目の様子】※研修時間7時間

☝一般課程も合わせると5日目の取手市立福祉会館入りする澤瀨代表。

やはり新型コロナウイルス感染が気になる研修期間でしたが、受講生も澤瀨代表も元気に最終日を迎えました。

☝3階の会場からは利根川を越える常磐線🚊の鉄橋越しに富士山🗻も見えました。

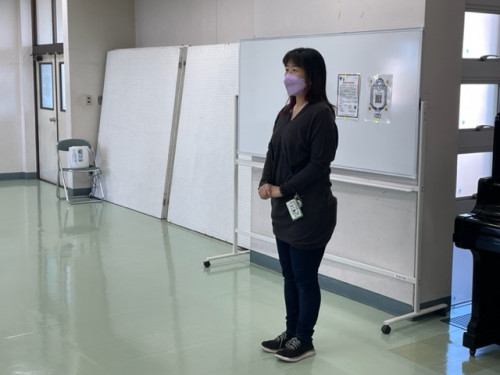

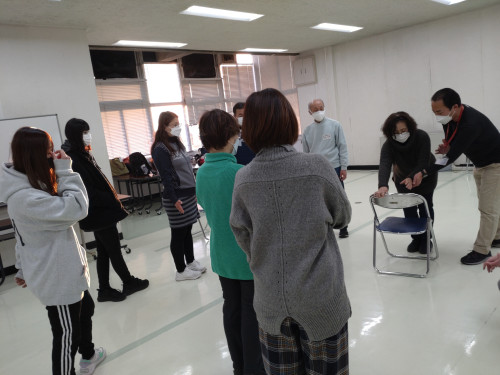

☝澤瀨代表のご挨拶から、応用課程の最終日がスタート。今日は終日実技の日です。

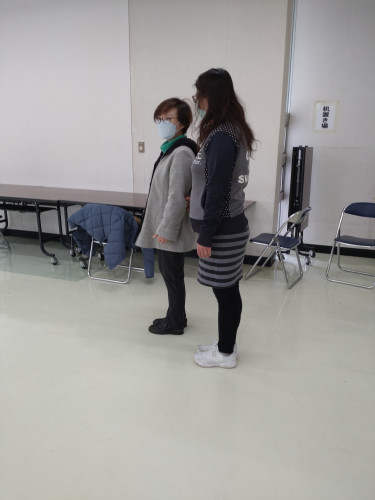

☝ウォーミングアップで基本姿勢の取り方から開始。

皆スムーズ&スマートになってきました。

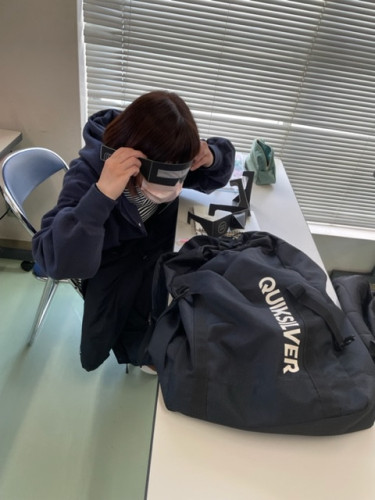

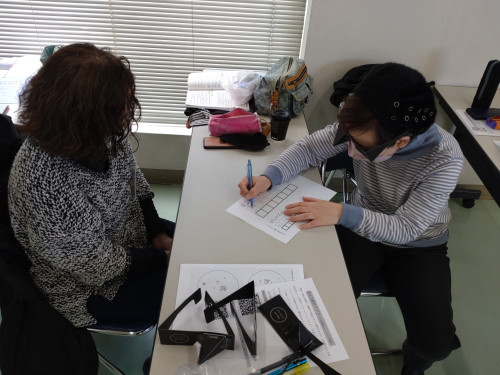

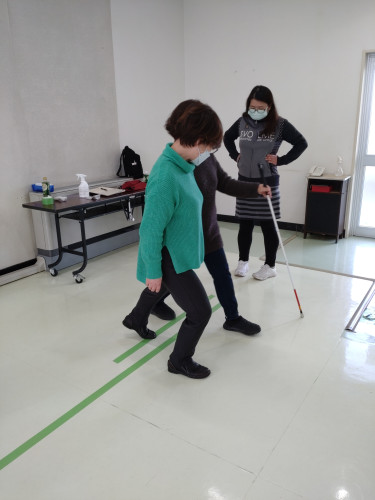

☝午後の「交通機関乗降演習」に向けて、シミュレーション開始。

まずは椅子への誘導から開始し、その後は椅子から立ち上がって歩き出す時の誘導まで行いました。

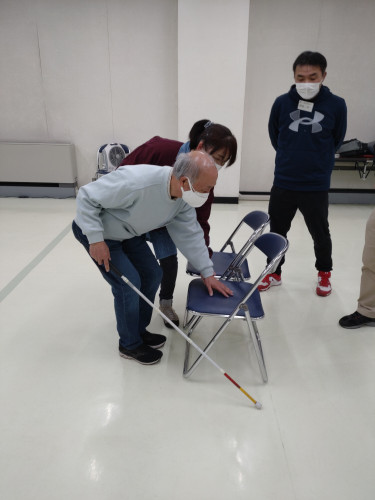

☝白杖を電車内の手すりに見立てて、ぶつからないように座って頂く練習。

「触れるものは触って確認してもらう」を実践します。

☝お次は白杖を電車内の吊り革に見立てて、ぶつからないように座って&立って頂く練習。

☝タクシー🚖のような車に乗り込む時を想定した練習も。

因みに澤瀨代表は「ドア」役です💦

☝椅子への誘導練習後は、「またぐ」の実技へ。

まずは一般課程で習ったことを思い出しながら、止まる位置や重心移動などを意識して練習しました。

☝応用課程だけに+αを。ドア枠(車体=戸袋)に触れて乗る視覚障がい者もいるので、その練習。

触れることで、「電車の位置がわかる」ため、またぐ距離もわかります。

左側の写真は本部講師による「悪い例」の説明です➡触ってもらった後に、ガイドの手が残ったままだと、ご利用者の「動きの制限」をしてしまいます。

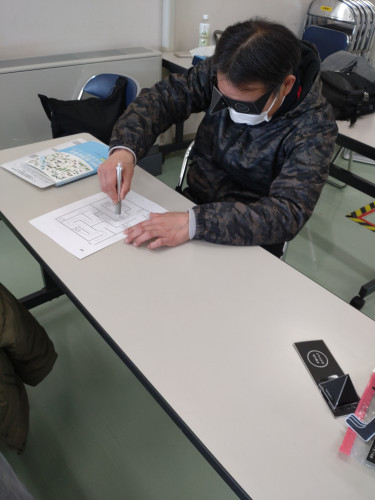

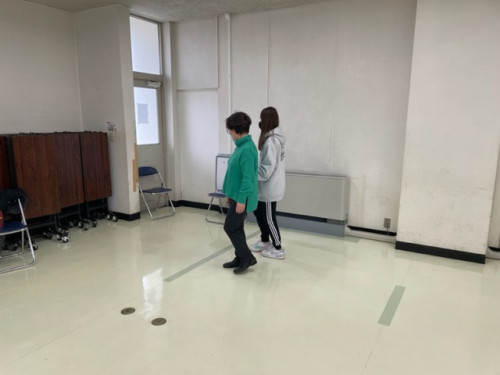

☝午前中の最後は狭路通過の練習。

これをふまえて、自動改札の通過へ続きます。何よりご利用者様をぶつけない!そのための位置取りと目線が大切。

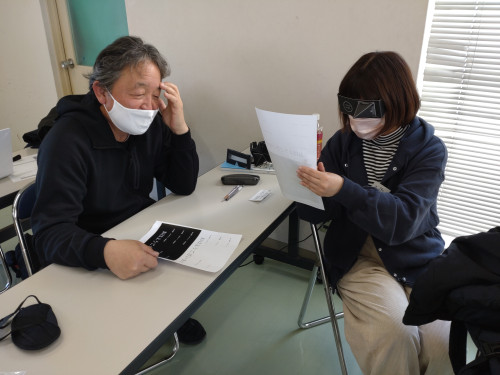

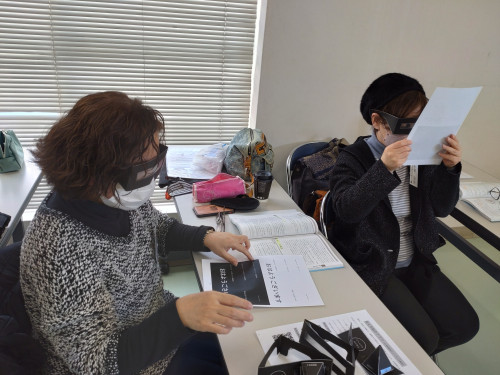

☝それを思い出したところで「切符を自動改札に入れる」「切符を取る」のシミュレーションへ。

慣れないと「切符」🎫というアイテムが加わっただけで、一番大切な要素である「ご利用者様を絶対にぶつけない!」を忘れてしまうのです・・・

☝それでも繰り返し練習することで、「ご利用者様を意識しながらも、切符を入れる(取る)」が出来る様になってきました!😊

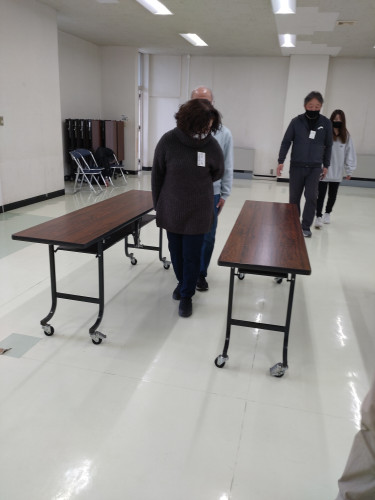

☝昼食休憩後は研修の集大成でもある「交通機関乗降演習」を行うべく取手駅へ。

やはり後ろ姿も緊張気味かな⁉

☝取手駅までは普通に歩いても15分の距離。

それでも実際に現場に出たら、より長い距離を歩くことばかりです。

☝常磐線の高架横を歩いて取手駅西口に到着。改札口は3階にあります💦

そこまでの移動手段に関しては、状況を確認&説明して「ご利用者様の意向を聴いて」選びます。

駅ビル内にあるエスカレーター、デッキへと繋がるエレベーター、さらには階段。

同行援護従業者の情報収集(情報提供)とは、言うなれば「選択肢を与えること=ご利用者様の自立」でもあるのです。

☝工事中で狭くなっていた階段を上ってきたペア。

どんな状況であっても、ガイドが冷静に落ち着いて歩くことで、ご利用者様の安心&安全に繋がります。

☝本部講師を囲んでここまでの外歩きの振り返りと、この後の演習の諸注意。

午前中沢山練習してきたことを発揮する場です!

☝券売機操作もガイドのお仕事。

買い間違い(割引があるにも関わらず、そのまま購入してしまう)で、ご利用者様に不安&不満&不信を抱かせることもあるので、現場ではとくに慎重に行うべきシーンです。

☝切符購入時は、ご利用者様に待って頂くことも。その時には安全な場所(壁際など)を選んで待って頂きます。

☝いよいよ自動改札へ。練習の成果を発揮出来た受講生が多かったです👍

☝その後はホームへと続くエスカレーターを使って、並んで乗る方法の復習。

JR東日本東京支社様、取手駅様のご理解とご協力があり、初めて出来る実地研修です。

☝ホームを移動して、折り返しの上野行き始発電車を利用しての乗り降り反復演習。

乗る時にはガイドのつま先👟が、ホームからちょっとはみ出るくらいまで進むと、またぐ距離も短くなります。

☝乗り降り時も「ご利用者の足元への意識」は欠かせません!

☝長時間停車している電車だからこそ出来る反復練習。

JR東日本東京支社様、取手駅様ご協力ありがとうございました。

☝「ガイドが脇をしめる」ことが一番求められるのが、この電車の乗降時と階段。

基本的実技のポイントの集大成と言えます。

☝反復練習後はいよいよ本番。取手駅から我孫子駅まで移動しました。

☝緊張する受講生達の中で、いつもユーモアを忘れない澤瀨代表の図(笑)

☝無事に我孫子駅に到着。ホーム上でペア毎に反省会を行いました。

☝唐揚げそばで有名な弥生軒の横を通って改札靴へ向かいます。

☝自動改札を出て、前半組の演習が終了。緊張感の中、よく頑張りました!

☝・・・これは?

☝我孫子駅開業125周年記念キャラクターの「アコちゃん」です。

https://www.abikoinfo.jp/character/ 我孫子インフォメーションセンターのキャラクターページ

☝休憩後は後半組の演習開始。ペア間で役割交替して、我孫子駅から取手駅へ戻ります。

ボタンの押し間違いには注意!

☝自動改札を通過。焦っちゃったチームもありましたが💦その失敗は現場に出た時の糧になるでしょう。

☝常磐線勝田行きの電車が入線。いざ本番!

☝立つか座るか決めるのはご利用者様。

ガイドは車内が混んで(空いて)いる状況を伝えるだけです。

視覚障がい者だから座らせないといけない!では、必ずしもアリマセン。

☝取手駅に戻ってからは、手すりを使ってお一人でエスカレーターに乗る方への対応を練習。

まずはコンコースの手すりを使ってシミュレーションを行いました。

☝様々なパターン(並んで乗る、手すりを使って乗る)に対応出来ることも、ガイドの条件の一つ。

「自信がないから、エスカレーターには誘導出来ません(乗れません)」とは言えませんよね。

☝自動改札を出て「交通機関乗降演習」がついに終了。

☝後は会場に戻るのみ。西口から東口に抜けて、駅前ロータリーを通過。

そしてオプションツアーが😀

☝利根川の土手を上って遊歩道へ。なかなか幻想的な風景。

☝しばらく土手を歩くと、会場が見えてきました。ゴールはもうすぐ!

☝車止めだって何のその!

☝門のレールだって、情報提供してゆっくり歩けば大丈夫!

☝一般課程から受講していた方は、実に5日間32時間の研修がこれで終了。

喜びもひとしおです😊

☝外歩きが終わって、高揚感があった受講生達(笑)

受講生達の作るアーチの中をくぐりぬける澤瀨代表なのでした。

こんな感じで、終始とても良い雰囲気で進んだ研修は、アンケートも高評価でした👍(2021年取手開催③参照)

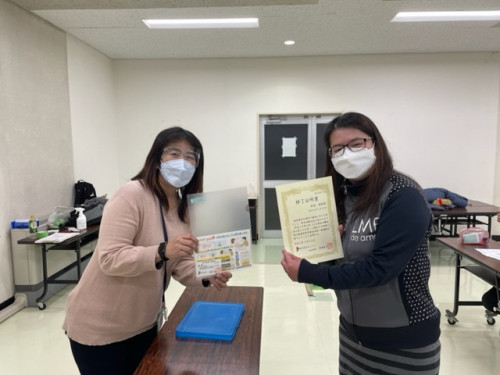

☝修了式の様子。澤瀨代表から8名の受講生へ感謝の言葉と今後の期待を込めてご挨拶。

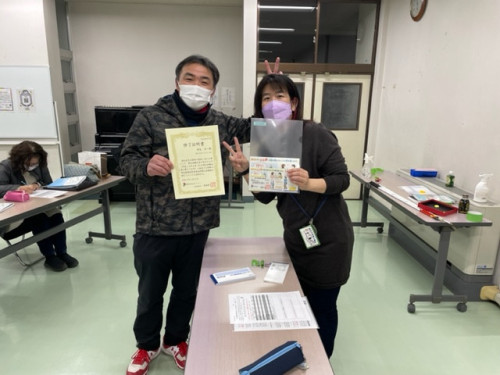

☝受講生代表に応用課程の修了証を授与。

☝受講生代表と並んでポーズ!一般課程に比べて、よりレベルアップ出来たことでしょう。

まだまだ新型コロナウイルスの感染が広がっている中、誰一人体調不良者も出ず、最終日を迎えることができました。

これは何より参加者皆の協力の結果です。

さらには一般課程に負けないくらい皆仲が良くて、あじさいで実施した過去の研修を含めて、一番良い雰囲気だったかもしれません。

現場に出ても、ご利用者様とコミュニケーションを取って、お互いに楽しくガイドが出来ると良いね♩

パラリンピックゴールボール日本代表の山口凌河選手が研修を聴講しました!

2月5日(土)から始まった茨城県取手市での同行援護従業者養成研修応用課程。

研修の詳しい様子は、後日アップしますが、何と地元取手市出身で、パラリンピックゴールボール🥅日本代表の山口凌河選手が終日聴講して下さいました。

https://www.city.toride.ibaraki.jp/movie/miryoku/goalball-yamaguchiryoga.html 取手市公式HPのインタビューページ

https://www.youtube.com/watch?v=NUYNupIFjQM 日本ゴールボール協会公式HPの山口選手メッセージページ

☝講義を聴く山口選手。色々な繋がりから、地元で開講していた研修を聴講することに。

☝外歩き演習時も一緒に来て下さいました。

演習後はこれから同行援護従業者になる受講生に、温かいメッセージを頂きました。

☝最後は全員で記念写真📸を。

☝澤瀨代表とのツーショット。やはりパラリンピック代表選手はカッコイイ!オーラ🔥があります。

受講生とも積極的にコミュニケーションを取って下さり、本当に有意義な時間でした。

山口選手、ご参加ありがとうございました!

同行援護従業者養成研修(千葉会場3月開講)一般課程満席となりました

3月6日(日)に千葉市生涯学習センターで開講する同行援護従業者養成研修ですが、会場定員が新型コロナウイルス感染拡大防止のため、通常定員の50%に制限されております。

そのため、定員15名で募集を行っておりましたが、おかげさまで「満席」となりました。

現在は応用課程のみをご希望の方のご予約を承っております。

なお、応用課程ご受講にあたっては、一般課程修了が必須条件となっております。

http://narashino-ajisai.com/free/chiba (千葉会場詳細ページ)

一般課程受講ご希望者および一般・応用両課程受講ご希望者につきましては「キャンセル待ち」を承ります。

メールの場合はお問合せよりお名前、ご希望の課程、電話番号を記載してお送り下さい。

和気あいあいと!茨城県取手市での同行援護従業者養成研修一般課程終了

巷では相変わらずコロナ禍で、オミクロン株感染が広がり、終わりの見えない状況。

それでもあじさいでは、研修を行わなければ同行援護従業者が増えない=視覚障がい者の外出がさらに困る!と考えて、対面・通学での研修を続けております。

1月29日(土)に行った一般課程最終日ですが、体調不良者も皆無で、受講生11名の全員が参加&修了致しました!🙌

その様子~実技7時間~をダイジェストでご紹介します。

☝澤瀨代表もこの通り能天気💦じゃなくて元気です!(笑)

☝そんな澤瀨代表のご挨拶から最終日の実技がスタート!今日が終われば修了証授与=プロ認定!なのです。

受講生も真剣に聴いています。

☝まずは前回の復習からスタート。

「笑顔&笑声」での挨拶から思い出します。視覚障がい者による我々の第一印象は声なのですね。

☝挨拶の後は基本姿勢へ。身体の向きや手の誘導方法を思い出しました。

☝何だか楽しそう😀

こんな感じで和気あいあいと講習は進みます。

☝肩に手を置くバージョンを三人で確認するの図(笑)

☝お次は前回学んだ「進む」「止まる」。狙った位置できちんと止まることの重要性を講師から真剣に聴いています。

☝背後で怖い講師💦の激が飛ぶ中、まずは一人で歩いて練習します。

☝慣れてきたところで、基本姿勢を保ちながら「進む」「止まる」を繰り返し練習します。

☝ご利用者様の足元への意識も大切!ですが、前も、横も、たまに後も意識するのが同行援護従業者の役目。

因みに「天敵」は「スマホ📱のながら歩き」の人なのです。

☝「進む」「止まる」の後は「曲がる」練習へ。

ご利用者様がガイドの内側にいるのか、外側にいるのかで曲がり方は違いますが、足元への意識は同じです。

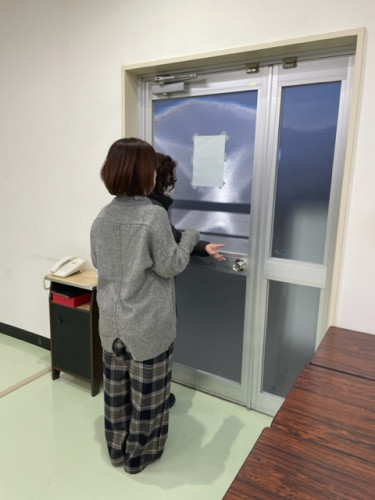

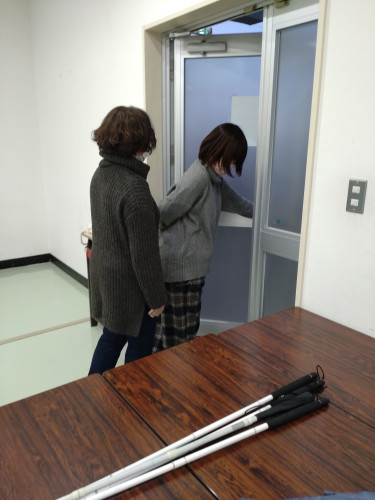

☝少しずつ実戦的な実技へと進みます。これは狭路通過の様子。

「自動改札通過時」等に応用できる実技です。

何よりもご利用者様をぶつけない=そのための目線👁を身につけます。

☝午前中のメインイベントは階段昇降。まずは講師のお手本を観察します。

☝講師の説明後は、一人で歩いてポイントを再確認。

☝上りも下りも何度も練習して、午前中の最大の山場を乗り越えました。姿勢も綺麗になってきました😊

勿論、足元への意識も完璧です。そして楽しい♩食事の時間!と思いきや・・・

☝食事の情報提供の練習が待っていました😞

お互いに交代しながら、お弁当🍱の配置、内容物等の説明を行いました。

「過度な手を出さない」(例・・・割り箸🥢を割って渡す等)ことも大切です。

☝昼食休憩後の午後も覚えることがいっぱい!

まずは「またぐ」の実技から開始。

☝そしていよいよ外歩き演習へ出発。

三人組(ガイド役、ご利用者様役、オブザーバー役)に分かれて、役割交替しながら取手駅へ向かいます。

☝最初はお互いに話す余裕もありません・・・

しかし、何よりもコミュニケーションが大切なのが同行援護なのです。

☝基本姿勢を保ちながら、足元への意識も忘れず、時には狭路通過の体勢を使って等、これまでに学んだ知識と技術をフル回転します。

「中(室内)で出来たことが、外でも落ち着いて出来る」ことこそ、研修の目的なのです。

☝障害物や歩車道の境の段差も、しっかり意識して歩きます👟

☝取手駅の東口に到着。歩車道の段差、横断歩道の左右確認など、ご利用者様の安全&安心のために、ガイドのやることは沢山あります。

さらにはコミュニケーションも。

☝最後の役割交替を東口で行い、西口改札へ。鉄道ガード下の自由通路を通り、駅の反対側に抜けるだけの短いルートですが・・・

☝この階段を上れば取手駅西口。しかし、階段が一部工事中で狭くなっており、受講生には最後の試練です!

☝取手駅到着後は、JR東日本東京支社様とJR取手駅様のご協力で、駅構内のエスカレーターを使わせて頂き、乗り降りの練習を実施。

☝繰り返し練習して、乗り降りのタイミングをつかみます。これもまた「言葉と身体の情報提供の一致」が大切。

☝帰り道はコミュニケーションも取れる様になり、後ろ姿も颯爽としていました。

そうそう、行きには押し忘れた受講生もいた信号🚥の押しボタンも、ちゃんと押していましたよ♩

☝足元への意識もバッチリ!少し余裕をもって歩けるようになってきました👍

☝無事に会場の取手市立福祉会館に帰着。これにて外歩き演習は終了。

お疲れ様でした。

☝休憩を挟んで椅子への誘導方法演習へ。

まずは講師のデモンストレーションをしっかり見て、ポイントを学びます。

☝後は練習あるのみ。様々なパターンを繰り返し練習して身につけました。

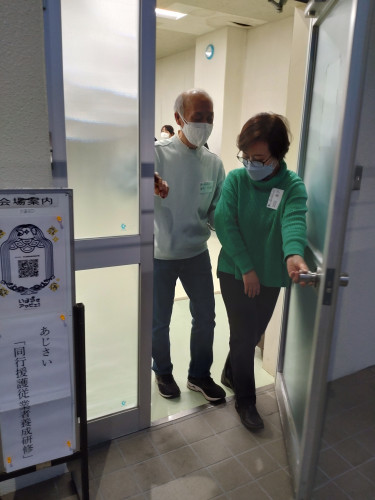

☝ドア通過の演習も。引き戸や押し戸等、その時により状況は様々ですが、やはりぶつけないことが大切。

危ない場所には触れてもらうこともあります(例:ドア枠等)。

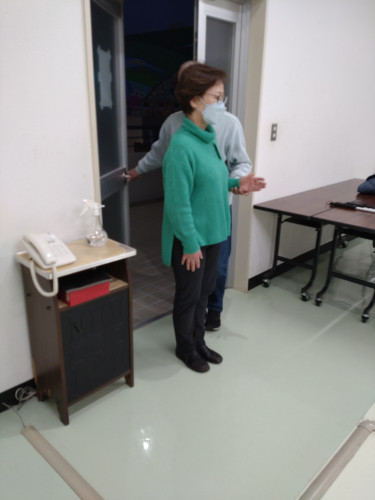

☝開けたら閉める!ということで、ご利用者様から離れずにドアを閉める方法を学びました。

この後、トイレ🚻🚽の説明方法を学んで、一般課程の全カリキュラム(20時間)が終了しました。

☝受講生代表に修了証を授与。これで晴れて11名の同行援護従業者が誕生しました!🙌😊

とても前向きに学ばれる方ばかりで、さらには受講生同士の仲が良く、良い雰囲気で進んだ今回の研修。

現場に出てからも今の気持ちを忘れずに、真摯にご利用者様と向き合って、「安全&安心&楽しく!その日の目的を果たす同行援護」を行って欲しいと、心から願っています。皆ガンバレ!

なお、5月にも同会場(取手市立福祉会館)で研修を開催します。

【2022年5月一般・応用課程】

http://narashino-ajisai.com/free/toride

既に茨城県からの認可もおり受講受付中ですので、ご希望の方はお早めにお申し込み下さい。

千葉市開講3月一般課程、4月応用課程間もなく満席!

千葉市生涯学習センターを会場に行う同行援護従業者養成研修ですが、3月6日(日)に開講する一般課程と4月2日(土)に開講する応用課程、いずれも「間もなく満席」です。

http://narashino-ajisai.com/free/chiba 日程等の詳細はリンクをクリック!

ご検討中の方はお早めにお申し込み下さい。

なお、人数調整のため「一般・応用両課程セット申し込み」「応用課程のみ」の方を優先致します。予めご了承下さい(「一般課程のみ」の方は、お断りする場合がございます)。