インフォメーション

習志野市立第七中学校での「特別支援教育振興推進講話」に協力しました

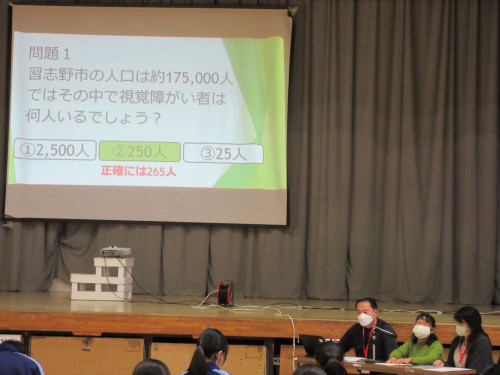

12月13日火曜日に習志野市立第七中学校にて「特別支援教育振興推進講話」が行われました。

地域貢献ということで、弊社ご利用者様である西澤かづ子様、澤瀨康子代表、本部和裕スタッフが講師として参加。

一年生約100名を前に、50分間という限られた時間の中、代表生徒6名による誘導体験も含めて、様々なことをお伝えしてきました。

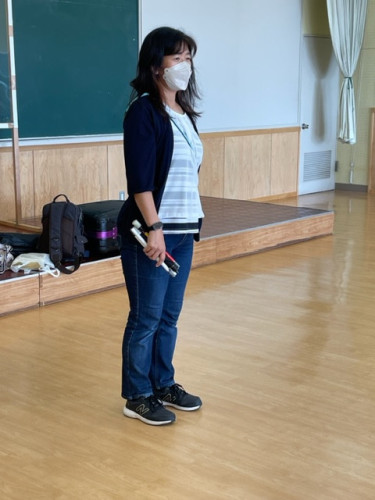

☝「視覚障がいへの理解~共生社会を目指して~」というテーマで、前半は前半は西澤様による講話。

自己紹介、暮らしの工夫、家の中での困り事、公共のサービス、外出する時など、5つのテーマに分けて約20分間お話して頂きました。

合間に挟んだクイズでは、地域の現状を知ってもらう、といった観点から、市内の視覚障がい者人数(人口約175,000人、視覚障がい者数265人)や盲導犬🐶の数(全国848頭、県内26頭、市内0頭)に関する問題を実施。

クイズは声を上げて答えてもらう~視覚障がい者は手を挙げてもわからない!~という工夫を行いましたが、元気に答えてくれました。メモを取る生徒が多かったのが印象的。

☝後半は「視覚障がい者との歩き方~何が良い?悪い?~」というテーマで約20分間体験を実施。

まずは西澤様と本部スタッフで悪い例を見せ、澤瀨代表が生徒に何が悪いか答えてもらう形式で行いました。

【悪い例で実施したこと】

①困っている視覚障がい者に声をかけ、その後「手首を鷲掴み」して誘導する。

②歩いている視覚障がい者の白杖を、いきなり(前に障害物があるので)「危ないよ!」と引っ張る。

③無言で歩きだす。(スマホながら歩きの人が横切ったので)いきなり止まる=情報提供しない。その後、何も言わないで歩きだす。

④視覚障がい者のペースを無視して歩く。脇を緩めたり、持たれている腕をぶらぶらして歩く。

⑤上りか下りかを伝えず「段差があります」と言う。

⑥前方で手を振る澤瀨代表を見て、「あそこに澤瀨さんがいますよ」と言う。

⑦物を落としたので、いきなりしゃがむ。

これらを解説してから、正しい歩き方をデモンストレーション歩行して、代表の生徒に歩いてもらいました。

☝終了後は西澤様と澤瀨代表で記念撮影📸

習志野市にある事業所として、地域の中学生に少しでも視覚障がい者を取り巻く世界について、興味をもってもらえたなら幸いです。

それがいつか「何かお困りですか?」と、お困りの視覚障がい者にお声がけすることに繋がると信じています。

習志野市第七中学校様、習志野市障がい福祉課様、ありがとうございました。

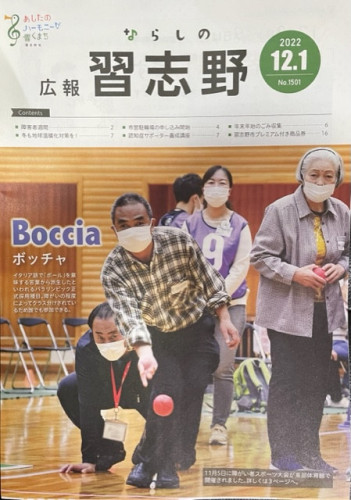

「広報習志野」12月1日号に弊社関係者が掲載されました!

11月5日(土)に習志野市障がい者スポーツ大会が行われたのは既報の通り(リンク先に詳細記事)ですが、何とその時の様子が「広報習志野」の12月1日号に掲載されました。

☝ボッチャの様子。球を投げているのはあじさいご利用者様の足利克浩さん。

何と「巻頭カラー」堂々の表紙です!😃

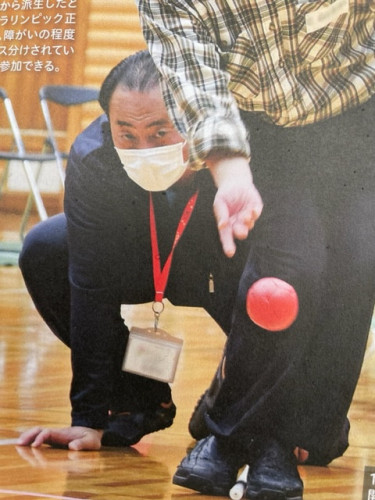

☝そして足元の黒い物体=人間💦が、弊社本部和裕スタッフ。

お仕事中ですので、真剣な眼差し👁ですね!😊

☝そして、ランプ(勾配具)を使って球を投げる(転がす)習志野市視覚障害者協会の澤瀨哲雄会長(写真中央)の右側には、補助をする橋本好恵スタッフの姿も。

☝しばらくの間、習志野市内の各所に飾られて置いてありました!(笑)

これは京成電鉄の実籾駅構内のパンフレットラック。

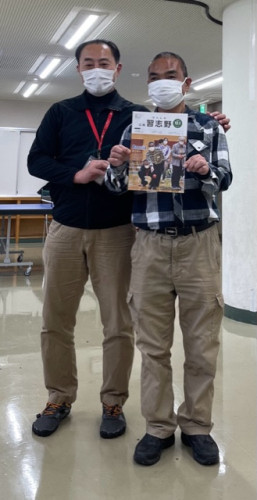

☝後日、表紙の二人で記念撮影📸

こうして活動の様子が紹介されるのは嬉しいし、誇らしいですね。

あじさいにとっても、良い記念になりました!

同行援護従業者養成研修(2023年3月千葉会場)本日より募集開始!

本日より来年(2023年/令和5件)3月に千葉市生涯学習センターで開講する同行援護従業者養成研修(一般・応用両課程)の申込受付を開始致しました。

詳しくは☟のページをご覧下さい。

http://narashino-ajisai.com/free/chiba

あじさいの講習は「現役の同行援護従業者」で、他の福祉スクールでも登壇している講師二名が教えており、「わかりやすい」「楽しい!」というお声を多く頂いております。

http://narashino-ajisai.com/free/questionnaire

年度末の研修は、毎年お申し込みが多いといった傾向がございます。

ご検討されている方はお早めにお申し込み下さい。

初の山武エリア開催!同行援護従業者養成研修一般課程(最終日)の様子

10月2日(日)に開講したあじさい初の山武地域での研修である今回の一般課程。

トータル20時間という一般課程ですが、23日(日)で全カリキュラム終了。

実技尽くしとなった(7時間)最終日の様子をご紹介します。

☝会場は前回に引き続き「成東中央公民館」です。

☝通勤中に車にぶつけられて曲がってしまった視覚障がい者の白杖を持ちながら、朝の挨拶を行う澤瀨代表。

☝澤瀨代表と本部講師の挨拶&諸注意を聴く受講生達。

ついに最終日実技デーが始まりました!

☝二週間空いたので、まずは挨拶から基本姿勢への流れを復習。

☝基本姿勢を思い出した後は、「進む」「止まる」の練習へ。

狙った位置できちんと止まれるよう繰り返します。

☝最年少の中学生コンビ。二人とも飲み込みが早くて感心。

☝会場が公民館の講堂なので、実技スペースに余裕が有り過ぎるくらいでした。

受講生皆並んでも大丈夫!

☝「進む」「止まる」の次は「曲がる」へ。

ガイドが(ご利用者様の)外側にいる時には大きめに、内側にいる時は小さめに曲がるのがポイント。

勿論、脇をしめるとともに足元もしっかり見ます。

☝「わざと」脇を開けて(しめないで)歩くことで、どうなるかお互いに体験。

利用者役の時にされて怖かったことや、嫌だったことを、現場でご利用者様にしない!よう、身をもって体験することも、研修目的の一つなのです。

☝「曲がる」の次は「狭路通過」の実技へ。

まずはガイドと利用者役がきちんと重なって一列で立つことを意識します。

☝慣れてきたところで、机の間を通ってみます。

基本姿勢は「二人幅」ですが、狭路通過の際は「一人幅」を保って通ることが大切。

☝加えて「絶対にご利用者様をぶつけない!」という意識が求められます。

そのために必要なのは、何よりも危ない所を見る目線👁なのです。

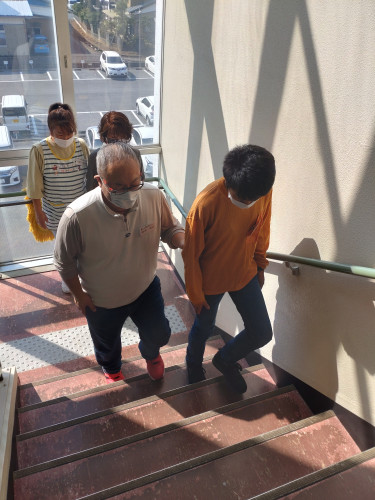

☝「狭路通過」の次は、実技での難易度が一番高い「階段」へ。

ん?一人で上ってる⁉

そうなのです!あじさいでは一人歩き(=ガイド歩き)をまず行って、ポイントを確かめることから始めます。

☝階段ではガイドが際で(ギリギリで)止まります。そうすることで、ご利用者様は次の一歩が階段に届きやすくなるのです。

☝つかまれている腕の脇をしっかりとしめて、ご利用者様のペースに合わせて上がることが大切。

☝いよいよ上り階段の練習開始!

ガイド役がご利用者様より常に一段先を行くとともに、しっかりと足元を見て進みます。

☝難易度の高い階段の実技でしたが、比較的皆スムーズにマスター出来ました👍

そして上りさえ出来れば、下りもポイントは何ら変わらないので、習得も早いのです。

☝階段の実技が終わって、いよいよお昼ご飯🥢かと思いきや、ペアになって食事支援(食事時の情報提供)の演習へ。

「視覚に障がいがあるから出来ないだろう」というような思い込みは、相手に嫌がられます。

まずは見守って、言葉での情報提供をする。

それでも難しそうならば、声をかけてから相手の求めに応じてお手伝いする。

おにぎり🍙の包装だって、一人で開けられる方は沢山います。

☝袋からお弁当🍱を出すのも、包装を開けるのも、割り箸🥢を割るのも、当たり前ですが基本的に一人で出来るのです!

あくまで「自立支援」なのだということを忘れず、「介護」とは似て非なるものなのだ、ということを再認識します。

☝あとはガイド(同行援護従業者)の説明で、ご利用者様が「どこに何が入っているか」を想像できるか。

お互いに体験して午前中の実技が終了。

(アイマスクを着けて食事するということは、あじさいの講習では無意味だと思っているので行いません)

☝お昼休憩明けの午後の実技は「またぐ」から。

これも他の実技と同様に、ご利用者様の足元への意識が求められます。

加えて重心移動やガイドのまたぐタイミング等、意外と難易度が高い実技なのです。

☝いよいよ外での演習へ。まずはJR成東駅から総武本線に乗り、二駅目のJR八街駅へ。

JR東日本千葉支社様に使用許可を頂いた、八街駅ホーム~改札階を結ぶエスカレーターを使って演習を行いました。

声掛けのタイミングがポイントとなりますが、「上下階の移動にエスカレーターを選ぶ視覚障がい者は、エスカレーターを怖がらない方が多い(上手に乗り降りできる)」こともまた事実。

ガイドが焦らない&臆さないことが一番です。

☝エスカレーター演習を終えて、いよいよ待望の⁉外歩き演習へ。

ん?背後に見えるのは?

☝落花生(ピーナッツ)🥜のモニュメント💦

ここ八街市は、日本一の落花生の産地なのです!(右は八街市のキャラクター「ピーちゃん ナッちゃん」です)

☝良い天気の中、JR八街駅から市役所方面へ向かいます。

外歩き演習はガイド役とご利用者役を二回ずつ体験しました。

☝横断歩道🚥では左右確認+足元確認+声かけと、やることがいっぱい!

☝グレーチング(網目状の排水溝)を越えて、市役所敷地に入った所で役割交替。

☝お次は市役所から国道409号にある踏切手前まで向かいます。

☝なかなか狭い上にグレーチング迄ある歩道。

ガイドの腕の見せ所です。

☝整列!ではなくて、ただの信号待ち🚥の図💦

☝市役所の向かい側の道を進みます。

☝国道409号沿いは、歩道も広くて比較的歩き易い道です。

☝車止めのポール間を通る時は、幅の見極めが必要。

これは十分並んで通れますね!

☝役割交代時には必ずガイド役の良い(悪い)点を視覚障がい者役からフィードバックします。

そしてお次は総武本線の踏切を越えて「けやきの森公園」へ。

☝繰り返すことで皆堂々と歩けるようになってきました👍

実際にガイドの緊張感は、ご利用者様にも手に取るように伝わるので、変に緊張しすぎないことも大切なのです。

☝いざ踏切へ!

思っていたより車🚙も通らず、警報機も鳴らずあっさり通過出来ました💦

☝程なく「けやきの森公園」に到着。お疲れ様でした。

余裕のVサインかな⁉(笑)

☝最後は公園からJR八街駅まで。講演を出れば真っすぐ一本道です。

しかし・・・

☝縁石のある歩道で、二人並んで歩けない!

そんな時にも慌てず騒がず動じず、落ち着いた対応を求められるのがガイドのお仕事。

☝車🚙の通行量や周囲(足元)の状況を考慮して、一時的に車道を歩くことも。

まさに臨機応変という言葉の通りです。

☝階段を使う方、エスカレーターを使う方と分かれましたが、大切なのは「ご利用者様の意向を聴く」ということ。

ガイドが主体ではなく、ご利用者様が主体なのだということを現場でも忘れないで欲しいです。

JR八街駅に戻ったところで外歩き演習終了。

☝外演習を終えて会場に戻ってからも、まだまだ実技は続きます。

まず最初は「椅子への誘導」。座面の(一片の)正面に視覚障がい者を誘導するのがポイントの一つ。

☝基本的には背もたれ➡座面の順に触れて頂くことで、椅子の向きが判るため、座ることが出来ます。

ここでも手の誘導は「下から添える」です(鷲掴みNG!🙅)。

☝他の受講生のやっている姿を見て学ぶことも大切。

時にはそこでお互いに指摘することで、理解がより深まります。

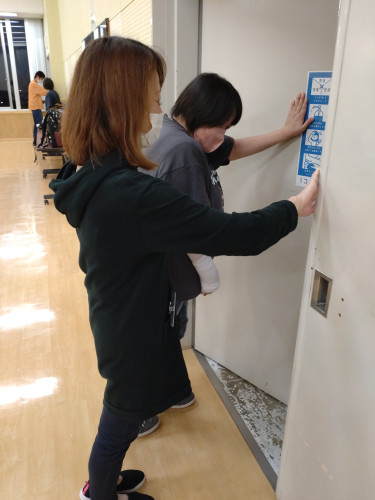

☝これは「ドア通過」の実技。

触れる所を視覚障がい者に触れてもらうことで、安全に通過することが出来ます。

そしてドアを閉める時にも、相手から離れず行うことで安心感を与えます。

☝実技の最後は「トイレへの誘導と説明」🚽を。

これは並んだ椅子を男性用小便器に見立てて行っている所です。

(便器やペーパーや流すボタン等の位置説明も勿論ですが、実はガイドがどこで待つかも大切)

☝14名の修了生を前に、笑顔で語る澤瀨代表。

☝修了生代表に一般課程修了証を授与。

そして!これで通算修了者数が500人目(一般課程のみの人数です)を達成しました🙌※記事参照

上は60代から下は10代まで、実に幅広い年齢層が集まった今回の講習。

皆和気あいあいと楽しそうに取り組んでいたのが印象的でした。

そして受講生14名中何と7名も!応用課程に申し込んでくれました。

興味を持ってくれたことが何より嬉しい😊

お住まいの地域で、学びを活かして視覚障がい者支援を行って欲しいです。

今後も引き続きあじさいでは同行援護従業者養成研修を行っていきます。

また、出張研修も行っております☟ので(諸条件有)、ご興味ある事業所様はご連絡下さい。

http://narashino-ajisai.com/free/doukou-s

皆で一緒に楽しむ!習志野市障がい者スポーツ大会(ボッチャ)の様子

コロナ禍で様々な行事が中止になっていたここ数年。

あじさいのある習志野市でも、引き続き「福祉ふれあいまつり」は中止でしたが、「障がい者スポーツ大会」が実に2年ぶりに開催!🙌

習志野市視覚障害者福祉協会の会員様(あじさいのご利用者様含む)と、あじさいスタッフも参加しました。

その様子をご紹介。

【11月5日(土)習志野市東部体育館】

☝開会式に臨む習志野市視覚障害者福祉協会の会員様とあじさいスタッフ。

そして、今回も皆でボッチャにチャレンジ!

☝ボッチャとは?

ヨーロッパで生まれたボッチャは、重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。

https://japan-boccia.com/about

☝開始前に皆で記念撮影!📸

☝もう一枚記念撮影!📸

さて、先の一枚との違いは何でしょうか?年甲斐もなく古典的ないたずらをしている👹スタッフが約二名💦

☝開始前にはしっかり準備運動。ラジオ体操をして身体をほぐします。

☝試合開始前には、習志野市障がい福祉課や習志野市スポーツ振興協会の方からルール説明と実演が。

とりあえずルールを把握し、あとは体験しながら覚えていきます。

☝御年90代のAさんは、習志野市視覚障害者福祉協会の活動の一つであるサウンドテーブルテニス🏓にも積極的に参加されている方。

今日も元気にボッチャに取り組んでいました。

☝Iさんはボールを転がす方向が見えないため、長めの棒を置いて(ガイドのNさんが設置)、方向を指し示してから棒に沿わせて転がしていました。

誰もが楽しめる工夫ですね!(^^♪

☝参加者に欠員が出たので、急遽習志野市障がい福祉課のO課長も参加。

喜怒哀楽を出しながら⁉共に楽しんでいました😊

☝ここでも楽しんでいる方が一人。

他でもないあじさい澤瀨代表です。いつでも能天気!お調子者!楽しそう😀

そんな娘に呆れて・・・いや、気付いていない習志野市視覚障害者福祉協会会長の澤瀨哲雄氏💦

☝最初は力加減がわからず、ジャックボール(目標球)を通り過ぎたり、手前過ぎたりしていましたが、慣れてくると良い感じに。

コート別(全4コート)各3チームの総当たり勝ち抜き方式でしたが、勝負事だからか次第に白熱してきました。

☝果たして勝負の行方は⁉固唾を呑んで判定を待ちます。

☝盗撮に勤しむ・・・ではなく、写真撮影📸に大活躍のTガイド。

☝習志野市視覚障害者福祉協会の参加者の中では最年少の足利克浩さんも、足元の棒をガイドに調整してもらいながら投げます。

☝ガイドは文字通り(服装通り⁉)黒子に徹します。

さながらゴルフのキャディー⛳みたい。

☝足利さんの試合間のオフショット。

☝試合開始前にはジャンケンをして順番決め✋✊

☝澤瀨会長の様に投げるのが難しい方でも、配慮されているのがボッチャの良い所。

「ランプ」(勾配具)を使い、転がすことで一緒に参加出来るのです。

☝澤瀨会長の渾身の一球の行方やいかに!?

☝会心の一撃!ならぬ一球だったことが、後ろにいるHガイドの姿から判りますね⁉

(お前は野球の審判かよっ!ってツッコミはナシで💦)

☝白熱の好勝負が続きました。判定が出るまでドキドキです。

☝どちらの球がジャックボールに近いのか微妙な時は、メジャーを使って測定。

後の方で神頼みしている方もいますね。気持ちは良く解ります😌

☝Hガイドもランプ調整に奮闘中!

☝さあどうだ⁉

☝澤瀨会長のチームは決勝トーナメント進出🏆

準決勝は勝ちましたが、惜しくも決勝で敗れて準優勝でした🎖

☝表彰式の様子。結果もさることながら、皆で楽しんで出来たことが何よりです。

視覚障がい者だけではなく、聴覚、知的、肢体不自由等の参加者が共に汗を流し、一喜一憂したボッチャ。

そして運営スタッフやガイドも皆楽しめた素晴らしい大会でした。