インフォメーション

春を満喫!佐倉チューリップフェスタ2024に同行しました!

最近、暖かい日が増えてきましたね🎵

新生活を始める方も多い春。お出かけするには絶好の季節です。

桜🌸こそ終わってしまいましたが、習志野市視覚障害者福祉協会の皆様と、ガイド(同行援護従業者)のあじさいスタッフが向かったのは・・・

☝ん?京成桜🌸?

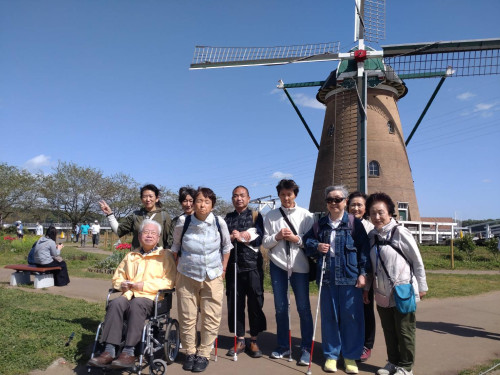

☝そう、京成桜🌸ならぬ京成佐倉!総勢10名(会員6名+あじさいスタッフ4名)で“さくら”=佐倉にやってきましたが、お目当ては別🌷

※因みに京成桜(佐倉)駅の写真は2022年撮影

☝桜に染まった後の佐倉の名物。

そう、お目当ては「佐倉市市制施行70周年記念事業 佐倉チューリップフェスタ2024」です!🌷

明後日で終わってしまう💦イベントなので、ギリギリの訪問😅

☝色とりどりの見事なチューリップ畑🌷

何と100種、70万本!もあるそうです😲

☝花より団子、チューリップ🌷より食事!

何よりもまず各々腹ごしらえ🤤ハングリー3人衆の図(お弁当🍱待ちです)。

☝会場で売っていた「マルシェかしま」さんのお弁当🍱は、こんな可愛らしい蝶々🦋柄でした。

☝お腹が満たされると元気になるはず。食事をしてから散策開始!

☝チューリップ🌷を撮影する会員のIさん。その奥には名物のオランダ風車「リーフデ」も見えます(切れていますが💧)。

☝父娘(澤瀨哲雄会長と、あじさい澤瀨康子代表)のツーショット📸

ちょっと風が強かったですが、屋外は気持ち良いですね!

こちらの写真はオランダ風車「リーフデ」もバッチリ写っています👍

☝風車とチューリップ🌷とパチリ📸

☝会員のWさんはチューリップ🌷を試食中・・・ではなく、触って愛でていました。が!

☝空腹には勝てず⁉じゃがバター🥔を食べていました🤤

☝記念撮影集。春と花🌷と食⁉を満喫した一日となりました。

習志野市から電車🚃や車🚙で30分もかからない佐倉市にある「佐倉ふるさと広場」ですが、最寄り駅から距離があるため、なかなか来る機会がなく、初めて訪れたという会員さんも。

一人では来ない(来れない)場所も、「皆で一緒に行って楽しむ!」という目的があればこそ、足を延ばしてみたくなるのかもしれません。

それが視覚障害者福祉協会の良い所。

今年も色んな所に行って、楽しい思い出作りが出来ると良いですね🎵

そんなお手伝い(ガイド=同行援護)をあじさいスタッフはこれからもしていきます!

同行援護従業者養成研修「学則」を2024年度版に更新しました

同行援護従業者養成研修を受講される前に、必ずご確認頂いている「学則」ですが、4月1日付で今年度版に更新致しました。

詳しくは下記リンクよりご確認下さい。

http://narashino-ajisai.com/free/school-regulations

さほど大きな変更点はございませんが、事業の目的に(同行援護従業者として)「プロフェッショナル」としての意識を持ち、という一文を追加。

また、受講の取消し(退学)に受講中の携帯(スマートフォン)📱の無断使用等についてを追加しております。

いずれも「当たり前のこと」ですが、あらためてご確認の上、お申込み頂きますようお願い申し上げます。

スキルアップもあじさいへ!同行援護フォローアップ研修の様子(雨ニモマケズ編)

澤瀨代表と本部講師の二人しかいないあじさい研修事業部💦ですが、二人とも研修講師として他社でも登壇(アルバイト⁉)😨を行って研鑽しています。

そのご縁もあって、事業所様にお声がけ頂き、同行援護事業所様から現任者のフォローアップ研修の依頼も少しずつ増えてきました。

弊社のある習志野市から、電車で二時間超!かかる埼玉県視覚障害者福祉協会様の同行援護事業所「彩」のフォローアップ研修は今月二回目。

台風🌀級の強風が吹き荒れた😢前回とは違って、今回はなかなかの雨☔の中で、皆頑張りましたよ。

【3月27日(火)の様子】

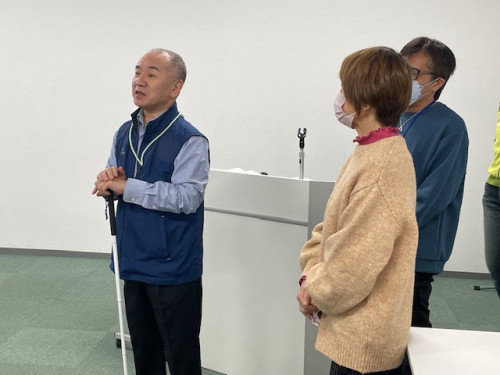

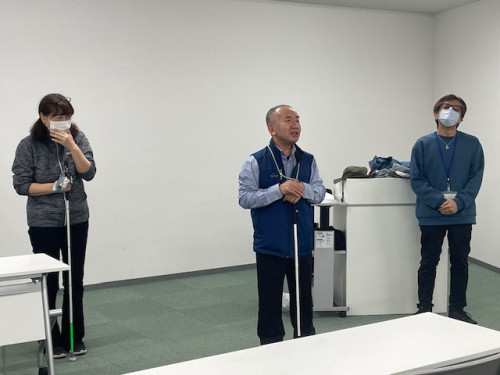

☝開始前に埼玉県視覚障害者福祉協会石川副会長様、同行援護事業所「彩」のサービス提供責任者の小林様からご挨拶。熊谷駅に直結する男女共同参画推進センター「ハートピア」で行いました。

前回に引き続き、今回のテーマも「①電車・バス乗降時のポイント」「②様々な階段昇降」です。

☝あじさい澤瀨代表からもご挨拶!(今回は怒られたので⁉😀写真撮りました!)

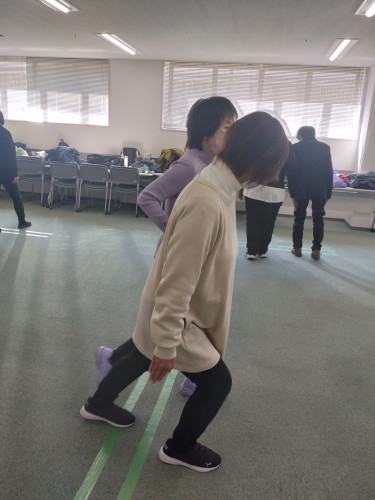

☝午前中は会場内で電車乗降に繋がる動作(またぐ)等を実施。

またぐタイミング(ガイドの二歩目は必ず後から!)や、重心移動、目線を思い出しながら行いました。

☝椅子への誘導は電車🚃、バス🚌共通事項。基本は前から誘導しますが、どこからアプローチしても「座面の一辺(の正面)にご利用者様を誘導する」のが基本です。

☝基本から応用へ!が、フォローアップ研修の目的。バス🚌座席を想定して横からの誘導も行います。

☝お昼休憩後は熊谷駅前から路線バス🚌に乗って、国際十王交通様の箱田車庫へ。

(バスの車内は参加者でほぼ貸し切り状態でした)

☝箱田車庫に到着。バス演習にお貸し頂いた二台。そして、なかなか勢いよく降っている雨☔😵

☝そんな雨ニモマケズ、バス二台をお借りして乗降演習を繰り返します。

バス車内では、椅子への誘導練習も行いました。

☝降りる時にはとくに「足元への意識」が大切!

そして何より「脇をしめる」こと。

身体の向きも、ご利用者様と同じ方向でなければなりません。

☝乗る時にもしっかり足元を見ます。「ノンステップ」なのか「乗ってからさらに段差があるのか」の情報提供も必須。

因みに国際十王交通様の場合、所有するバスの9割がノンステップだそうです。バリアフリーですね!👍

☝雨の中、演習を見守って下さった国際十王交通様熊谷営業所の福田所長様から、バス乗降時の注意事項等を参加者にお話し頂きました。

6日に引き続き、ご協力ありがとうございました。

☝バス乗降演習後は、ガイド役と利用者役でペアを組んで、外歩き演習へ。

そして現役ガイドの皆様に課せられた課題は何と!「情報提供なし」=無言で歩くこと。

雨なのでwith傘🌂です。

因みに同行援護時はレインコートよりも傘☂がおススメ(フードを被ることにより視界👁が遮られるし、周りの音やご利用者様との会話が聞え難くなるため)。

☝傘の差し方も、ガイドの方が一歩前にいるので、気を抜くと「ご利用者様の上に傘がない!」なんてことになりかねません。

足元、横を通る車🚙、そして傘の位置等、普段に増して気を付けることがいっぱいあります。

☝無言で淡々と歩く参加者達。途中で交代して両名とも体験しましたが、会話も含めた「情報提供」の大切さを実感しました。

☝雨、路側帯のみの歩道、そして無言の三重苦💦デス。

☝水たまりは極力避けて歩きます。そうこうしているうちに熊谷中央公園に到着して「無言の行」は終了。

☝公園でペアを解散し、新たなペアで演習開始。ここからは「会話(情報提供)アリ」で、通常のガイドモードへ変更して演習を行います。

☝最初の課題「幅広上り階段」。

☝お次の課題「幅広変則下り階段」。いずれもガイドの説明力と判断力が試される場面です。

☝大雨の中、会場へと歩いて戻ります。勿論、ガイド役とご利用者様役の体験をしながらですが💦

☝エスコートゾーンのある横断歩道を渡り・・・

☝濡れた路面に気を付けながら、水たまりを避けつつ歩き・・・

☝交差点🚥や横断歩道では、左右の目視確認も忘れずに歩きます。

☝JR熊谷駅前にある「ラグビータウン熊谷」を象徴するモニュメント「ラグビーボールと少年」を過ぎれば、間もなく会場へ到着。

雨の中、外歩きお疲れさまでした!

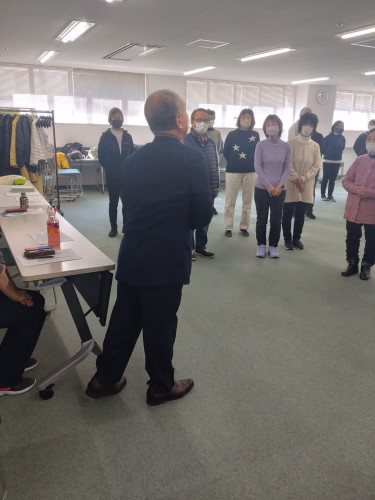

☝主催者挨拶の様子。

終了後のアンケートを見ても、「基礎を振り返る良いきっかけになった」との声が多く一安心。

☝柔和な笑顔の石川様😊

☝あじさいに研修のお声がけをして下さった小林子瑞様。

見かけはおっとりしていますが・・・実は「天然キャラ」(笑)

「講師のお二人は千葉から5~6時間かけて来て下さいました!」と前回ご紹介頂きましたが、実際は2時間半です!💦

参加された方々はさすがに現役ガイド。

大雨☔にも関わらず、気を抜くことなく最後まで元気に演習に取り組んでいたのが印象的でした。

いずれにせよ、「基礎が理解出来て&固まっていて」の応用であり、現場でのガイドなのだということを忘れずに、今後の業務に生かして欲しいと思います。

【オマケ】

☝疲れ果てて、帰りの沼津行き電車で爆睡する💤澤瀨代表。

終点までグッスリ😪・・・(ちゃんと起こされて上野で降りました😀)

同行援護従業者養成研修(6月鹿嶋市開講分)本日より募集開始!

お待たせ致しました!

あじさいでは三回目となる本年6月開講の茨城県鹿嶋市での同行援護従業者養成研修ですが、本日より募集開始致します。

日程等の詳細につきましては、コチラをご覧下さい。

鹿嶋勤労文化会館を主会場に、ショッピングセンターチェリオ様(一般・応用両課程:エスカレーター演習)、イオン鹿嶋店様(応用課程:買い物時の情報支援演習)、JR東日本千葉支社様(応用課程:交通機関乗降演習)にもご協力頂き、より実戦的な内容で研修を行います。

受講生から「楽しく学べた!」😊と評判の良い(アンケート参照)、あじさいの同行援護従業者養成研修をこの機会にぜひご受講下さい。

☝澤瀨代表も鹿島神宮にお参りして、皆様の受講をお待ちしております!

(写真は数年前の下見時の様子です)

スキルアップもあじさいへ!同行援護フォローアップ研修の様子(風ニモマケズ編)

2017年から同行援護従業者養成研修を実施しているあじさい。

おかげさまで、これまで多くの同行援護従業者を育ててきました。

さらに口コミで受講者も増え、その結果として同行援護事業所様から現任者のフォローアップ研修の依頼も増えてきました。

今回は昨年に引き続き、埼玉県視覚障害者福祉協会様の同行援護事業所「彩」から依頼された研修の様子をご紹介。

台風🌀級の強風が吹く中で、外歩きを含めて皆頑張りましたよ!

【3月6日(土)の様子】

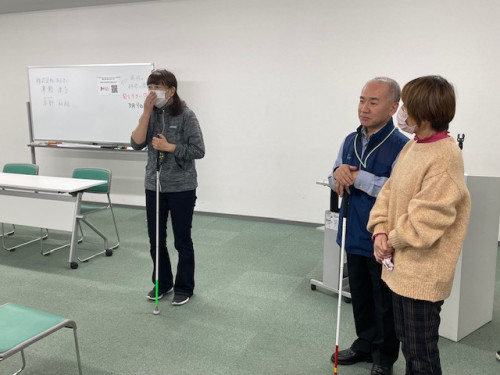

☝メイン講師は本部和裕スタッフ。澤瀨康子代表がサブ講師として参加(写真撮り忘れで一枚もアリマセン💦)。

参加者に一日のスケジュールを説明しています。

今日のテーマは「①電車・バス乗降時のポイント」「②様々な階段昇降」です。

☝まずはウォーミングアップで「挨拶から基本姿勢」の流れを再確認。

二人幅、手の誘導等、日頃は忘れがちですが、大切な動作を思い出していきます。

☝電車乗降は時間の都合上、シミュレーションのみ行いました。

「またぐ」の動作はまさに「ホームと電車の間の隙間」、つまり乗降時に使います。

目線👁は必ずご利用者様の足元へ!

☝当事者として見学されていた埼玉県視覚障害者福祉協会石川副会長様からアドバイスを受ける参加者達。

☝その後は「椅子への誘導」「狭い道の通過(自動改札等)」といった、電車やバスの乗降に関わる実技を実施。

あっという間に午前の部が終了しました。

☝午後は地元のバス会社「国際十王交通」様にご協力いただき、箱田車庫にてバスの乗降演習等を実施しました。

☝後乗り前降り整理券方式(後払い)のバスを使って、乗り降りの練習を繰り返しました。

因みに所有する9割がノンステップバスとのこと。

確実にバリアフリー化は進んでいますね👍

☝支払い(現金orICカード)や座席の誘導、車内移動など、実際の現場ではやることが多いです。

その辺りをふまえて、何度もシミュレーションを行いました。

☝最新のバスには、運転手さんの体調不良時にバスを止められる非常ブレーキ(ドライバー異常時対応システム:EDSS:Emergency Driving Stop System)が付いているそうです!

☝最後は所長さん達からバス乗降時の諸注意をお話しいただき、演習が終了。

ラグビー🏉の試合が熊谷であったため、バス🚌も忙しい日でしたが、演習のために2台もご用意いただきました。感謝です!

☝箱田車庫での演習終了後は、次の演習を行う熊谷中央公園へと移動します。

そこで今回参加者に課せられた課題は!?

☝何と「情報提供をしないで歩く」こと💦

ご利用者様との会話も含め、コミュニケーション能力が問われるガイドのお仕事ですが、あえてそれをしないことで「(現場に出た)今だからこそわかる」情報提供の大切さを思い出していきます。

☝途中でガイド役とご利用者様役を交替しながら熊谷中央公園へ。

きっと話したくて口👄がムズムズしたことでしょう。

☝公園に到着。今回の課題を考えて下さった視覚障がい当事者で同行援護事業所「彩」のサービス提供責任者でもある小林様と本部講師からフィードバック。

☝熊谷中央公園は演習で使える階段の宝庫!(笑)

こんな「土留めの階段」がありました。

☝見えない(見え難い)方々に、どう伝えるのか。そしてどう歩くのか。

実際に同行援護の現場に出ると、予期しない場面が数多くあります。

そこで慌てずに、落ち着いて対応出来るか否かがガイドの腕の見せ所💪です。

☝公園内の数か所で土留めや幅広の階段を上り下りして、慣れていきます。

これで現場に出ても大丈夫!なはず。

☝熊谷中央公園~熊谷市役所~星川通り~会場(男女共同参画推進センター「ハートピア」)のルートでガイド&利用者役体験。

先ほどとは違って勿論、「情報提供」(会話含む)有で歩きました。

市役所から駅方面へと延びる道は、歩道もとても広く歩きやすい上、歩行者と自転車の優先側を決めてありました。

そこをきちんと見て歩くことも大切(自転車側を歩いていたら、「邪魔だ!」とベルを鳴らされても、文句は言えません)。

☝少々摩耗していますが💦エスコートゾーンも整備されているのが素晴らしい。

そんな横断歩道🚥を渡って会場へと向かいます。

☝日々視覚障がい者の方々のガイド(同行援護)を担当している皆様なので、会話をしながら歩くのはお手の物♪

そんな中でも「ご利用者様の足元に対する意識」は欠かせません。

☝JR熊谷駅のコンコースは二階。一階ロータリーから二階への移動手段は「階段」「エスカレーター」「エレベーター」の三種類。

情報提供を行って、ご利用者様(役)に選んでもらいます。

そうそう、ちゃんと「上り優先」側の階段を選んでいますね!(矢印でわかります)

移動時にそれを見付けて、安全な側を進むことも、ガイドの大切なお仕事なのです。

☝さすがに現役ガイド。「足元への意識」がちゃんと表れている一枚ですね!👍

会場に戻って外歩き演習が無事終わりました。

☝最後は石川様と小林様からのお言葉を頂いて研修修了!

忘れがちな「基礎」の大切さをあらためて思い出し、明日からのサービスで何か一つでも活かして頂ければ幸いです。

★あじさいでは同行援護従業者養成研修、同行援護事業所のスキルアップ(フォローアップ)研修も承ります。詳細はコチラをご覧下さい。

お問い合わせは電話:047-409-6617、担当:澤瀨(さわせ)、本部(ほんぶ)まで。

またはコチラの問い合わせフォームよりお願い致します。