インフォメーション

視覚障がい者が卓球⁉🏓習志野市視覚障害者福祉協会「夏休みサウンドテーブルテニス体験会」の様子

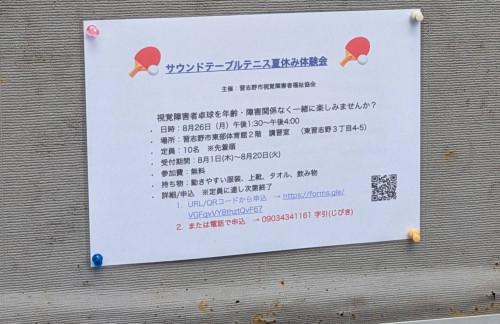

8月26日(月)に習志野市視覚障害者福祉協会の主催による「サウンドテーブルテニス夏休み体験会」が、習志野市東部体育館で開催されました。

あじさいスタッフも多数参加したイベント🏓

その様子をご紹介!

☝開催前には広報習志野8月1日号(7ページ)やジモティー千葉版で告知した他、地域の掲示板にイベントのチラシを貼って集客を図りました。![]() サウンドテーブルテニス(視覚障害者卓球)夏休み体験会参加者募集・無料掲載の掲示板|ジモティー.pdf (0.13MB)

サウンドテーブルテニス(視覚障害者卓球)夏休み体験会参加者募集・無料掲載の掲示板|ジモティー.pdf (0.13MB)

☝頑張って会員さんが同行援護を使って、弊社澤瀨代表のガイドで貼りに行ってくれました!

☝こんな風に見て来てくれる人がいたら嬉しいな🎵

いったい当日はどうなった⁉💓(写真は貼りに行ってくれた会員の丸茂さん)

☝イベント会場入口。ん?サウンドテーブルテニスって?

☝サウンドテーブルテニス(通称「STT」🏓)とは?

視覚障がい者が行う卓球競技で、昔は盲人卓球と呼ばれていました。

今では「全国障害者スポーツ大会」の競技になっており、今年の佐賀国体でも正式競技になっています。

ボールの中に金属球が四つ入っているので、その音を手掛かりにネットの下をくぐらせて打ち合う競技です。

日本視覚障害者卓球連盟公式動画(YouTubeリンク)

https://www.youtube.com/watch?v=DRejKbTDO9I (紹介動画)

https://www.youtube.com/watch?v=HeQU0aM98Jg&t=2s (ルール動画)

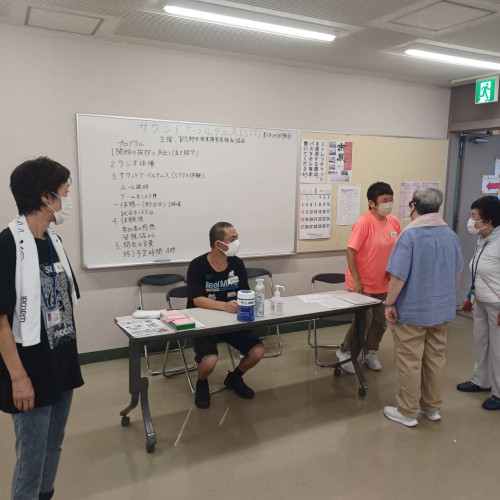

【体験開始前】

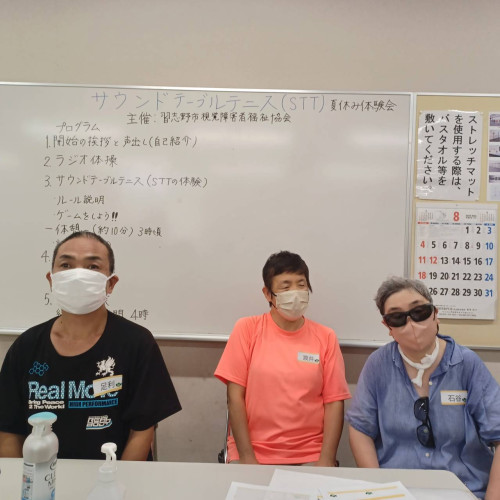

☝開始前の打ち合わせを終え、受付で待つ役員の方々。

果たしてどんなイベントになるのか。いつもよりちょっと緊張気味⁉💦

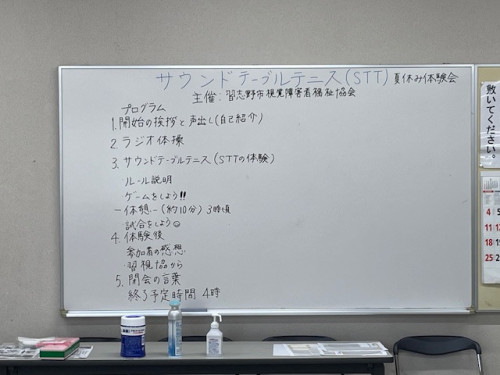

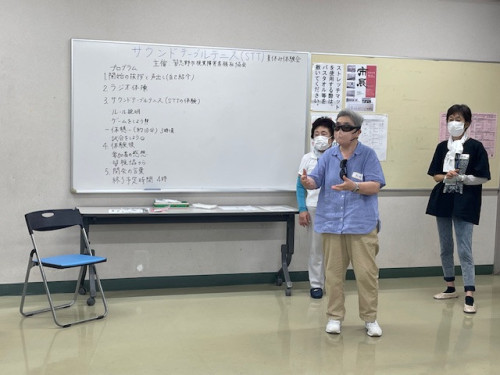

☝プログラムはこんな感じ🎵

STT🏓ってどんなものなのか、体験してみることでパラスポーツや視覚障がい者についての理解を深めてもらうことが主な目的です。

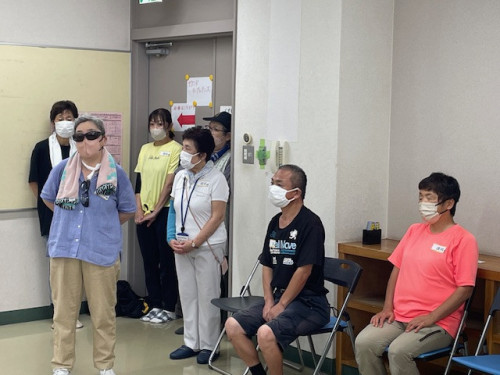

☝13時30分より、いよいよイベント開始!

まずは総合司会および進行を務めた習志野市視覚障害者福祉協会の石谷副会長からご挨拶。

☝続いて習志野市視覚障害者福祉協会の足利会長からも皆様にご挨拶。

☝参加してくれたのは、10代~70代まで幅広い年齢層の方々です。感謝!😊

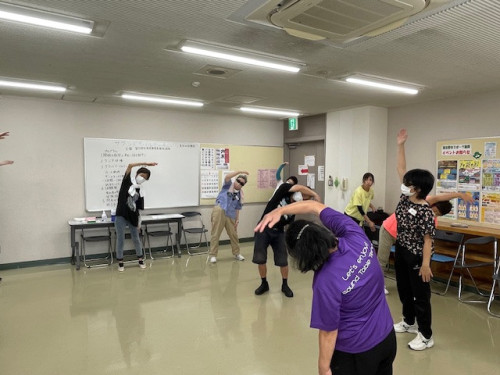

☝運動前には怪我🤕の防止のため、ラジオ体操📻をして身体をほぐしました。

【体験①ラリー(基本体験)】

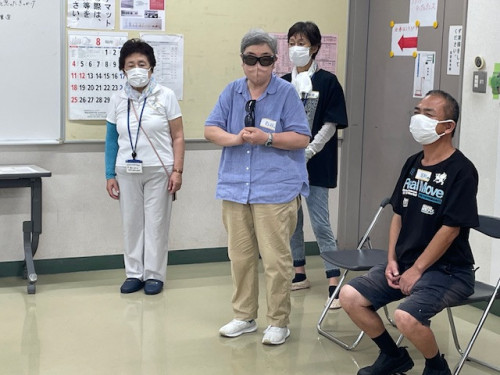

☝まずは基本のルールから。足利会長とSTT公式審判資格を持つ本部ガイドが目を閉じてやって見せます。

サーブ時には、サーバーは必ず「行きます!」と声を出し、レシーバーが「はい!」と言ってから、5秒以内にサーブしなければなりません。

「見えない」「見え難い」視覚障がい者は、いきなりサーブを打たれるとわかりません。

これが晴眼者(視覚に問題ない方)の卓球🏓と大きく違う「大切なルール」です。

☝サーブする時には必ずボールを静止しなければならないので、ボールの置き方を体験します。

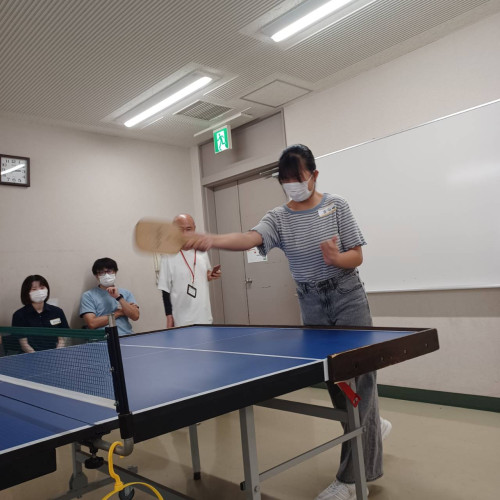

☝とりあえずやってみよう!ということで、まずは目👁を閉じずに視覚障がい者の参加者とラリーを行いました。

☝なかなか良いフォーム⁉😀

それを見守る黄色い服の方は、母であるあじさい徳永ガイド。

☝ウォーミングアップとばかりラリーを続けますが、皆真剣!🔥

☝たまたま別件で東部体育館を訪れていた習志野市役所の方が見学する「嬉しいハプニング」も!🙌

こうやって多くの方がサウンドテーブルテニス🏓や、視覚障がい者を理解するきっかけになれば何よりです。

【体験②ラリー(応用体験)】

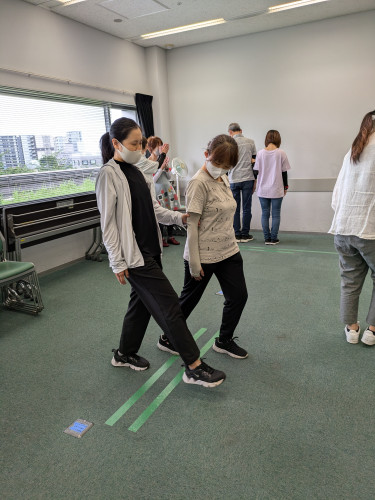

☝少し基本のラリーになれたので、お次は応用編。

可能な方は目を閉じて(本来の競技時には全盲or弱視に関わらずアイマスクを装着するのがルール)体験しました。

☝時折悲鳴が上がったり😅豪快な空振り!💧があったりしましたが、皆STTの神髄を体感。

☝それでも少しずつ慣れてきて、最後はボールに当たるようになってきました!👍

【体験③ミニ(3点先取)試合】

☝最後は試合形式でSTTを体験!

参加者が行う前に、ルールの説明および模範試合を、嶋田さん(奥の男性:今年の千葉県スポーツ大会銀メダル🥈)と、西澤さん(手前の女性:今年の千葉市スポーツ大会金メダル🥇&2018年第18回全国障害者スポーツ大会(福井しあわせ元気大会)金メダル🥇)で行いました。

☝目を開けて行うか、閉じて行うかは参加者の自由意思に任せた試合は、なかなか白熱の好勝負続出!

☝やられて頭を抱える会員の図💧

☝時間の許す限り試合形式で行いました。

しだいに参加者のみならず、負けず嫌いが多い当事者達😅も真剣に!

☝これはカメラ目線📸ですね(笑)

☝スポーツを一緒に楽しむ😊ことで、障がいの理解がちょっとでも深まる。

そんな良いきっかけになったのではないかと思います。

【体験終了後】

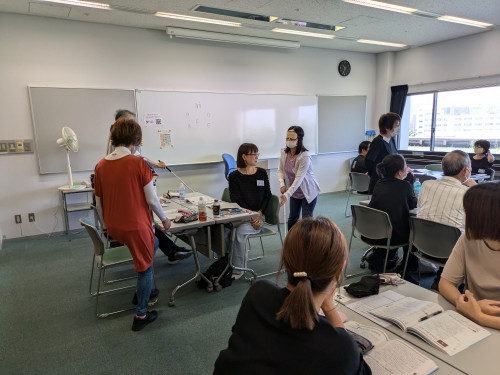

☝まずは暑い中🌞体験に参加して下さった方々に、石谷副会長から感謝の言葉。

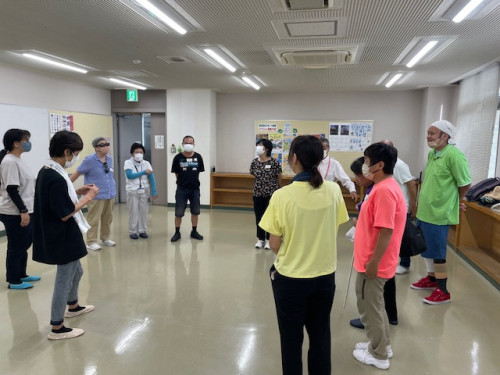

☝参加者皆輪になって座り、一人ずつ感想を述べてもらいました。

目を閉じてやると難しかった!という意見もありましたが、何より楽しかった!という意見が多かったのが印象的。

☝当事者からは街の中で困っている視覚障がい者を見たら、ぜひ声をかけて欲しい!との言葉が。

その時に白杖を引っ張ったり、急に身体をつかんだり押したりしないで下さいね。

参加して下さった皆様に、日本点字図書館発行の「いっしょに歩こう」と名前を書いた(打った)点字入り名札、そして希望者にSTTの使用済みボールをプレゼント🎁しました。

☝最後は皆で記念撮影!📸皆様お疲れ様でした&ご参加ありがとうございました!😊

☝運営側スタッフ(当事者、あじさいガイド勢)を労う石谷副会長。

ここまで事前準備も大変だったと思いますが、参加者の反応を見る限りイベントは大成功!🙌

間違いなく「苦労も報われた」のではないでしょうか。

【オマケ①】

☝帰る時の西澤さんと本部ガイド。

背中には「Let's enjoy Sound Table Tennis」🏓の文字が。

ペアルック⁉ではありませんが😅💔

【オマケ②】

☝真剣な参加者の後ろでポーズを取るあじさい澤瀨代表💦

ちょっと出番は少なめでしたね⁉😀

その汗が肉🥩となる⁉千葉市での同行援護従業者養成研修(応用課程)終了!

連日最高気温30℃超🌞という酷暑の中で始まった千葉市での同行援護従業者養成研修(応用課程)。

買い物(情報提供)演習や交通機関乗降演習🚃も含まれる、かなり現場でも役立つ内容。

その様子をご紹介します。

【7月21日(日):応用課程一日目】

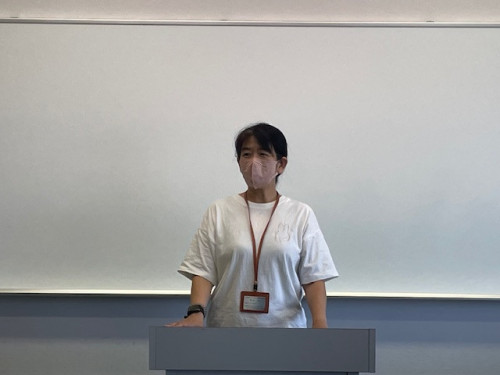

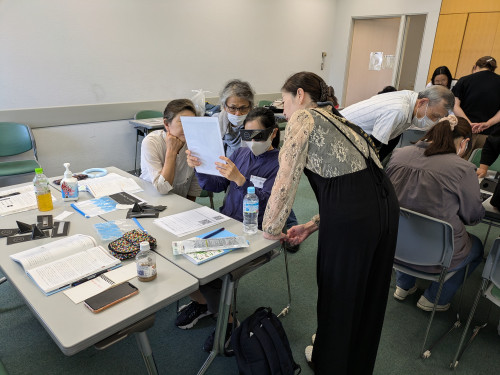

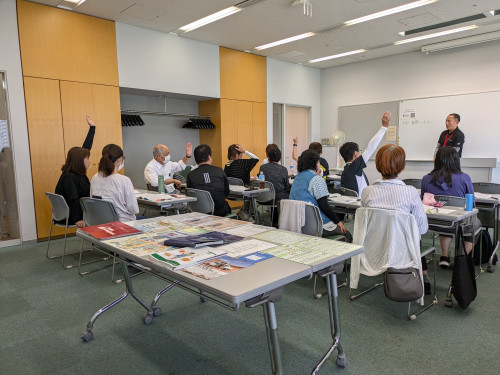

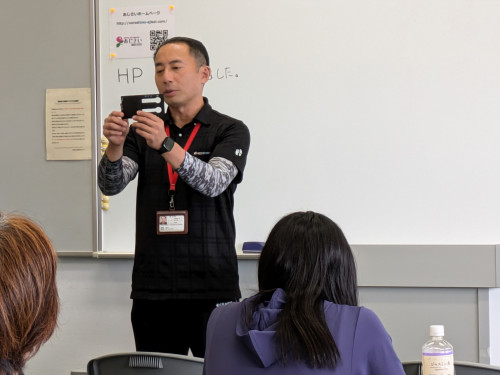

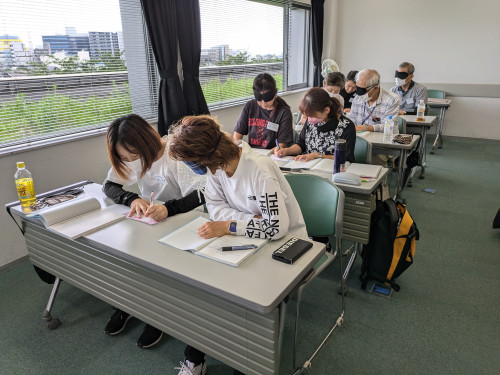

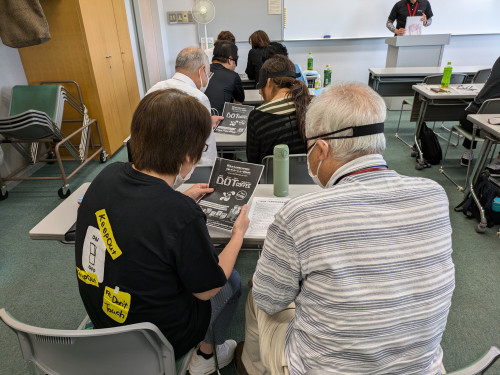

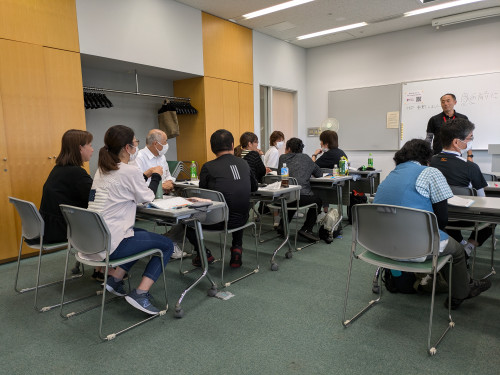

☝一般課程に引き続き、応用課程も20名!が参加。

やはり講習開始はいつも笑顔!😊の澤瀨代表のご挨拶から。

☝メイン講師の本部講師からも開始前のご挨拶。

いよいよ研修がスタートです。

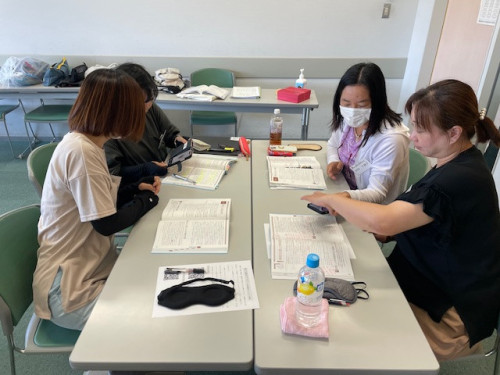

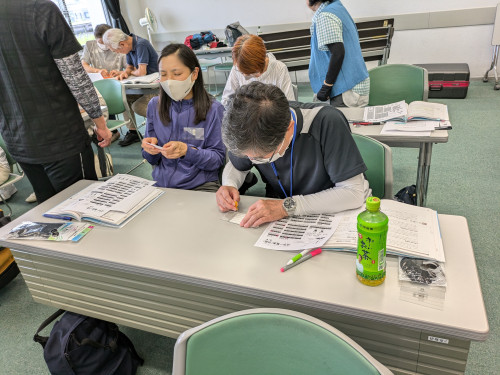

☝応用課程一日目は、講義(座学)2時間、演習(実技)3時間の合計5時間のカリキュラム。

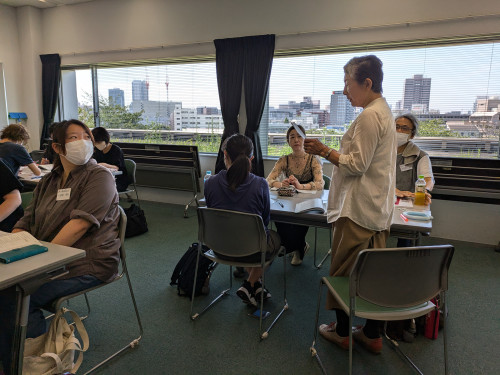

受講生20名は、一般課程から引き続いての受講の方のみならず、弊社や他社で一般課程を以前受けた方もいるため、講義開始前にコミュニケーションタイムから開始。

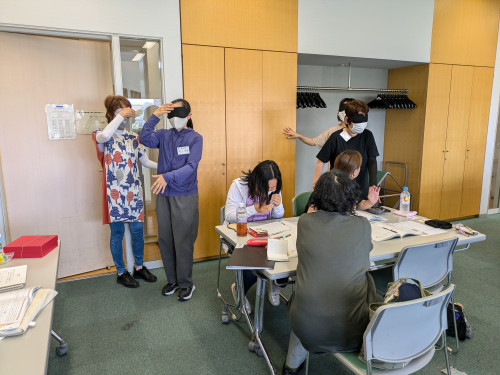

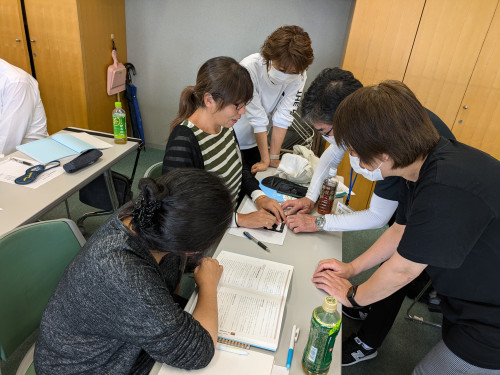

☝一般課程で学んだ知識を思い出します。グループで考えて、代表者が発表している光景。

こんな感じで、講師からの話だけで進めることなく、双方向で講習を創っていくのがあじさい流です。

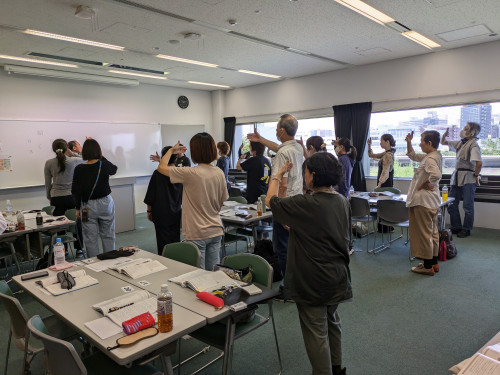

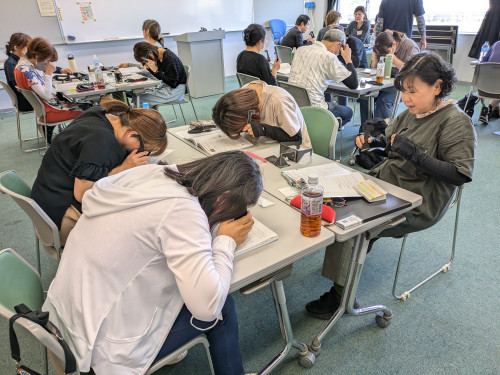

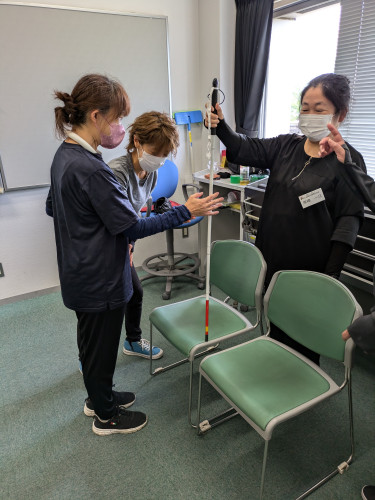

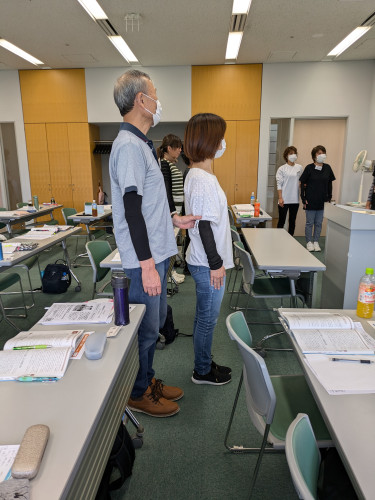

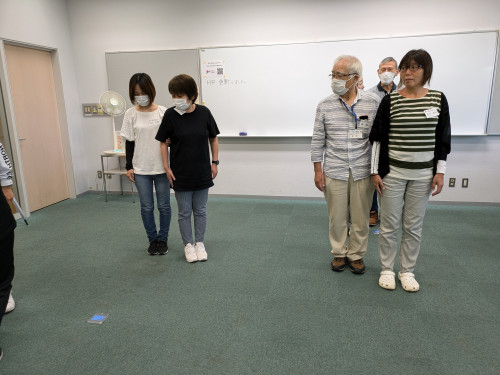

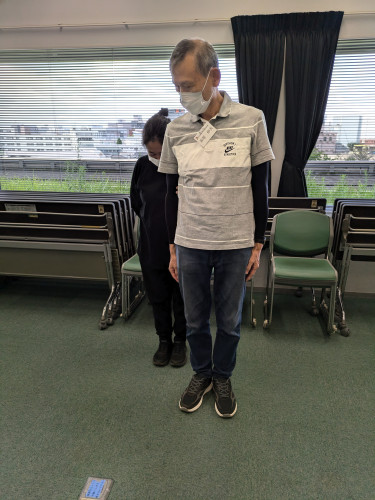

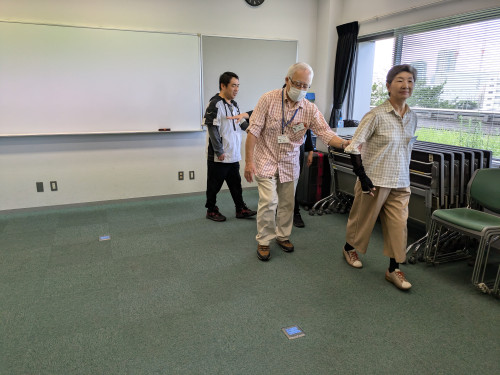

☝最初のカリキュラム「視覚障がい者の心理②」では、当事者の気持ちを考える体験を行いました。

まずは単独歩行時における“防御姿勢”を学びます。

☝まずはアイマスクをせず、部屋の状況を覚えます(メンタルマップを作る)。

それから任意の場所へ仲間と一緒に移動して、防御姿勢を取りながら自分の席まで戻る体験を行いました。

☝視覚障がい者にとっては、ちょっとした環境の変化も混乱する要因になります。

いつもある場所に物がない!⇒勝手に物を動かさない!

そして道路だと、工事で道を迂回しなければならない、違法駐車の車がいる、点字ブロックの上に物があるため避けないと進めない等~で、今いる場所や進むべき方向が判らなくなることも。

そんな不安な気持ちを体験によって、少しでも理解することで、今後の支援に繋げていきます。

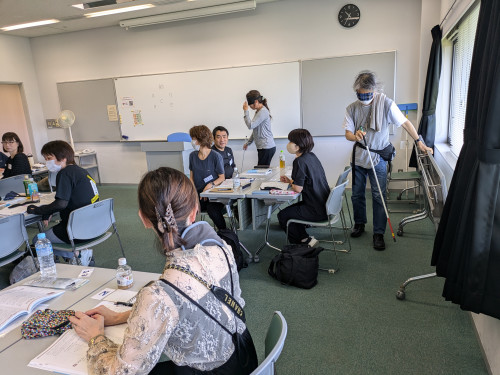

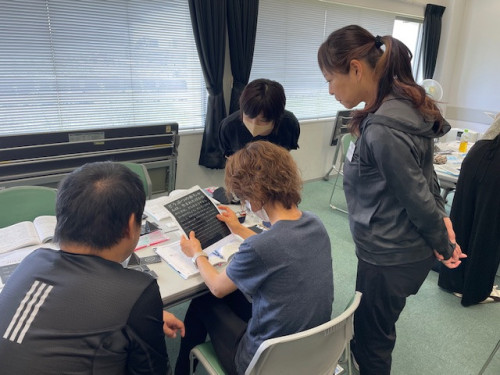

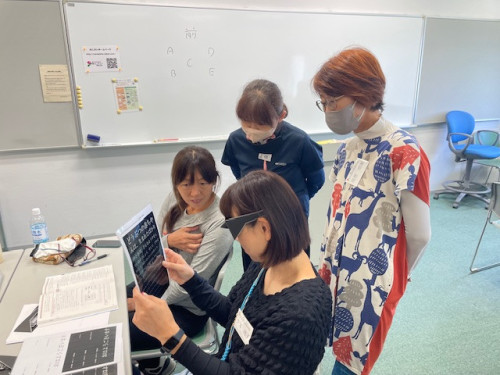

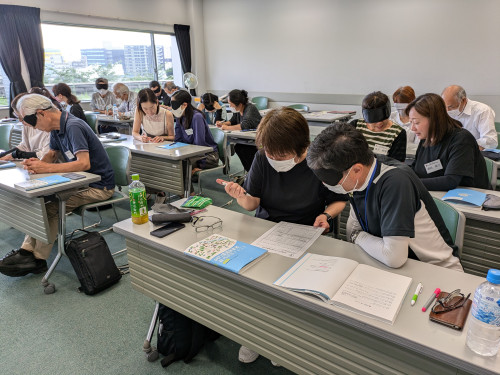

☝応用課程の内容には「ロービジョン」(弱視)の理解が含まれます。

まずは受講生のスマートフォン📱に、前もってインストールした「見え方紹介アプリ」を用いて、ロービジョンの多種多様な見え方を体験。

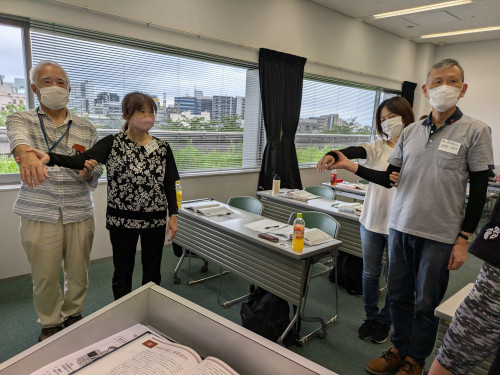

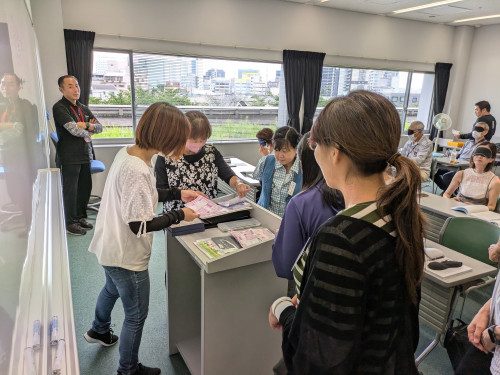

☝さらに理解を深めるために、お次は「ロービジョン体験キット」を使用。

イメージ的に視覚障がいは「見えない」と思われがちなのですが、「見え難い」という方が大多数なのです。

ただし、想像する「見え難い」のレベルではない、ということを体験を通して理解します。

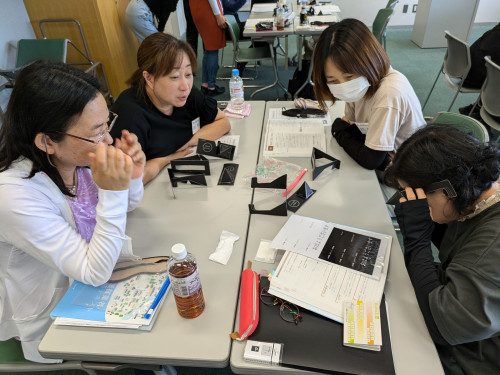

☝字が大きければ見えるという訳ではありません。

その方の視野に合った大きさがあるのです。

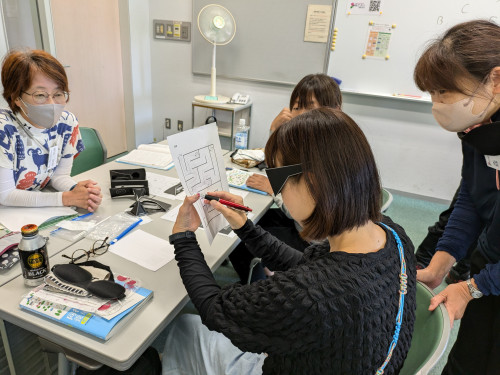

☝様々な課題を通して、ロービジョンの多種多様な見え方を学びます。

周りで見ている受講生も興味津々です。

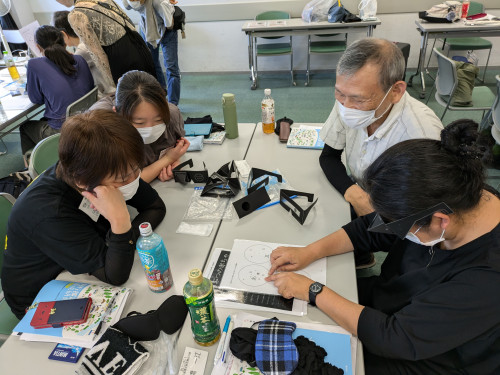

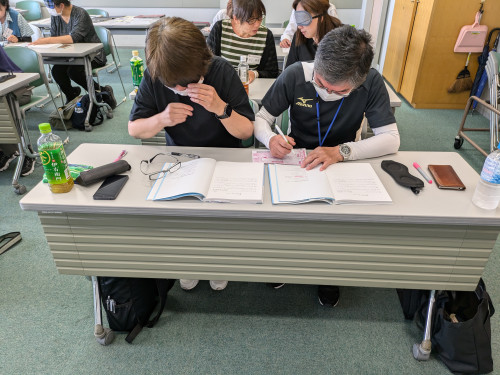

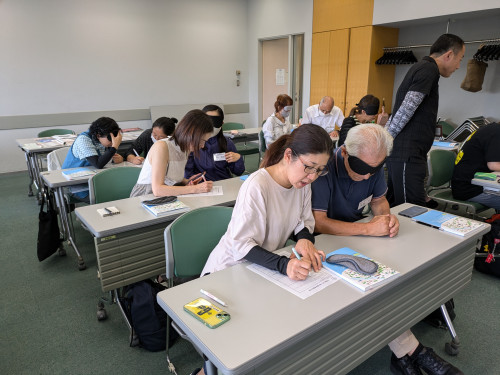

☝所謂「漢字の書き取り」の課題。

枠が大きい、小さいに加え、太い、細いの違いでどう見えるのか、どれが見易いのかを体験。

☝あれ⁉何か間違えている⁉😅全体像が捉えられない分、そのことにも気付きません💧

☝「猫探し」🐱の課題でも同様に、視野が狭いことで探すのに一苦労。

☝極めて単純な「迷路」の課題も、視野が狭いとスタートやゴールさえも見付けるまでに時間がかかります。

ましてや途中どうやって進めば良いかなんて!😨

☝何度か行き止まりにハマるなど💦かなり苦労していた受講生😅

それでも何とかゴールまでたどり着きました。

いっぱい頭と目(限られた視力)を使った午前中が終了。

応用課程の座学はこれでお終いです。

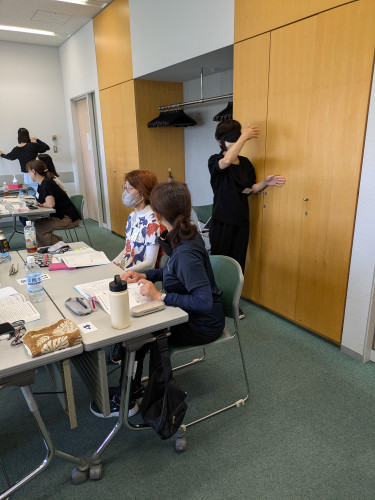

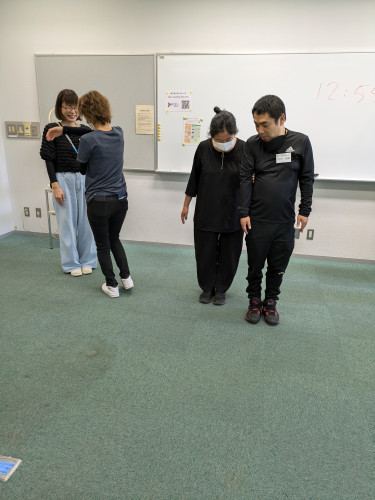

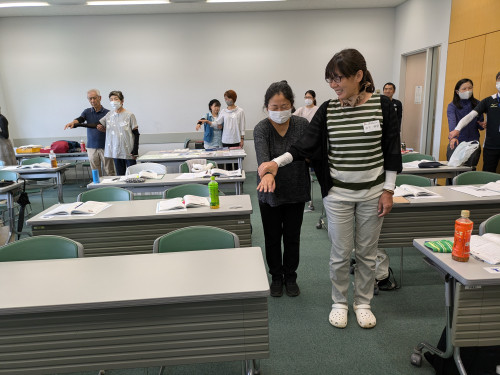

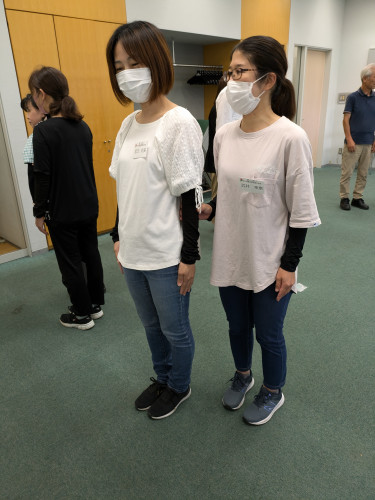

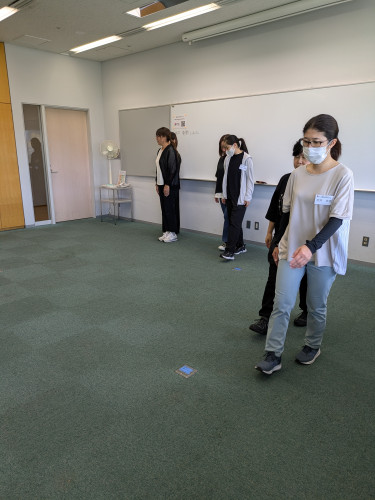

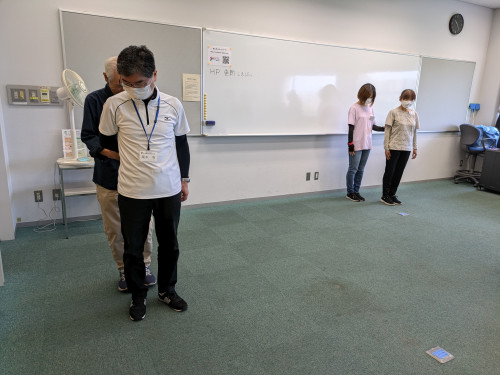

☝午後からは実技へ。

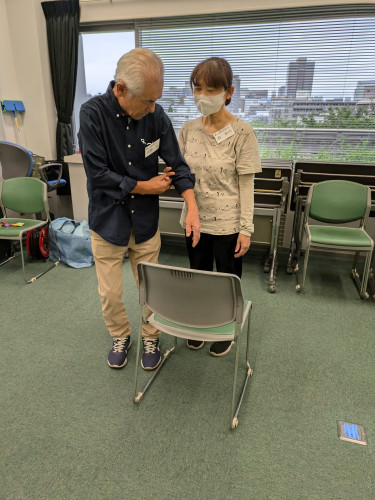

まずは全ての基本である「基本姿勢」から復習しました。

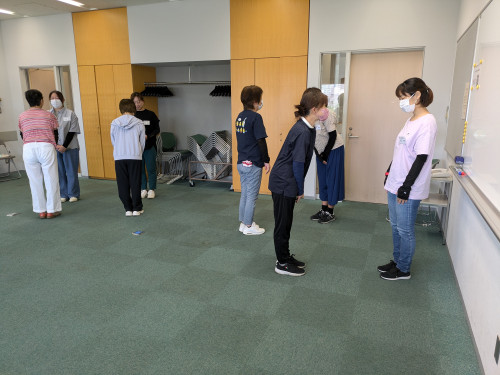

☝ペアを何回か変えながら、基本姿勢の練習を繰り返します。

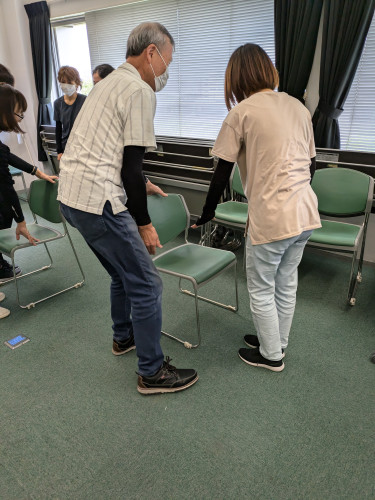

☝椅子への誘導も復習。位置取り(ご利用者様にとって良い場所)や手の誘導の基本等、様々な要素がある実技項目です。

☝二つ並んで空いている椅子への誘導も。

一週間後に実施する交通機関乗降演習🚃にも繋がりますね!

☝午後の後半は外演習。

まずは買い物時の情報提供演習を行うべく、スタート地点へ向かいます。

☝左右確認をしながら交差点を渡ります。

ガイド時はこれの繰り返し!安全&安心を提供でき、且つ会話が弾んでこそプロフェッショナルです。

☝スタート地点の千葉公園西門で諸注意を受けた後、いよいよ買い物時の情報提供提供演習場所へ出発!

☝演習に快くご協力頂いた「アコレ弁天一丁目店」様へ到着。

ご利用者様(役)が買いたい商品を探して、値段やサイズ等の情報提供を行う演習です。

☝いよいよ入店。10ペア20人もいると壮観ですね😅

☝値段や賞味期限や産地を伝えることは勿論、お渡しして大きさ(サイズ)を確認してもらうことも。

視覚障がい者にとっては、「百聞は一見に如かず」ではなくて、「百聞は一触に如かず」なのです!

☝買い物演習終了後は、澤瀨代表からのアイス🍦の差し入れを食べた後🤤、応用課程初日恒例(千葉会場限定!)の「(千葉公園内を)地図を見て目的地まで歩く」を実施。

これまで何人もの受講生が遭難💧(※地図範囲外にコースアウト、迷子でお手上げ等💦)したという、極めて過酷⁉な演習。

目指すは千葉都市モノレールの「千葉公園駅」です。

☝千葉公園の公式マップを手に園内を進みます。

☝木漏れ日(というには暑かったですが💧)が差す公園内を歩きます。

車🚙が通らない分だけ安心ではありますが、初めて歩く場所で何となく不安げな受講生達。

☝この辺りから進む方向が怪しくなってきた受講生が続出。

分からない時には、一度止まって場所を確認することだって必要です。

「取り敢えずこっちに行ってみよう!」的な“猪突猛進”🐗は大ケガ(間違い)の元凶!

☝TIPSTAR DOME CHIBA横の坂を上る受講生。

ご利用者様もガイドも初めて訪れる場所では、ご利用者様はガイドの目👁が命綱(頼り)なのです。

だからこそ、今どこを歩いているのか、周りには目印になる建物や交差点はないか等、落ち着いて進むことが求められます。

ご利用者様が不安に感じるような言動(例:「この道で合っているのかな・・・」等)はNG🙅です。

時として「堂々と歩く」ことだって必要。

不安を感じさせることなく、焦らずにルートを探して目的地までたどり着くことの大切さを学びます。

☝モノレールの高架橋を発見!🙌

☝千葉公園駅の改札口がゴール!この階段を上がって終了です。

☝最後のチームもどうにか到着。お疲れ様でした!

☝改札前で反省会(振り返り)をペアで行った後、役割交替して会場へ戻ります。

まずはわきを締めて、ご利用者様役の足元を意識しながら、ペースを合わせ階段を下りていきます。

☝階段を下りました。ここからどう進むかのがガイドの腕の見せ所!💪

☝いきなり分岐点が😅

「早く着くコース」を選ぶか、「安全そうなルートを選ぶか」も求められます。

勿論、ご利用者様の意向の確認も忘れてはいけません。

☝階段ルートの方が早く着くはず。まあまあ長めの下り階段です💦

☝良く周りを見渡すと、こんな矢印看板が多数ありました!

しかし、それに気付いた受講生は少なかったのが、ちょっと残念。

街中を歩いている時も、こうした“ヒント”💡は沢山あるのです!ちょっと周りを見る👁だけ。

☝看板に気付けば「間違えていなかった!」と自信になります。

いかに確信をもって歩けているか。

それが今回の演習の目的。

☝会場裏の道に到達!もうすぐゴール地点に設定した研修会場(千葉市生涯学習センター)裏口です。

☝車止め🚙のポールの間を抜けてゴール!🙌

大汗(冷や汗やあぶら汗含😅)をかいた受講生達。反省点も多々あったかと思いますが、それも研修。

この経験を糧にして、後日現場に活かせれば良いのです🎵

【7月28日(日):応用課程二日目】

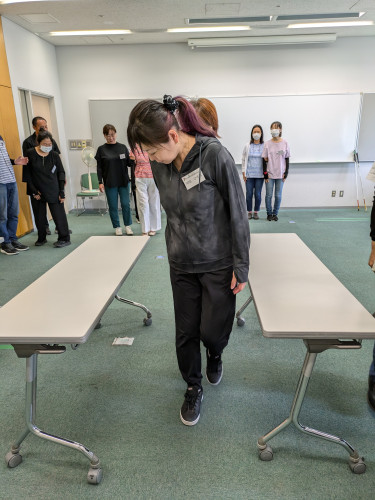

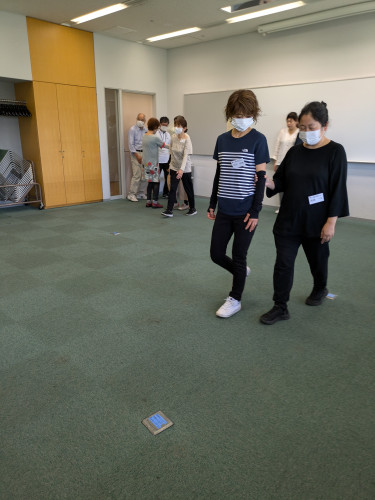

☝応用課程二日目(最終日)は、全て実技!という7時間。

午前中4時間は室内での実技なので、ウォーミングアップとして「挨拶から基本姿勢」の流れから開始。

☝あれ⁉一チームだけ後ろ向き💦目立ってしまいました😅

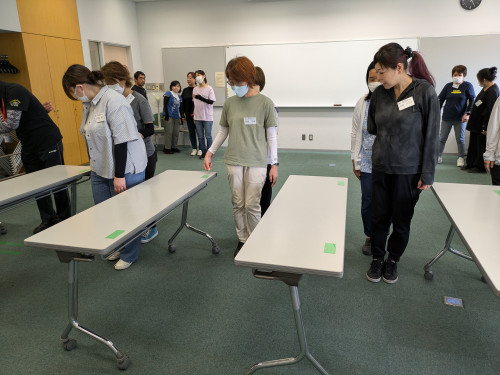

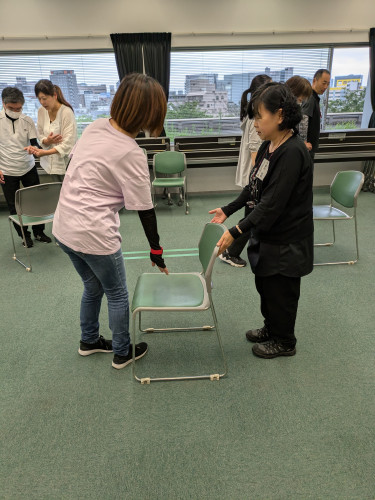

☝椅子への誘導では、後方からや二人掛け(並んで座れる)へのアプローチも。

☝白杖を電車🚃やバス🚌内にある手すりに見立てて、それに触れてもらいながら座席に誘導する方法も。

触れてもらうことで安全に(ぶつからずに)座ることが出来ます。

☝これは人と人の間しか座席が空いていない場合の誘導方法の前段。

「人はどれくらい近づかれると圧迫感を感じるのか?」の図。

手✋でガードされるくらい、思いっきり受講生に引かれてしまった本部講師なのでした😅

☝人と人の間の座席に座っていただく場合、周りの方(乗客)に圧迫感を与えないこともガイドの責務。

ここでもまた「位置取り」~ご利用者様を座っていただく座席の正面に誘導する!~が、重要になってきます。

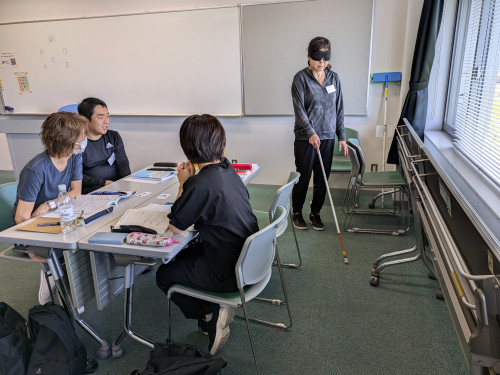

☝午後に控える交通機関乗降演習(電車🚃)に備えて、「またぐ」の実技を復習。

ホームと電車の間の隙間を越える時には、まさにこの技術を使います。

ここでも「ご利用者様の足元👣への意識」が求められます。

☝受講生を電車🚃のドア(戸袋)に見立てて、触っていただきながら溝をまたぐする練習も。

触ることで「またぐ距離」が判り易くなるのですね!

(ただし、白杖とか足を使って距離を把握される方も多いので、どうされるか事前に確認を!)

☝午前中の実技の最後は「狭い道の通過(狭路通過)」を実施。

これは駅の自動改札機を通る時にも使える技術です。

☝午後には実際の自動改札機を通るため、切符🎫の扱い方についてもシミュレーション。

「二枚を重ねて入れる」とゲートが閉まる😅ため、必ず一枚ずつ入れなければならないのです!

☝切符🎫を入れる、取るのシミュレーションを繰り返します。

しかし、そこでも大事なのは、「ご利用者を絶対にぶつけない!」という意識。

よって「目線」(ぶつけないように見る!👁)も意識付けしました。

これにて午前中の実技が終了。

☝昼食休憩🍱🍴後は、応用課程のメインイベントともいえる「交通機関乗降演習」へ出発。

駅までの外歩きも含め、これまで学んできた技術のみならず、落ち着きを保てるかが求められます。

そして、ご利用者(役)とのコミュニケーションも。

☝この日も30℃超☀の晴天(猛暑💦)です。

どんなに暑くても、集中力を切らさないことが大切。

それが「安全&安心+楽しい!」を提供するガイドの真骨頂。

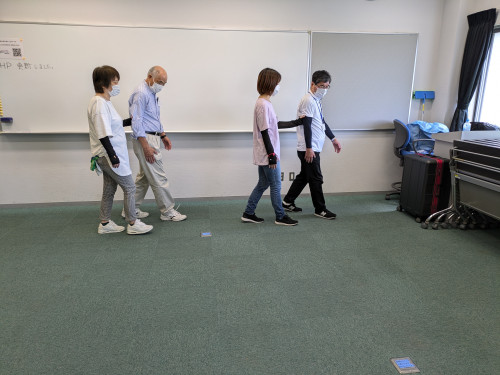

☝これまでの学びを活かして「安全&安心+楽しい!」を提供出来るようになってきた受講生達👍

☝研修を通して、堂々と、自信をもって歩けるようになってきました。

☝散々研修では苦労した階段も、颯爽と上ります!👏

☝JR千葉駅到着後は、自動券売機🎫の操作方法と自動改札機の見分け方(色でICカード専用か切符🎫も利用可能かわかる)を学びました。

その後はいよいよ本番へ!

これはガイド役が切符🎫を買いに行っている間、ご利用者様役が安全な場所で待っている様子。

☝練習の成果を試す時がやってきました!

①ご利用者様を自動改札機の通路正面へと誘導(位置取り!)する。

②一枚ずつ切符🎫を入れる。

③ご利用者様を自動改札機にぶつけないように、注意しながら進む。

④忘れずに切符🎫を二枚取る!(乗車駅のみ)

⑤通路を抜けたら、基本姿勢に戻り進む。

※一部ハプニングもありました💦これも今後の糧にしてくれれば良いかと💧

☝午前中の練習通り、戸袋に触っていただきながら快速電車に乗車!

☝蘇我駅まではわずか二駅ですが、椅子への誘導も何とか出来て、ホッとしている様子ですね😀

☝こちらは余裕⁉

そして、あっという間に蘇我駅に到着。

☝蘇我駅の改札は二階にあるため、長い階段を上ります。

こういう時にも、上り(優先)側はどちらなのかを見なければなりません。逆走は基本的に不可!🙅

☝改札を一旦出た後、反省会をして役割交替。

ガイドは券売機が混雑している場合に、ご利用者様と一緒に切符🎫を買いに行くのか、安全な場所で待っていてもらうのか、そうした状況判断も求められます。

☝蘇我駅のホームでは、事前にJR東日本様に申請を出し、京葉線のホームで折り返し発車待ちの電車🚃を使って、何度も乗り降りの練習を実施。

出かける前に室内で何度も練習したことを、現場で本物を使って繰り返し練習することにより、自分の物にしていきます。

☝時間をかけて練習した後は、蘇我から千葉まで戻ります。

京葉線のホームから千葉方面のホームへ移動します。

☝千葉行きの普通電車に乗車。

そして千葉駅では終点だったため、焦らず降りることが出来ました。

☝階段を上って中央改札口へ。

☝自動改札機を通って、交通機関乗降演習が無事終了。

日曜日且つ一般の乗客が多数いる中で経験出来たことは、きっと現場に出た時にも役立つ&思い出すことでしょう😊

☝千葉駅に戻ってからは、地下のタクシー乗り場🚕に通じるエスカレーターへ。

まずは並んでエスカレーターに乗る方法を復習しました。

☝これは一体何⁉😨実は「手すりを使って一人でエスカレーターに乗る方」に対する方法のシミュレーション中。

(腕を横に伸ばしている受講生は手すり役😅)

☝シミュレーションを繰り返した後は、実際のエスカレーターを使って練習あるのみ!

手すりへの誘導と、降りてきたご利用者の手を取って、基本姿勢に戻り歩き出すまでを練習しました。

☝上手に出来たようで、ニッコリ笑顔😊

☝エスカレーター演習が終わって、本部講師からフィードバックの図。

☝あとは会場に戻って修了式が待つのみ!

エスカレーターで地上に出ます。

そうそう、エスカレーターの乗り方だって、当事者それぞれで違います(並んで乗る、手すりを使って一人で乗る等)。

ガイドは何よりまず「ご利用者様の意向」を確認して、出来る限りそれに沿った支援を心掛ける。

そのことがご利用者との信頼関係を築くための第一歩なのです。

☝駅の反対側にある会場に戻るために、地下道を通ったら厄介な幅広階段出現⇒狙ってルートを決めているため確信犯です(笑)

こんな時にも、まずどんな状況かを説明して、一段ずつor大股で交互に上るを確認して進みます。

☝もう堂々と、自信をもって歩けるようになってきた受講生達。

まさに「ラストラン」(ウォーク⁉)👟です。これからは現場に出て経験を積むだけ。

☝横断歩道🚥を渡り、栄光の⁉ゴールへ🙌

あとは修了式を残すのみ🎵

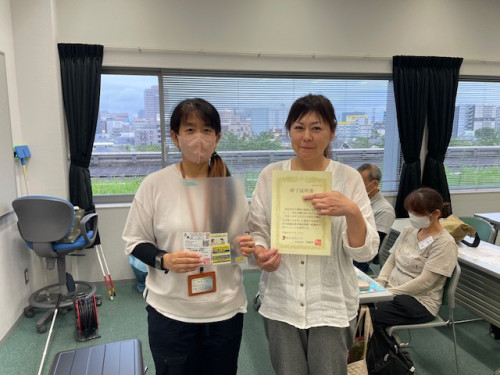

☝待ちに待った修了式へ。

一般課程から学んだ方は、実に32時間のカリキュラムでした。

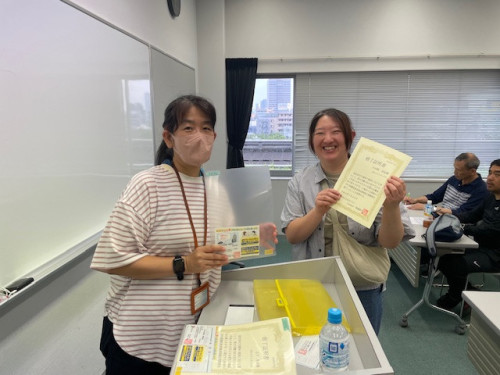

澤瀨代表から受講生代表に修了証を授与👏

☝最高(最幸)の笑顔😊でポーズ!

ハードなカリキュラム&尋常ではない暑さ☀に耐え、修了証を手にして喜びもひとしおですね!

しかし、ここからが真のスタートとも言えます。

人混み(テーマパーク、新宿とか渋谷)に行く場合もあり、その時には電車🚃にも必然的に乗ることになります。

初めての場所も含めて、ご利用者様はガイドの目👁と判断、そして落ち着きが頼り。

「貴方となら、どこへ行っても安心できる(大丈夫!)」と思われるようなガイドになって欲しいと、心から願っております。

あじさいでは、既にお知らせしておりますように、来年度(2025年4月~)から新カリキュラムでの講習を行います。

よって、現在の応用課程に含まれる「交通機関乗降演習」は、新カリキュラムにおいては一般課程に移ります。

現カリキュラムにおいて一般課程を受けられた方に関しては、応用課程を新カリキュラムで受けた場合、その部分が抜け落ちてしまいます。

一般課程をお持ちの方で応用課程を受講希望の方は、今年度中(2025年3月まで)を強くお勧め致します。

(取手市:10月、千葉市:12月、鹿嶋市:来年2月に実施予定)

晴れ☀ニモ負ケズ・・・💦同行援護従業者養成研修(千葉市)一般課程二日目、三日目の様子

猛暑どころか酷暑☀💦の天気が続く中で開講した千葉市での同行援護従業者養成研修(一般課程初日の様子はコチラ)。

今回は二日目と三日目(最終日)の様子をご紹介します。

【7月14日(日):一般課程二日目】

☝いつも笑顔😊な澤瀨代表のご挨拶から二日目スタート!

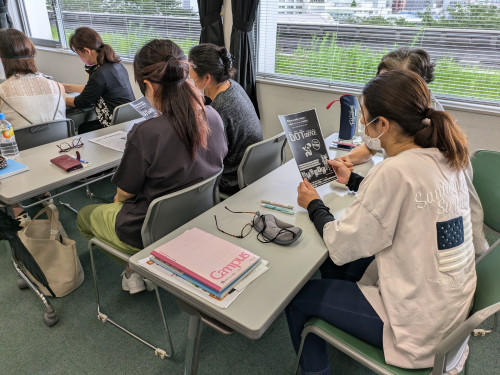

☝7時間のカリキュラムは座学中心(講義6時間+演習1時間)。

座学スタート前にコミュニケーションタイムから⏲

グループワークを通して学び、終わった頃には皆仲良くなる!のがあじさい流の研修なのです。

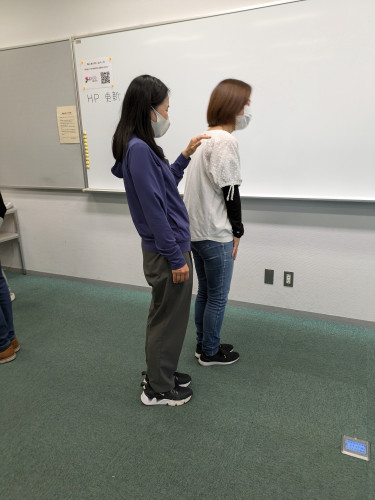

☝「情報支援と情報提供」のカリキュラムでは、大切な「言葉」と「身体」の情報提供を学びます。

まずは「身体による情報提供」を体験するため、基本姿勢から学びました。

☝基本姿勢のポイントは4つ!

①ご利用者様(視覚障がい者)と身体の向きを一致させる(爪先の方向等で確認)

②前から見た時に、ガイドのつかまれている腕と、ご利用者様がガイドをつかんでいる腕の肩が重なる

③ご利用者様の半歩~一歩前に立つ(ご利用者様の腕の角度が「小さく前に倣え」くらい)

④わきを締めるようにする

☝わざと「ダメ🙅なこと」を体験して覚えるのも、あじさいの講習の特長。

これは手の誘導なのですが、基本は「右手(左手)の誘導は右手(左手)」なのです!

写真のように逆の手で行ってしまうと、ご利用者様の身体をひねることになってしまいます。

結果として、意図せずご利用者様が動いてしまうのです。

☝もっと宜しくない💦「上からつかむ」😅

これは「逮捕・連行・鷲掴み!」になるので厳禁!✖

☝大分正解に近づいて来ましたが、写真のように指をかけるとそこに圧力がかかるため、正解は「下から手を添える」です。

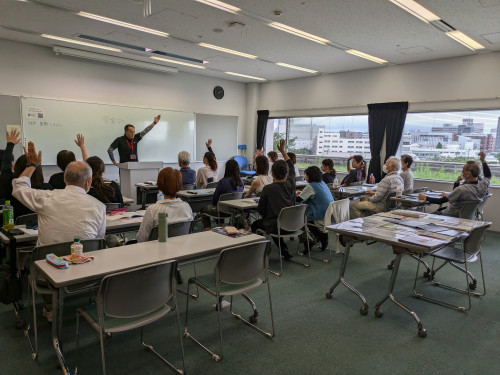

☝座学は本部講師からの一方的な講義ではなく、グループワークで発表したり、問いかけに手を挙げてもらったりと、双方向で進みます。

☝「ポスターをポスターにするのはガイドのお仕事」と言われます。

言わなければ、ポスターがそこにあることすら視覚障がい者は気付きません。

そこで、実際のポスターを言語化して説明する練習を実施。

☝ガイド(同行援護従業者)が「見たものを言葉にして伝える」ことで、イメージしてもらう。ご利用者様の次の行動に繋げる。

ポスターに限らず、買い物時や散策時にも繋がる、同行援護従業者の大事なお仕事です。

【同行援護従業者の“3つの仕事”】

①移動支援

②情報提供⇒コレ!

③代筆代読

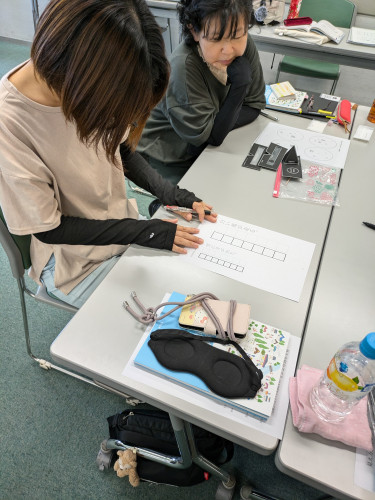

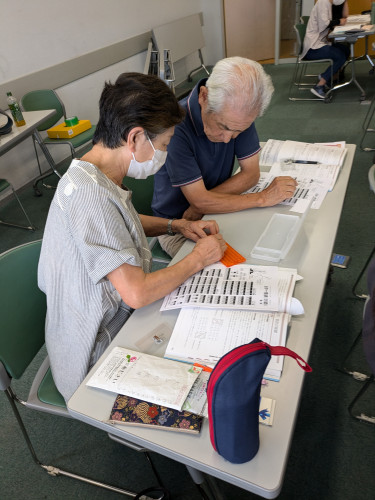

☝二コマ目のカリキュラムは「代筆・代読の基礎知識」。

果たして視覚障がい者は字が書けるのか?ということで、目を閉じて自分の名前を書いてみる体験を実施。

字を覚えてから失明した人であれば書ける(ただし、枠内等の制限があると難しい!)ということを学びました。

☝当事者が自筆する時に使用する「サインガイド」を説明する本部講師。

☝その「サインガイド」を使って、目を閉じて自分の名前を書いてみる体験&ガイド役で支援する体験も行いました。

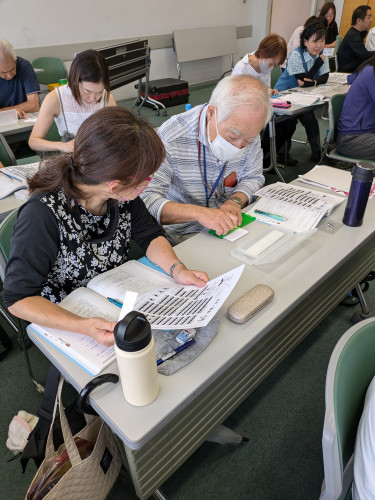

☝いよいよ代筆の演習開始!

まずはあるシチュエーションを設定して、ご利用者様(役)から依頼された「宅配便の伝票」を記入するワークから。

※実はいくつか種類がある伝票を、ご利用者様に情報提供して選んでもらうという“隠れた課題”も入っています(笑)

☝皆真剣に取り組んでいます。漢字力や理解力も必要なのが「代筆と代読」なのです。

☝ちゃんと書けたか(代筆できたか)は当たり前で、ご利用者様(役)から離れる時、戻った時に声をかけたか。

そして、きちんと情報提供して選んでもらえたかを問いかけます。

☝ペアの役割交替をして、次の課題へ。今度は「公的機関の書類」💧という、ちょっとレベルアップした課題です。

☝課題が終わったら、講師からの解説へ。出来るだけ実戦的な課題を行いながら、研修は進んでいきます。

☝代読の演習では、チラシの説明等を実施。イラストをイラストにするのもガイドのお仕事!

ご利用者様がそれでイメージ出来て、「買おう!」「行こう!」「やってみよう!」となった時こそ、このお仕事の遣り甲斐が生まれます。

☝点字器で自分の名前を書いてみる(打ってみる)体験も行いました。

まずは本部講師が点字器を持ちながら、点字の読み書きのルール等を説明しました。

☝点字使用者は視覚障がい者の1~2割とも言われますが、大事な言語です。

マニュアルを見ながら「右から左」に書いて(打って)いきます。

☝自分が書いた点字を触って確かめます。こうやって体験して思いをはせることが、支援の際には間違いなく生きてきます。

☝最後に「同行援護の基礎知識」のカリキュラムを行って、一般課程12時間中8時間の座学が終了!

ここで学んだ「知識」を「技術」に加えていきます。

☝いよいよ実技開始!まずは午前中に学んだ「基本姿勢」から復習します。

☝相手(ご利用者様役)の手✋を取って、自分の腕に誘導し、「4つのポイント」を確認する流れを何度も繰り返し、その身に叩き込みます。

☝腕を持つ(つかむ)方ばかりではなく、肩に手を置く方もいます。

様々なパターンを学びました。

☝最後は「進む・止まる」の練習へ。

まずは一人で「ガイド歩き」(シミュレーション)を行います。

声のかけ方(相手の方を首で見る!)や、スタート時の「言葉と身体の情報提供」。

そして、ご利用者様の足元を時折見る等、ポイントはいっぱい!

☝最初は動きが硬かった受講生達も、最後は講師や仲間が見守る中、「狙った位置で」止まれるようになってきました!👍

そこで求められるのは、やはり「情報提供の一致~言葉と身体~」なのです。

全てはここから。これで二日目の研修終了。翌日は三日目(最終日)とハードスケジュール💦ですが、皆頑張りました!💪

【7月15日(祝):一般課程三日目(最終日)】

☝二日連続の研修(いずれも7時間のカリキュラム)でしたが、受講生全員が欠席なく集合😊

☝まずはウォーミングアップ!で、基本姿勢の取り方から復習。

☝色んな相手(受講生)と組むことで、リーチ(腕の長さ)の差や身長でも立つ位置が変わってくることを学びます。

これが「相手(ご利用者様)に合わせる」ことの第一歩!なのです。

☝基本姿勢の復習を終え、「進む・止まる」の練習へ。

ガイド歩き(シミュレーション)から行って、昨日苦労した「良い位置で止まる」を復習しました。

☝いよいよペアを組んで、基本姿勢を保ちながら「進む・止まる」の実践。へ。

☝基本姿勢を保つのみならず、ペースを合わせたり、ご利用者様(役)の足元を折に触れて見たりと、なかなか大変!😅

☝お次は「曲がる」へ。

曲がる時はご利用者様の足元をしっかり見ます。そして、ガイドが外側にいる時には“やや大きめ”に曲がるのがポイント。

ご利用者様の腕の角度が変わらないように歩く~ペースを合わせる~のも大事。

☝途中でわざとガイドのペースで歩いたり、何も言わないで曲がったり、わきを開けたり、掴まれている腕を振ったりしながら歩きました。

ご利用者様役は怖いのなんの!💧(あとで交替しましたが)

こうやって、「怖い(痛い)思い」を講習内ですることで、現場に出た時には絶対やらない!という意識付けが出来るのです。

☝ガイドが内側にいる時には“やや小さめ”に曲がるのがポイント。

その時にも勿論、言葉の情報提供~「左(右)に曲がります」~は行います。

つまり、「言葉と身体の情報提供の一致」なのですね。

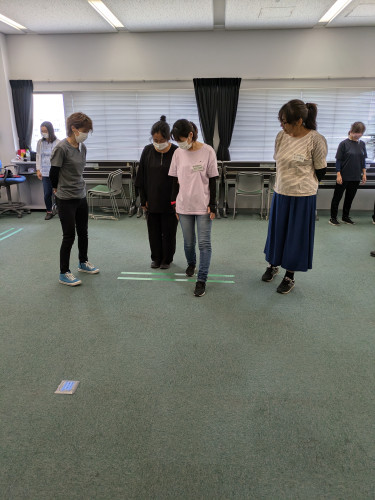

☝続いて「狭い所の通過方法」(狭路通過)の実技。

まずは通過時の体勢作りから始めます。

ここでポイントとなるのは、基本姿勢の二人幅から、しっかり一人幅を作る=前から見た時にしっかり二人の身体が重なることです。

☝長机を並べて、その間を狭い道に見立てて通る練習へ。

「位置取り」~ご利用者様を通路の中央へと誘導する~が最初の大きな課題。

あとは一人幅を作って、絶対にぶつけないぞ!という意識をもって通るのみです(そのための目線👁が求められます!)。

☝一般課程最終日の午前中メインイベント!は階段の上り下りの実技。

難易度高めですが、汗(冷や汗?あぶら汗?💧)をかきながら、何度も繰り返しました。

☝まずは上り階段をしっかりマスターしていきます。

①一旦階段の手前で止まる。

②ガイドは「外側の足」を一段かけて準備する!

③階段の長さ(何段くらいあるか)や踊り場が何回あるかをご利用者様に説明する。

③最初の段をご利用者様に確認してもらう。

④声をかけてスタート!

⑤ガイドはご利用者様より一段先を進んでいきますが、ガイドのペースにはしないことが大切。

⑥最後(終わりの段)は、ガイドはやや広めに足を出すとともに、しっかり止まる。

⑦ご利用者様の足のタイミングを見ながら、「終わり(踊り場)です!」と声をかける。

☝上りができれば、下りも出来ます。ポイントは一緒。

重力がかかるので、わきをしっかり締め、ペース(リズム)を合わせることが何より大事。

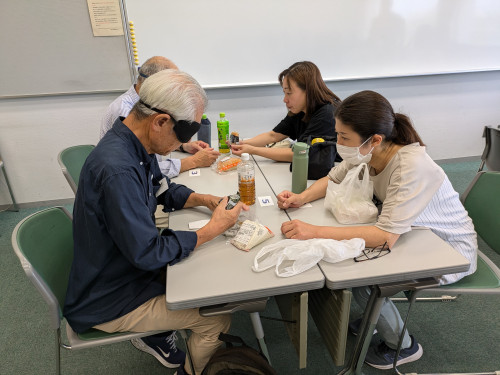

☝大汗💦をかいた階段実技が終わり、午前中の実技が終了!と思いきや、食事支援(食事時の情報提供)🥢🍚の演習が残っていました😅

まずは「自分が視覚障がい者なら、どんな情報提供が欲しいか」を考えます。

☝その後は役割交替しながら、説明する(ガイド)役、説明される(ご利用者様)役を体験しました。

ポイントは「ガイドが手を出し過ぎない」こと!

説明すればご利用者様がわかる(出来る)ことは沢山あります。

余計な手を出さず、困っていそうな時には声をかけて、「必要に応じた」サポートを心掛けます。

※演習終了後は、アイマスクを外して普通に食事しました🤤

☝昼食休憩後は「またぐ」の実技へ。

①ガイドは溝ギリギリで止まる。

②外側の足をまたいで準備する(ただし、重心はまだ内側の足に置く!)。

③溝の幅を説明し、ご利用者様に確認してもらう。

④ご利用者様がまたぐと同時に、足の重心を前へ移動する。

⑤ご利用者様が両足ともまたいだのを確認した後で、内側の足をまたぐ。

☝白杖を持ち、溝のまたぐ先を確認されるご利用者様も多いため、白杖ありバージョンでも実施。

ガイドがしっかりご利用者様の動きを観察して、「それに合わせること」が求められる場面です。

☝そして往路の外歩き演習へ!研修の集大成です。

出発する前には、会場前で本部講師からの諸注意を受け、ペアを組んでJR千葉駅方面に向かいます。

☝まだ緊張の面持ち⁉💦

しかし、ガイドの(変な)緊張感はご利用者様に伝わるため、適度に会話しながら歩くことも大切なガイドの要素です。

☝出発していきなり信号🚥のある横断歩道へ。左右を目視確認👁しながら先へ進みます。

☝点字ブロックや車止めのポールがある道を進みます。

気を抜くと、ご利用者様の手✋をポールにぶつけるので注意が必要!

☝程なく最初の交替地点である弁天公園へ到着。

☝公園入口にはビミョーな上り段差が!😅

こんな時には、手前ではきちんと止まって、説明してから上ります。

☝公園でペア毎に反省会(振り返り、フィードバック)後、講師陣からアドバイス。

そして、役割交替して再出発!

☝ご利用者様の足元への意識がとても出来ている👍写真二枚。

☝これはカメラ目線📸な一枚(笑)

☝そうこうしているうちにJR千葉駅の千葉公園口に到着。

駅のデッキに繋がる階段を上ります。午前中、沢山練習したことがここで(現場で)出来るか⁉

☝到着後はJR千葉駅前のタクシー乗り場🚕に通じるエスカレーターで、エスカレーター乗降演習を実施しました。

並んで(基本姿勢のまま)乗る方法を学びます。

☝繰り返し練習あるのみ!

エスカレーターの板に乗った時に、ご利用者様がどこを踏んでいるか、すぐに確認する(場合によっては位置修正の声をかける)ことが大切。

☝演習終了後は会場まで外歩き演習をしながら戻ります。早速、地上に上がるエスカレーターがあったので実践します。

☝JR千葉駅名物⁉「フクロウ交番」🚔前にはエスコートゾーン(写真右後方の横断歩道内)があるので、その見学へ。

☝JR千葉駅の中央改札に通じる長いエスカレーターに乗ります。

祝日🎌ということもあって、多くの人がいましたが、焦らない!慌てない!ことがガイドには求められます。

☝千葉公園口デッキでペアを交替し、会場方面へ戻ります。

すぐに下り階段実践の場が😀

☝帰り道になって、大分慣れてきた受講生達😊交替地点の弁天公園に到着。

☝これも足元への意識が出来ていますね!🙌

☝役割交替して会場へ戻ります。往路とは違う住宅街🏠(歩車道の境がない道)を通りました。

☝住宅街からガードレールのある道を通れば、程なく研修会場です。あと一頑張り!💪

☝横断歩道を渡って会場の千葉市生涯学習センターへ帰着!🙌

お疲れさまでした!会場前では、澤瀨代表・本部講師からフィードバックを行いました。

☝もうちょっとだけ研修は続きます。休憩後は椅子への誘導方法を学びました。

これも座面のどこか一辺(基本は正面)にご利用者様を誘導する「位置取り」が大事なポイントです。

☝次に背もたれ、座面の順で触れてもらいます。手の誘導は上(背もたれ)から下(座面)へという順番。

☝固定されていない椅子の場合は、ご利用者様が座る時には、ガイドが椅子を押さえた方が安全。

決してご利用者様の腰などを持って(支えて)誘導しない!(過度なボディタッチ厳禁!🙅)

☝ドア通過の実技の様子。場合によってはドア枠や、ドアを一緒に支えて(開けて)もらうと安全に通過出来ます。

☝最後はトイレ🚽🚻🚾の説明方法をシミュレーションして、8時間の実技が終了!

☝これにて同行援護従業者養成研修(一般課程)が無事終了🙌

新たに20名のガイドが誕生しました。

あとは現場での経験を重ねて、慣れていくこと。

常に当事者(ご利用者様)主体のガイドを心掛けて、「貴方にガイドして欲しい!」と言われる同行援護従業者になって欲しいものです。

暑い中、本当に皆頑張りました😊

今度は現場でお会いしましょう!(一部の方とは翌週からの応用課程で会いますが😅)

サウンドテーブルテニス🏓夏休み体験会(習志野市視覚障害者福祉協会主催)のお知らせ

本日より配布されている「広報習志野8月1日号」(PDFファイルが開きます:4ページ目右側)にも掲載されておりますが、今月26日(月)に習志野市東部体育館(千葉県習志野市東習志野3丁目4番5号)で、習志野市視覚障害者福祉協会主催による「サウンドテーブルテニス🏓夏休み体験会」が実施されます。

※サウンドテーブルテニス(通称「STT」)とはこんな競技です!

YouTube パラスポーツスタートガイド 競技紹介動画「サウンドテーブルテニス」

https://www.youtube.com/watch?v=h6sH-OAKbGo

※弊社ご利用者様が大会に出た様子(上記イベント当日も参加予定)

http://narashino-ajisai.com/info/5762661

本日より受付を開始しております。

「サウンドテーブルテニス🏓夏休み体験会:詳細」

・日時:8月26日(月) 午後1時30分〜午後4時

・場所:東部体育館2階 講習室

・参加費:無料

・定員:10名 ※先着順に受付。定員に達し次第終了。

・対象:どなたでも 未就学児〜小学校2年生までは保護者同伴願います。

・持ち物/服装:動き易い服装で、上靴、タオル、水分を持参ください。

・主催:習志野市視覚障害者福祉協会

お申し込みは習志野市視覚障害者福祉協会の字引(じびき)まで電話(090-3434-1161)か、下記フォームよりお願い致します。

11~12月開講「千葉県千葉市」での同行援護従業者養成研修、本日より募集開始!

本日より千葉県千葉市の千葉市生涯学習センターで開講する同行援護従業者養成研修(一般・応用両課程)の募集を開始致します。

詳しくは下記ページをご覧下さい。

http://narashino-ajisai.com/free/chiba

なお、来年度(2025年4月~)から研修のカリキュラムが変わります。

詳しくは下記ページ下部をご覧下さい。

http://narashino-ajisai.com/info/5798505

弊社の講習も、来年度から新カリキュラムで実施致します。

受講を検討されている方は、お早めにお申し込み下さい。

先着順30名です。