インフォメーション

新カリキュラムで初実施!2025年6月取手市での同行援護従業者養成研修の様子

「変更される」と聞いてから数年経過(コロナ禍もあり、厚生労働省も忙しかったみたい💦)。

ついに!ようやく?今年から同行援護従業者養成研修が「新カリキュラム」になりました!🙌

あじさいもそれに合わせて、新カリキュラムでの研修を実施。

その栄えある⁉第一回目となりました6月の取手市での研修の様子をご紹介します。

【6月8日(日)一般課程一日目】

☝取手市立福祉会館を会場に始まった研修会。

同会場では2020年から年1~3回のペースで実施しております(次回は2026年2月頃予定)。

まずは澤瀨代表からご挨拶。

☝茨城県、千葉県、東京都から集まった受講生は7名。

少数精鋭でスタートです!

☝まずはグループ毎の自己紹介から。

お互いに同じ目的を持って、数日間一緒に過ごす仲間。

コミュニケーションを研修内で深めることも、「同行援護」というご利用者様との円滑なコミュニケーションが主となるお仕事の礎となるのです。

☝初日は座学中心の7時間。

新カリキュラムで新しくなったテキストを使いながら、本部講師の講義を聴きます。

☝「情報支援と情報提供①」のカリキュラムでは、お弁当🍱の写真を見て説明する練習を実施。

見えない・見え難い方に「ガイド(=同行援護従業者)の言葉で、どう頭の中に絵を描いてもらうか(イメージしてもらうか)」のトレーニングです。

なかなか慣れないと難しい💦

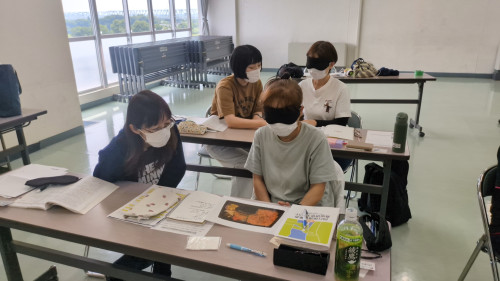

☝「視覚障害の理解と疾病」のカリキュラムでは、「ロービジョン体験キット」を使って、様々な見え方を体験しました。

☝この後の「視覚障害者(児)の心理」でご講演いただく、視覚障がい当事者の西澤かづ子様(左)と、そのガイドの露嵜さん(2021年あじさい一般課程修了生)も体験⁉

☝「視覚障害者(児)の心理」のカリキュラムでは、千葉市在住であじさいご利用者様でもある西澤かづ子様から、実際の生活の様子などをお話いただきました。

☝西澤様が取り組まれている「サウンドテーブルテニス=通称STT🏓」のラケットとボールを興味深く眺める受講生達。

因みに西澤様は「第18回全国障害者スポーツ大会」(福井しあわせ元気大会)の同競技金メダリスト🥇です!

☝西澤様が編んだ編み物を見て感心する受講生達。

やってやれないことはないのです!

☝初日の最後は会場近くを流れる利根川河川敷で、西澤様と一緒に歩いてみる体験を実施。

少人数なので、全員出来ました🙌

☝受講生同士で、技術を学ぶ前にガイド役&利用者役で歩く体験。

「どうされたら怖い(怖くない)」を、身をもって体験したところで、初日の研修が終了。

【6月21日(土)一般課程二日目】

☝日程上、約二週間空いて一般課程二日目が澤瀨代表の朝のご挨拶でスタート。

今日は講義5時間+実技2時間の計7時間のカリキュラムです。

☝先週とは違うグループのため、まずは自己紹介を含めたコミュニケーションタイム。

あじさいの研修は、講師が一方的に話さず、グループワークを含めて「自ら考える」ことを中心に進めていきます。

☝「情報支援と情報提供②」のカリキュラムでは、ポスターの写真を見て説明する練習を実施。

(※因みに使ったポスターは、現場で本部講師がご利用者様に実際に説明したものです)

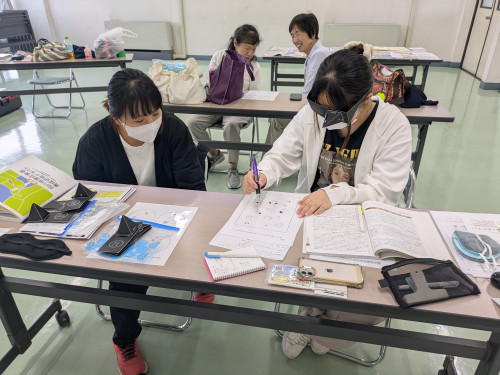

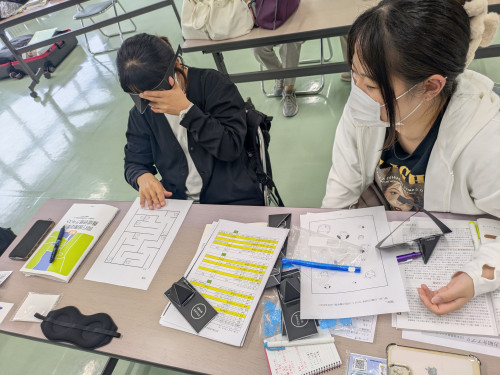

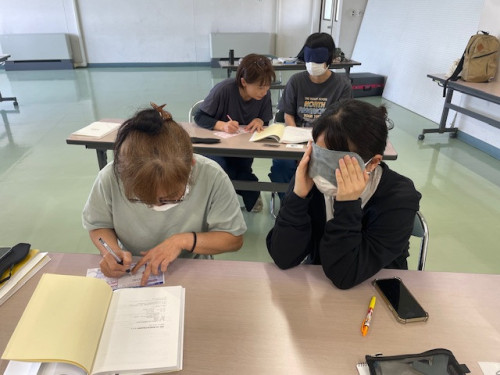

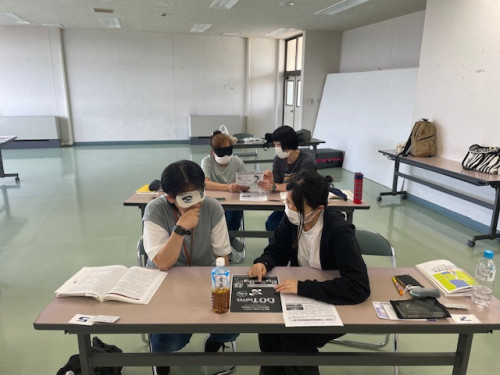

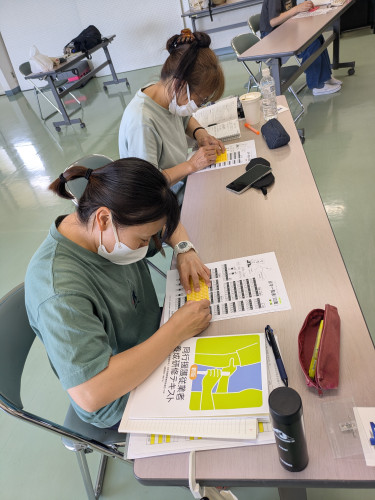

☝「代筆・代読」のカリキュラムでは、実際に現場で想定される課題を実施。

これは宅配便の伝票を書くワークなのですが、伝票を前に困った顔😞の受講生も⇒実はどれを使うかをご利用者様役に聴くという「情報提供」も入っているのです!😀

☝受講生が奇数のため、ご利用者様役で素敵なお顔の澤瀨代表も参加!

あ、アイマスクでした💧

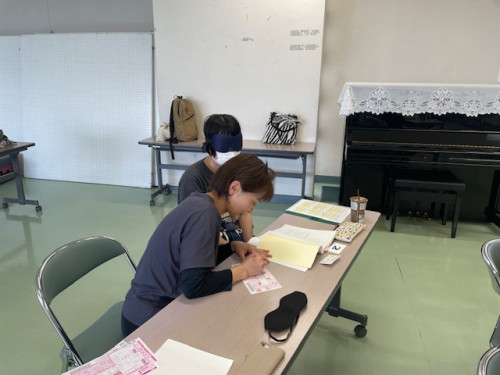

☝真剣に伝票の代筆をする受講生達の様子。

☝お次は役割交替して、公的機関の書類の代筆演習に取り組みました。

☝代読演習では、機関誌やチラシの代読を実施。

載っている写真やイラストの説明もします。

☝サインガイドを使って自分の名前を書いてみる体験や、点字器を使って名札に点字を書いてみる体験も実施。

☝初体験の方が多かった点字体験。初日に講演していただいた西澤様も点字を読みながら行っていたので、興味も深まります。

☝本部講師が見守る中、名札に点字を書きました(研修終了後は記念にお持ち帰りいただいています)。

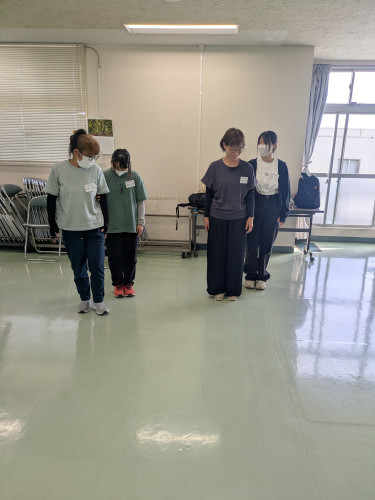

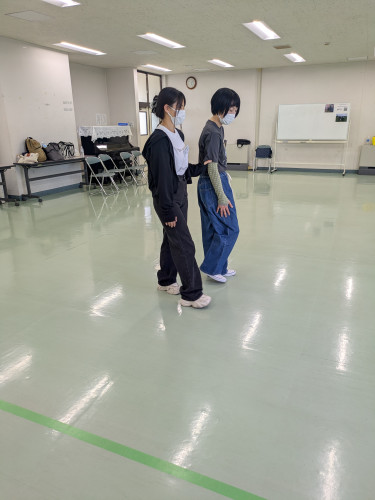

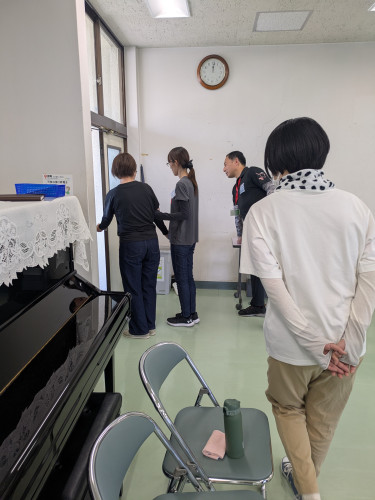

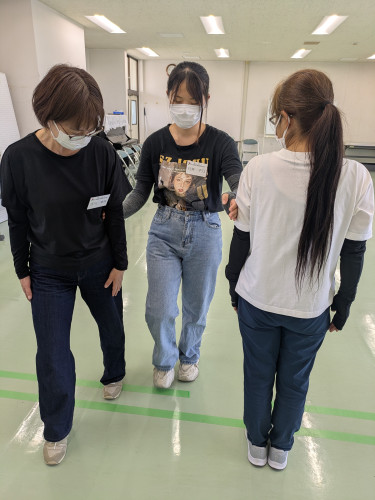

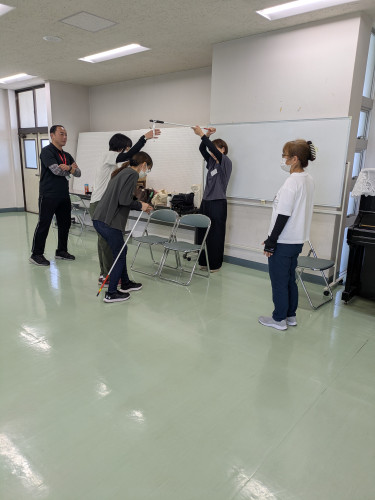

☝最後の2時間は実技。

まずは歩く時の「基本姿勢」から学びます。

上手く出来て笑顔でポーズ😊

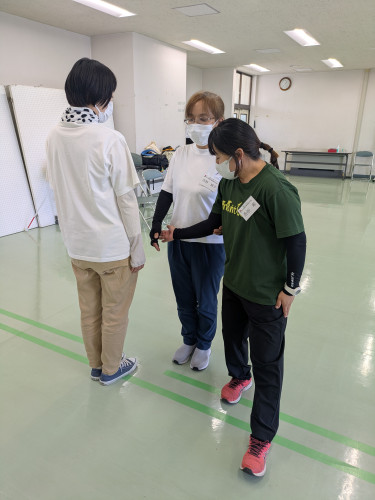

☝あじさいの研修でお馴染み⁉(特徴的)な「三人組」。

ガイド役と利用者役に加えて「オブザーバー」(見守り役)を駆使します。

「人の振り見て我が振り直せ」と言いますが、この「人のやり方を見る」ことが、技術の上達には欠かせません。

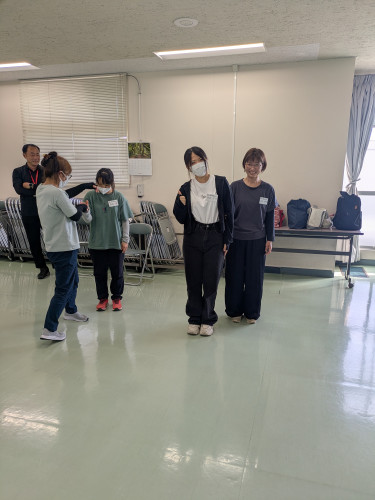

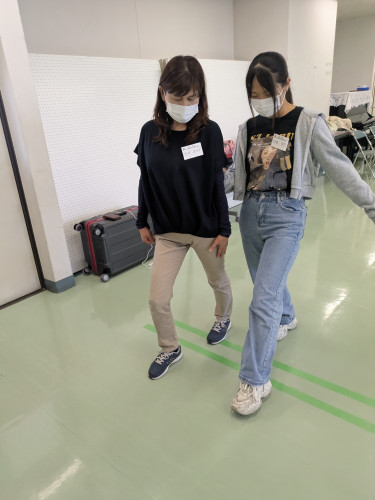

☝ガイドの腕を持つ(つかむ)方ばかりではなく、肩を持つ(手を置く)方もいるので、その時の手の誘導方法練習も。

いずれにせよ「手は下からそえる」(掴まない)ことが肝心。

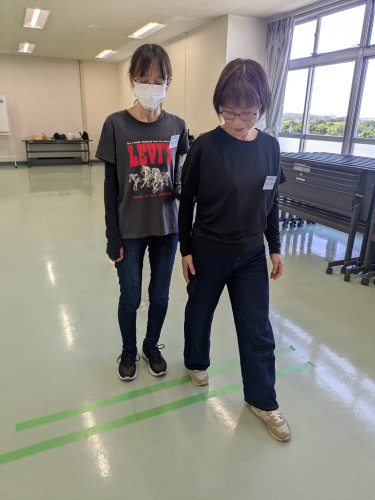

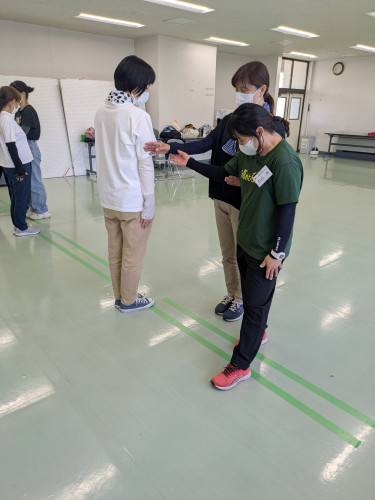

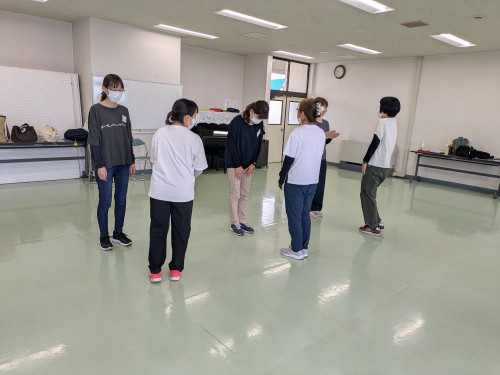

☝その後は「進む・止まる」の練習へ。

初めは一人で歩いて、線の所(左写真の養生テープの位置)できちんと止まることから。

慣れてきたところで「基本姿勢」を崩さずに歩いて練習します。

ここでのポイントは「言葉」と「身体」の「情報提供の一致」です。

☝足元への意識も大切なガイドの心得。

外での演習前に、要点をきちんと学んでいきます。

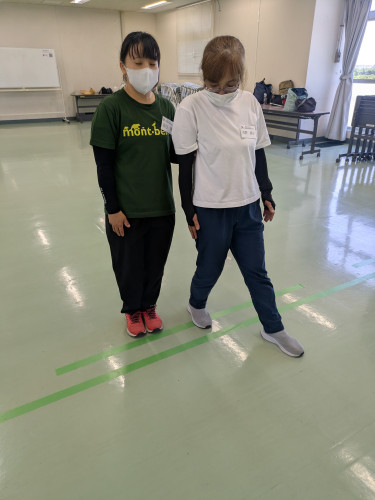

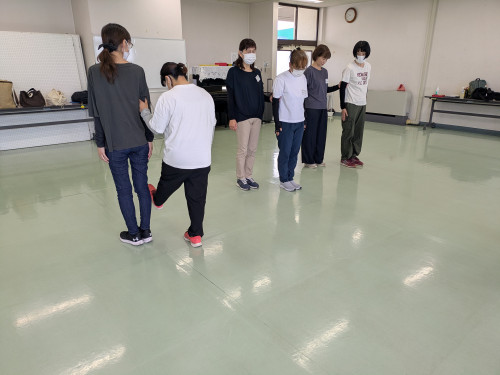

☝これは「曲がる」の練習。

ガイドがご利用者様のどちら側(内側or外側)にいるかで、曲がり方が変わってきます。

車🚙運転時の「内(外)輪差」にも通じます。

☝実技の最後は「狭路通過」。

これは何より狭路到達前の誘導=「位置取り」がポイントです。

☝ご利用者様を狭路の中心に基本姿勢で誘導⇒あとは一列になって「ぶつけないように見ながら」進むのみ。

基本的な部分を何度か繰り返して練習しました。

応用編は次回から。お疲れ様でした!

【6月22日(日)一般課程三日目】

☝一般課程三日目がスタート。

今日は全て実技で外での演習もある7時間のカリキュラムです。

まずは澤瀨代表の笑顔の朝のご挨拶から。

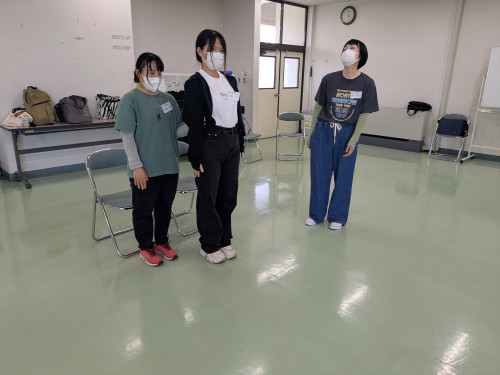

☝最初は基本姿勢の復習から。

☝次は「またぐ」の実技へ。

これは電車乗降演習にも通じる大事な項目。

☝この「またぐ」のポイントは「重心移動のタイミング」。

決してガイドのタイミングでまたぐのではなくて、ご利用者様に合わせてまたぎます。

ガイドの膝(※外側の足)の角度を、一つ前の写真と見比べると良くわかります。

☝ポイントをふまえながら、反復練習を繰り返して身につけていきます。

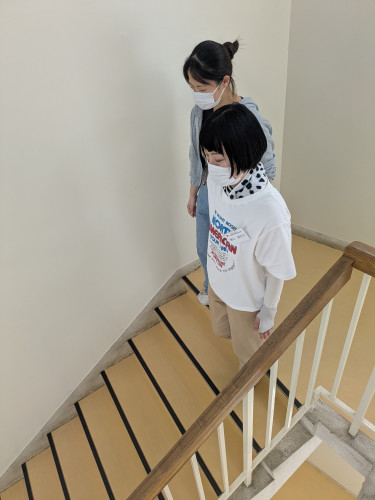

☝お次は実技の中でも難易度の高い「階段の上り下り」演習へ。

わきをしめる、身体の向きを一致させる、ご利用者様の足元を見る等、ガイドの基本的な動きの集大成です。

まずは上り階段から始めます。

☝上り階段の「効果測定=講師による見極めテスト」を終え、下り階段へ。

比較的スムーズにマスター出来ました👍

☝休憩を挟んで「ドア通過」演習へ。

ご利用者様に触れられる場所は触ってもらうことも、安全に通過するためには必要です。

加えてご利用者様から離れずにドアを閉める演習も。

☝お昼ご飯を食べる前に「食事時の支援(情報提供)」の演習を実施。

自分の持ってきたお弁当🍱を、アイマスクを着けてガイド役に説明してもらうスタイルで行いました。

向かい合わせに座ると左右や手前と奥が逆!😅になるので、それに慣れることが大事。

☝昼食休憩後は「またぐ応用編」へ。

朝一番に行ったポイント復習後、電車乗降に繋がるよう「車体(ドアが開いた時の戸袋部分)に触れてもらう」⇒またぐ距離がわかりやすい!の演習を行いました。

(※触れられている受講生は戸袋役デス💦)

☝椅子への誘導演習の様子。

「座面の一辺の正面にご利用者様を誘導し」、その後は背もたれ、座面の順(上から下)に触れてもらうことで、椅子の向きがわかります。

決して腰などに触れない!=介護の手を出さない!(人にもよりますが)ことも大切。

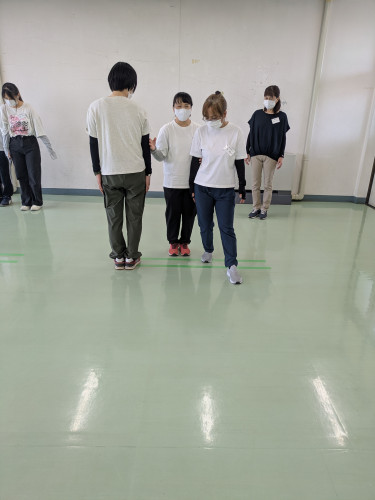

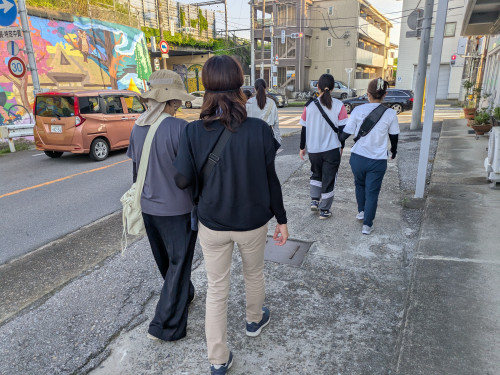

☝そしていよいよ外演習へ。

その前に本部講師が様々な場面を想定して、実演と共に注意事項を伝えます。

☝緊張の面持ちで会場をスタート。

ガイド役、ご利用者様役の両方を体験することで、現場に出る前に身をもって「ガイドがこう歩くと安心(怖い)!」を学んでいきます。

☝歩道の確立された県道11号線を歩きます。

なかなか最初は話せませんが、歩きながら周りの状況説明、ご利用者様とのコミュニケーションと、やることはいっぱい!

習うより慣れろ!の世界です。

☝途中で役割交替して取手駅方面へ。

(そしてなぜか取手駅近くの点字ブロックは緑色💧)

☝JR取手駅高架下の自由通路を進みます。そこを抜けると・・・

☝講義で学んだエスコートゾーンのある横断歩道がありました。

そこを渡って一旦外歩き演習終了。

☝西友取手駅前店様のご協力をいただき、「買い物(情報提供)演習」を実施しました。

☝買い物演習を終え、JR取手駅へ向かいます。そこには・・・

☝長い上り階段が😅

さあ!午前中に実施した階段の上り下り演習の成果が問われる場面です。

☝ご利用者様役の足元を意識しながら、リズムを合わせて(ご利用者様役のリズムで)上ります。

☝JR取手駅構内では、JR東日本様のご協力でエスカレーターの乗降演習を実施。

開始する前に、本部講師から諸注意。

※因みに「上下移動にエスカレーターを選ぶご利用者様は、そう問題なくエスカレーターに乗れる=怖がらない方」でもあるのです。コレ重要!

☝今日はノーマルな「並んで乗って、並んで降りる」方法をマスター。

声かけのタイミングが重要なポイントです。

☝エスカレーター演習の終了後は、会場へ戻ります。

この写真を見ると階段の長さが良くわかりますね!😅

☝少しずつ慣れて堂々と歩けるようになってきた受講生達😊

会話も出来るようになってきました。

☝途中で役割交替。横断歩道を渡って県道から脇道へ入ります。

☝土手を上がると、気持ちの良い利根川沿いの遊歩道へ。

しばらく歩いて会場に帰着。いっぱい汗をかいた(冷や汗や脂汗含む💦)一日が終了。

一般課程はあと一日で終了です。

【6月28日(土)一般課程四日目】

☝最終日となる一般課程四日目も、7時間の実技。

新カリキュラムから一般課程に組み込まれた交通機関乗降演習もあるので、受講生にはハードな一日です。

澤瀨代表から「折れない心」の大切さを話して😅研修スタート!

☝ウォーミングアップで基本姿勢の復習から。

ご利用者様がどちらの足から出しても、ガイドの足が蹴とばされない位置にいることもポイント。

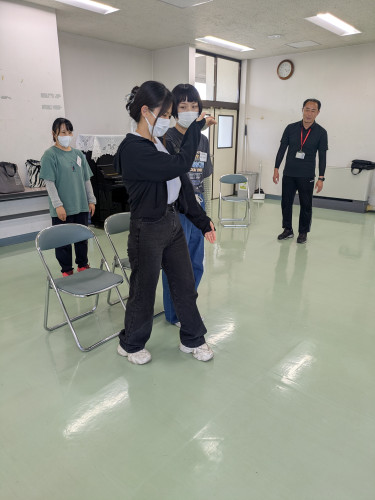

☝これは「またぐ」の復習。

こうした室内でのシミュレーションから、「ご利用者の足元への意識」を高めていきます。

☝仲間が見守る中「またぐ+戸袋(ドア開閉部)に触れてもらう」も復習。

一つ一つの手順を確かめていきます。

☝椅子への誘導の復習も基本形から。

折に触れて「手の誘導」~下からそえる&右手(左手)の誘導は右手(左手)~も振り返ります。

☝椅子への誘導(応用編)で「テーブルがある場合」「二人掛けの場合」等も行いました。

☝さらに応用編で、電車🚃やバス🚌の中で「手すり」がある場合も考えていきます。

☝さらにご利用者様の身長によっては「電車の吊り革」にぶつかる場合もあるため、それを避ける方法も学びます。

☝交通機関乗降演習では「自動改札の通過」もあるので、まずは基本となる狭路通過の復習から開始。

※ポイントは「ゆっくり、真っすぐ、絶対にぶつけない!」への意識👍

☝切符を自動改札に二枚入れるシミュレーション。

「同時に入れずに、一枚ずつ入れる」です。

☝乗車駅では「切符を取る」もあります。

そんなシミュレーションを続けて、あっという間に午前中のカリキュラムが終了!

☝お昼休憩を挟んで、いよいよ交通機関乗降演習へ出発。

まずは取手駅までガイド役をしながら歩きます。

☝県道の横断歩道を渡り、住宅地へ入ります。

☝車🚙がすれ違えない幅の狭い道💧

「もし車が来たらどう避けるか」もガイドは常に意識しながら歩きます。

☝なかなかの上り坂😅

上り切ったところでガイド役と利用者役を交替しました。そして・・・

☝厄介な車止めが現れた!💦

こんな時でも、ガイドは慌てず騒がず、状況説明して通ります。

今まで学んだ技術を、場面場面でどう使うかのみです。

☝滑り止めのある急な下り坂&車止めを何とかクリア✌

☝あじさいの咲いている静かな道を歩きます。

☝通称「芸大通り」に出ました。もう一息!

☝三日目の買い物演習で使わせていただいた西友取手駅前店様が見えてきました。

間もなく取手駅前です。

☝交通機関乗降演習前に切符を買いに行ったガイド役。

それを待つ利用者役の図です。

☝やや不安気⁉に本部講師が見守る中、自動改札通過の実践へ。

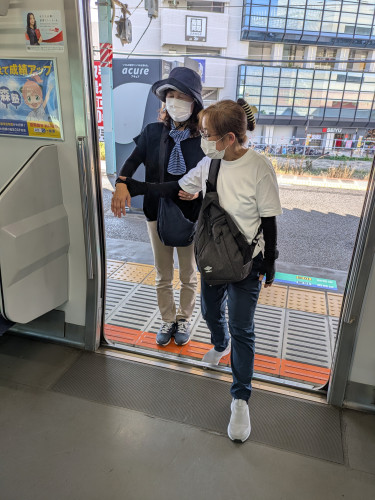

☝その後はホームに降り、取手駅始発の電車を使って乗り降りの練習へ。

☝ホームと電車の高さが違う場合も多いです。それも伝えて乗り降りします。

勿論、「わきをしっかりしめて」です。

☝慣れた所でいよいよ本番へ。

我孫子駅まで乗車します。乗る電車が到着!

☝我孫子駅改札を出て、往路の演習が終了!

反省会後😅役割交替して切符を買って取手駅に戻ります。

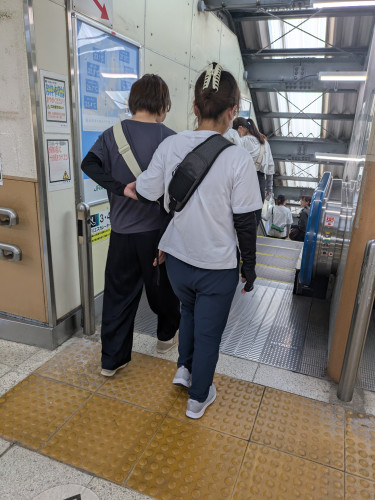

☝我孫子駅エスカレーターを降りてホームへ。

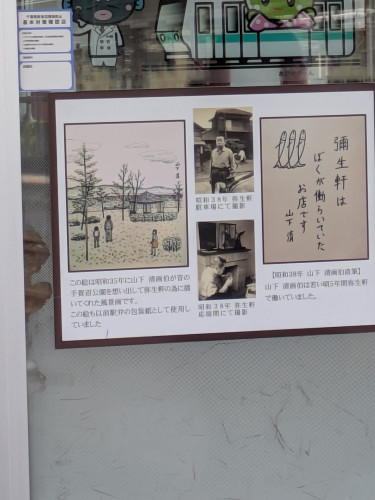

ホームには山下清画伯が働いていた「唐揚そば」が有名な立ち食いそばの「弥生軒」さんがありました。

☝取手駅に戻ってからは再びエスカレーター乗降演習。

☝これは・・・?

一人でエスカレーターの手すりを使ってお一人で乗り降りする方もいるため、手すりへの手の誘導方法をシミュレーションします。

☝練習後は実践あるのみ!

何度か繰り返してマスターしました。

☝エスカレーター演習後は、改札を出て交通機関乗降演習が終了。

あとは会場に戻って、修了証を貰うだけだ!頑張れ!

☝今まで通っていない道をあえて歩きます。

最後まで気を抜かないことが大切。

☝間もなくゴール!長かった一般課程四日間、28時間の研修も終わりが近づいて来ました。

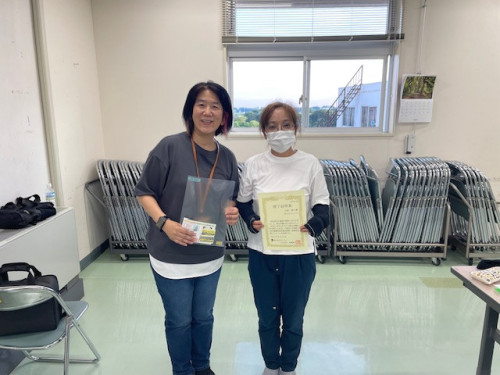

☝受講生代表に修了証を授与する澤瀨代表。

これにて晴れて同行援護従業者として認定です(日本全国で有効)。

暑い中の受講お疲れ様でした&ありがとうございました!

【6月29日(日)応用課程】

☝応用課程は6時間の講義(座学)が基本のカリキュラム。

ただしあじさいでは+1時間の「スペシャルカリキュラム」を加えた7時間で実施しています。

今日も元気!な澤瀨代表のご挨拶で、9名参加の応用課程がスタート。

☝応用課程から参加の方もいるので、コミュニケーションタイムから開始。

7時間のカリキュラムを、一緒に楽しく学べるようにしていきます。

☝あじさいでは新カリキュラムから応用課程特別講義として「盲導犬ユーザーへの対応」のカリキュラムを追加。

千葉県我孫子市在住の飯島香利様と盲導犬のワラク君が猛暑の中🌞来て下さいました。

因みに盲導犬の実働数は、茨城県で15頭、千葉県で19頭(2025.4現在)という、非常に少ない現状となっています。

☝スマートフォン📱を駆使しながら講演される飯島様。

その足元でおとなしく待機しているワラク君。これも盲導犬の大事なお仕事なのです。

☝「盲導犬ユーザーを同行援護する際の手引き ~同行及び誘導の基本と注意点~」の動画を見る受講生達。

※因みに動画のナレーションは飯島様です!

☝盲導犬がいる時の誘導体験も実施しました。

☝講演終了後に飯島様&ワラク君&受講生で記念撮影。

暑い中お越しいただき、本当にありがとうございました!

☝その後もカリキュラムは続き(座学なので写真皆無💦)、修了式へ。

これで応用課程終了です。

事業所におけるサービス提供責任者の要件の一つを満たすことになります(リンク参照)。

この研修を受講された方が、現場に出来る限り早く出て、視覚障がい者の外出時の支援に携わって下さると嬉しいです。

次回取手市での研修は、2026年2月頃を予定しております。

現在会場手配中のため、8月末頃には詳細を発表予定です。乞うご期待!